Ortigia greca

Ortigia-l’Isola e la terraferma

Il caso vuole che quest'isola" tale non fosse affatto o per lo meno tale, morfologicamente parlando, divenisse solo molto più tardi.

È esplicito a questo proposito un passo di Tucidide, VI, 3,2, secondo cui Siracusa si compone di due città, una interna, e una esterna, cioè Nesos e la restante città.

Può sembrare strano aver considerata interna un'isola, che si immagina aperta sul mare, ed invece esterna l'altra città, che si immagina parte della più estesa terraferma.

Ma le Siracuse erano caratterizzate da un grande impianto portuale diviso in due (un porto maggiore e uno minore) che in mezzo ad esso si protendeva.

È dunque rispetto ai porti che Nesos è intesa interna e di conseguenza esterna ad essi l'altra città.

Ma infatti il passo di Tucidide è, da un punto di vista storico e topografico, importante anche per quello che dice oltre: "(l'isola), nella quale è la città interna, oggi non più battuta intorno dai flutti", cioè in altre parole non più isola.

Tucidide compone la sua storia negli ultimi decenni del V secolo a.C. Ma già Ibico, poeta di Reggio, vissuto nella prima metà del VI secolo, scriveva (secondo Strabone, I, 3, 18, 59) che era congiunta alla terraferma da un un argine di pietra grezza, cioè raccogliticcia.

Questo doveva sussistere ancora al tempo di Tucidide, ma già prima al tempo di Archia, perché ancora più basso era allora il livello marino e inoltre la presenza dei due fiumi, uno proveniente dalle basi dell'Epipole poco a W del Temenite e sfociante nel Porto Grande, l'altro da una sorgente a NW della chiesa di S. Giovanni Battista e sfociante nel Porto Piccolo, portava ad un accumularsi di detriti proprio lungo le sponde del promontorio separante i due porti e soprattutto alla testa ai esso, di fronte a quella che chiamiamo Ortigia.

In età preellenica e preistorica per le alterne vicende del livello marino e del bradisismo l' isola, con ogni probabilità era effettivamente tale e dovette poi continuare ad essere cosi denominata; ma anche ragioni di difesa e di opportunità ambientale la fecero in età greca circondare di mura e cosi "isolare", tanto più che, come apprendiamo dal passo di Tucidide sopra considerato, poco dopo anche l'altra parte, per così dire di terraferma, ebbe una sua specifica cinta di mura.

Il maggior problema in realtà è un altro. Vista l'isola collegata alla terraferma, dove va collocato il punto di sutura (o di distinzione) tra esse? in testa o alla base di quello che oggi per la presenza del canale della Darsena a noi appare un promontorio ma in realtà era un istmo?

Proprio il fatto che nelle fonti ripetutamente ricorra l'espressione (o in latino — Cicerone citato — quae appellatur Insula), "la così detta isola", ciò fa pensare che, contrariamente allo stato odierno, almeno nei primi secoli dell'età greca la lingua di terra intermedia fosse considerata più un appendice della città interna (cioè quella tra i due porti) che della città esterna (la Acradina).

La situazione invece si capovolgerà nelle età successive in seguito al taglio del canale tra i due porti per ritornare in un certo modo solo in età spagnuola (XVI sec. d.C.) allo stato unitario primitivo dei successivi approfondimenti del canale e conseguenti forme della struttura destinata ad attraversarlo.

I due aspetti principali della trasformazione, il militare e l'ambientale, possono anche non aver coinciso.

Forse ad un primo ponteggio parola usata da Strabone, I, 3, 18, C 59) può aver pensato per primo Dionigi I, che ivi aveva collocato la sua sede di tiranno, come si dirà più avanti.

Ma sembra più probabile che solo molto più tardi, vicino all'età romana, se non forse a questa stessa, vada attribuita la definitila sistemazione di quei luoghi. Quando cioè in coincidenza quella parte dell'isola" divenuta vera isola, cominciò, come si è detto poco fa, ad essere espressamente denominata Ortigia.

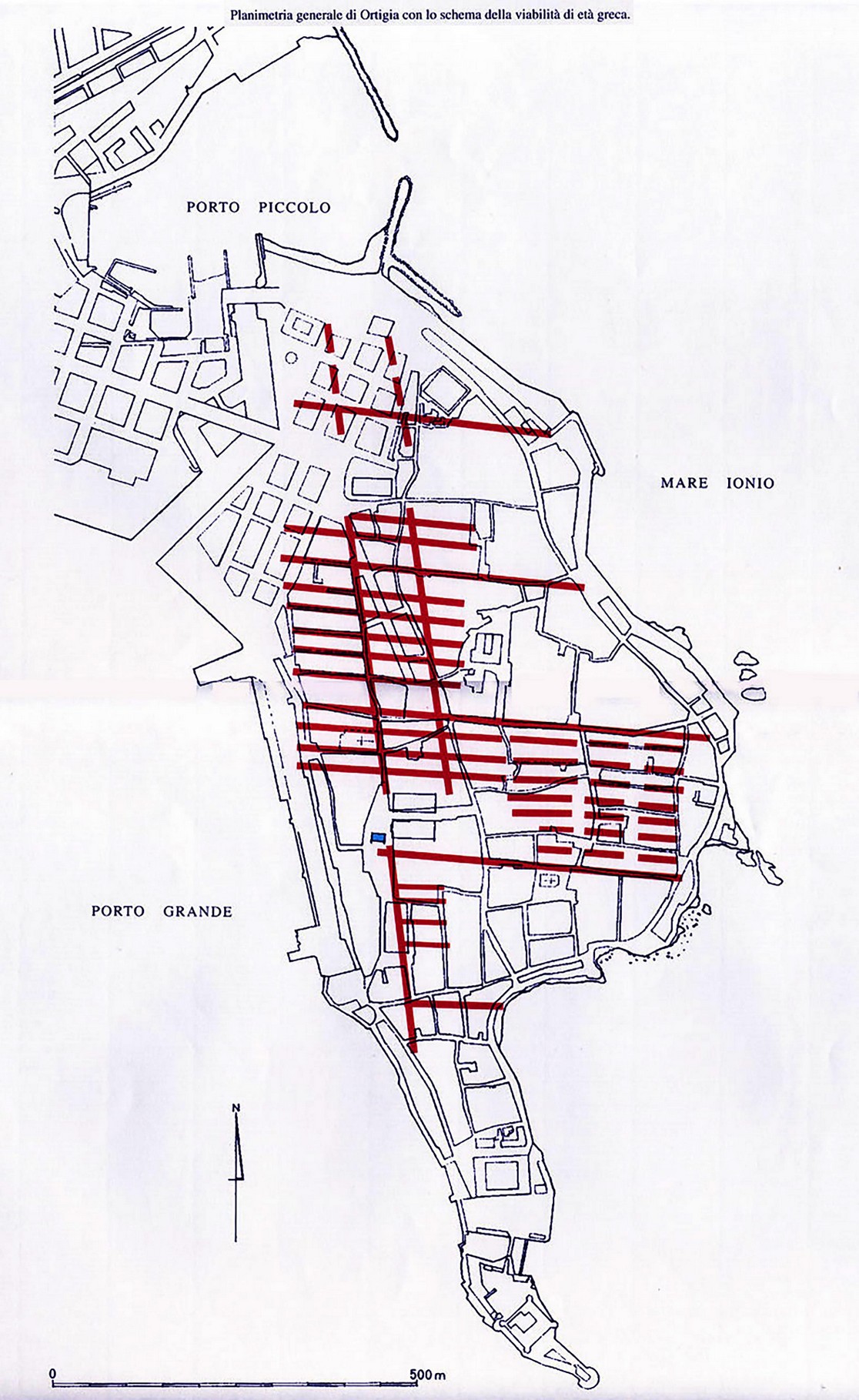

Secondo gli storici e archeologi, l'Isola di Ortigia in epoca Greca, era strutturata con un impianto stradale Ortogonale chiamato a Stringas, ossia uno schema planimetrico regolare strutturato a griglia con le strade intersecate ad angolo retto per delimitare ordinatamente settori quadrangolari in isolati residenziali, edifici, spazi pubblici e mercati.

Gli scavi archeologici condotti in varie fasi hanno confermato tale pianificazione come dimostrato dalla "Planimetria generale di Ortigia con lo schema della viabilità greca" pubblicata dal benemerito soprintendente di Siracusa Giuseppe Voza, pur considerando che la griglia, elaborata dai disegnatori, mostra settori non perfettamente allineati per l'assenza di limiti certi mancanti.

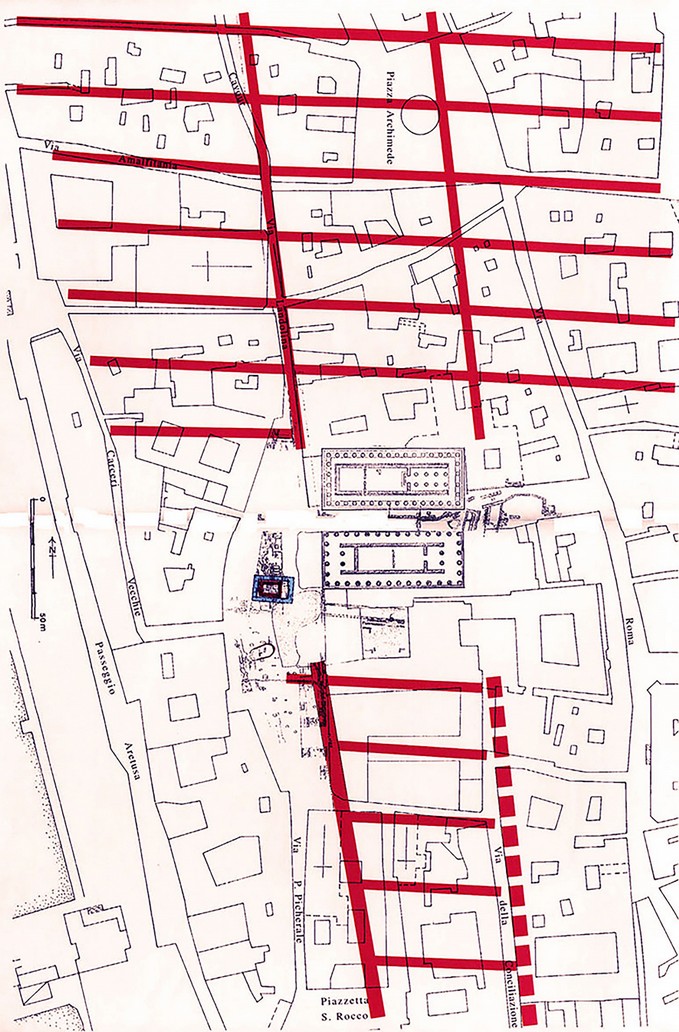

L'antica viabilità greca, secondo gli storici, confermata dagli scavi archeologici, è ancora presente nelle vie Cavour e traverse oltre che negli attuali vicoli della Giudecca, come evidenziato nello schema griglia nella mappa disegno di Francesco Saverio Cavallari del 1881.

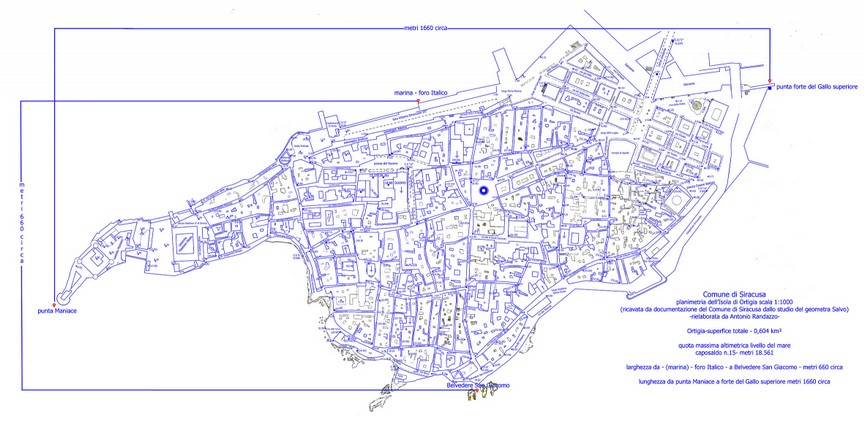

L'attuale tracciato urbano di Ortigia e le altimetrie oggi dopo le numerose superfetazioni rispetto all'assetto originario sono indicate nella mappa disegno planimetrico degli anni 60, rielaborato dal geometra Salvatore Salvo.

clicca sull'immagine per ingrandire