12-pestilenza campo ateniese

La serie di sconfitte subite dagli Ateniesi trova molteplici cause, ma due furono, a nostro avviso, determinanti, una di carattere interno, psicologico, l'altra dovuta a fattori esterni, naturali. La prima era già stata presentita da Nicia nella sua famosa lettera al parlamento della città, ancora nell'inverno 414/413, ed era la sensazione ineliminabile che prova un esercito, quando giunge al colmo della fortuna e al tempo stesso percepisce che più in là non c'è più speranza di successo; quando cioè un esercito, lanciato alla vittoria, non sosta ma si ferma133; l'altra cau¬sa fu la debilitazione fisica e morale per uno stato di malattia che si diffuse nell'armata e decimandola la sfiancò.

L'origine di questo malanno è da Tucidide (e da tutti gli storici venuti appresso) vista nella scelta del luogo in cui l'armata (o la maggior parte di essa) si trovò prima a svernare (414/413 a. C.) e poi a trascorrere una intera estate nel 413.

Helodes kai chalepon, "paludoso e malsano" lo definisce Tucidide (7.47,2) e Diodòro usa parole più pesanti (XIII 12,1): dia to ton perikleimenon topon hyparchein helodè loimikès katastaseós eis to stratopedon empesousas, "uno stato di pestilenza era sopraggiunto nell'armata, dovuto al fatto che la regione intorno era paludosa"; e ancora (ma questa volta per un avvenimento posteriore ma analogo, l'assedio cartaginese del 396 a.C.), helodous ontos tou topou kai koilou, "luogo paludoso e depresso" (XIV 70,5). E Plutarco, per i fatti di cui stiamo trattando: bary kai nosodes... nyn de... kai dia tèn oran olethrion, "basso e malsano. .. ed ora... a causa della stagione, letale" (Nic. 22,1).

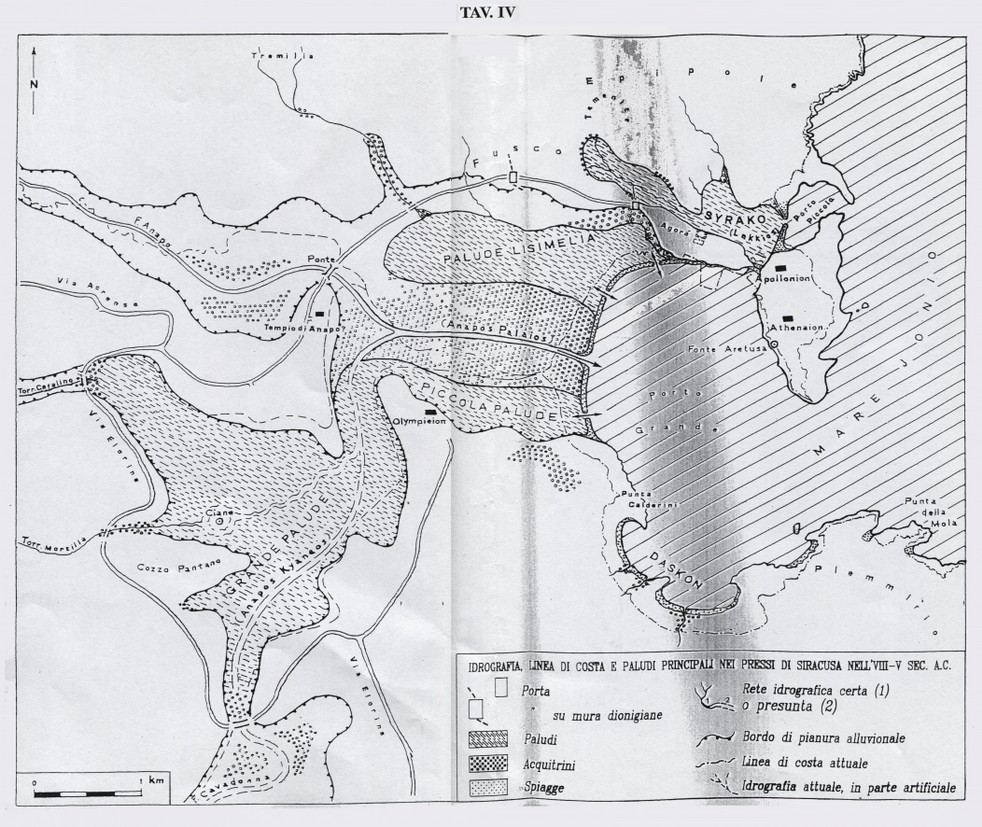

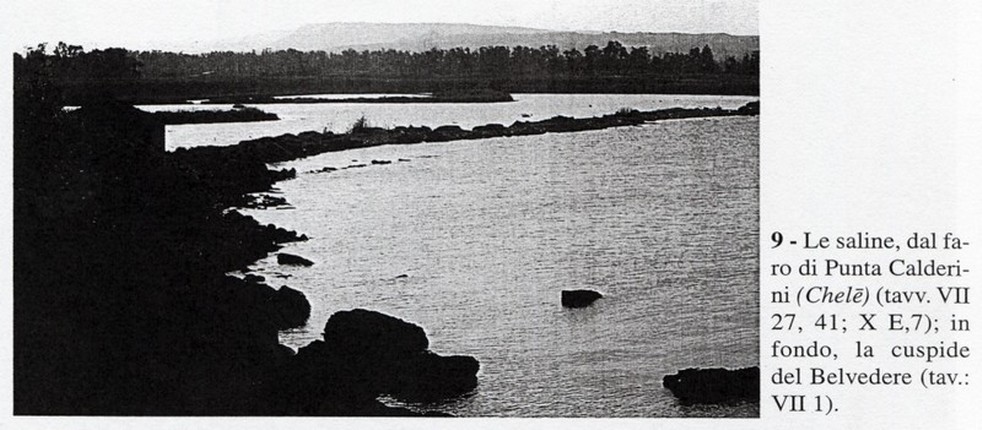

Si capisce come la totalità (o quasi) degli studiosi faccia riferimento alla Lisimelìa, che è l'area paludosa storicamente nota. Ciò, a nostro avviso, ha dell'incredibile: nessun generale, se non un pazzo o un incosciente o almeno un ignorante, avrebbe accampato il suo esercito su un terreno anche d'estate (Tue. 7.53,2) incerto e acquitrinoso, che, già solo nei tratti più favorevoli, abbisognava per passarci sopra di travi e tavole (6.101, 1-3), quale era tutto l'ampio estuario dell'Ànapo134. L'area della Milocca invece era buona e solida, ma collocata in mezzo tra vaste zone paludose, la Lisimelìa (o diciamo meglio, l'area paludosa appunto che dalla città praticamente arrivava, così come è detto a suo luogo, fino alla Chele) (v. foto 9), la ampia depressione del Gran Pantano e la stessa linea di costa sud-occidentale, ove non fosse rocciosa'35 (tavv. IV-X e foto 9).

D'altra parte nessun testo, né di Tucidide né di Diodòro né di Plutarco, autorizza a farci vedere l'armata dentro una palude ma sono usati termini generica¬mente allusivi: chorion (luogo, campo), meno specifico di choros (contrada, regione), dicono Tucidide (7.47,2) e Plutarco (Nic. 22,1); perikeimenos topos (luogo circondato) dice Diodòro (XIII 12,1). Per cui il fatto del luogo circondato da aree paludose è diventato automaticamente nella interpretazione degli storici paludoso esso stesso. Il diffondersi inoltre di uno stato generale di malattia contribuiva - nella scarse conoscenze mediche del tempo - a collegare i due fatti, cioè la malattia e il luogo, in un rapporto determinante di causa ed effetto.

Conviene, a nostro giudizio, di fronte all'immane e lacrimevole disastro dell'armata ateniese, tener presente l'inevitabile suggestione dei narratori, sia pure di uno vigilato e accorto come Tucidide, volta a caricare di pathos la drammatica situazione, quale del resto doveva apparire istintivamente dalle descrizioni dei contemporanei e soprattutto dei sopravissuti. Inoltre a rendere più evidente la "insicurezza" di Nicia e al tempo stesso la presenza di forze naturali avverse e superiori al volere umano, come opinione corrente, a cui nemmeno gli storici mostrano di sapersi sottrarre, nulla meglio poteva servire che l'enfatizzare l'evento pestilenziale, palese castigo divino.

E per chiarire e dare maggiore peso, se mai sia necessario, alla nostra interpretazione dei fatti e dei luoghi, conviene prendere in considerazione l'analogo caso occorso ai Cartaginesi dopo neanche un ventennio, secondo la narrazione che questa volta ampiamente Diodòro fa dell'assedio di Siracusa da parte del cartaginese Imilcòne nel 396 a.C. (XIV 62-76). L'analogia dei due avvenimenti, l'ateniese e il punico, è sentita con molta evidenza dello storico di Agirà, il quale non manca di accentuarne gli aspetti drammatici con un fraseggiare molto più colorito che non quello tucidideo. Anche Imilcòne, forte di un enorme esercito e impossibilitato dalle nuove fortificazioni siracusane (le mura dionigiane) a salire sull'Epìpole, è costretto a commettere fin da principio lo stesso errore di Nicia, di credere cioè che sia possibile conquistare Siracusa partendo dal Porto e dalla pianura: andando con ciò incontro allo stesso destino. Con una differenza che tuttavia a noi serve per capire meglio la situazione ateniese. Imilcòne infatti, privo di quegli scrupoli religiosi che avevano invece trattenuto lo stratego ateniese, non si fece riguardo di occupare il santuario di Zeus Olimpio, di saccheggiare quello di Demètra e Kore136, di profanare cimiteri e tombe (XIV 63,3)137, là dove si trovasse a dover militarmente agire138.

Diodòro, a proposito del campo fortificato cartaginese, vuole essere preciso (XIV 62,3): en tóparakeimenó topo... apechon tes poleós stadious dodeka, "nei dintorni (se. dell'Olimpièo) a dodici stadi dalla città", cioè circa due chilometri. Cioè appunto nella zona dell'Olimpièo139. Ora l'esercito cartaginese contava 300.000 soldati e 3.000 cavalieri (XIV 62,3)140; doveva pertanto occupare un'area enorme. Come il Porto Grande era tutto stipato dalle 250 navi da guerra e le oltre 3.000 navi da carico, così dobbiamo vedere l'esercito accampato in un'area che, data appunto la distanza minima sopra indicata, doveva, partendo dai paraggi dell'Olimpièo, giungere fin oltre la Punta del Faro a E, compresa la baia di Massolivièri, e gran parte della Milocca a S. Non è da escludere, anzi è normale, che incursioni avanzate avvenissero anche oltre l'Olimpièo, fino al ricordato "sobborgo", proasteion, di Acràdina (XIV 63,1), che, come altra volta si è creduto di dimostrare, non èra la stessa Acràdina ma l'area a W di essa141. Perciò è da prendere con molta circospezione la descrizione, apparentemente ristretta e puntuale, che del sito del campo cartaginese fa Diodòro, come appunto paludoso e depresso (XIV 70,5). E evidente che i termini catastrofici usati da Diodòro nella descrizione della "malattia" insorta anche nell'esercito cartaginese risentiva del tragico quadro fatto a suo tempo da Tucidide per una analoga situazione; per di più conveniva a tal fine l'opportuna necessità di accentuare il nesso tra le profanazioni dei Cartaginesi e la punizione degli dei (XIV 63,1; 70,3; 76). Che si tratti da parte di Diodòro (ma probabilmente già delle sue fonti) di un topos etico è palesemente dimostrato dal fatto che tutti i sintomi della "malattia" minuziosamente da lui descritti non sono attribuibili a specifiche condizioni ambientali ma si tratta, oltre che certamente anche di febbri malariche, piuttosto soprattutto di una dissenteria colerica e di peste che, nelle sue forme bubboniche, polmonare e setticemica, si diffondeva rapidamente con il concorso della calura estiva, favorevole al proliferarsi di mosche, pulci e ratti. Forme queste tipiche di tutti gli eserciti di ogni tempo, in cui più che l'ambiente giuocano un ruolo determinante le condizioni igieniche, l'alimentazione e il sovraffollamento. La descrizione che appunto ne fa Diodòro è inequivocabile (XIV 70, 2-4), anche nei sintomi di brivido, superficialmente attribuiti dallo storico a rapide alternanze della temperatura locale. Ad ottenere tali effetti non è necessario postulare un ambiente paludoso e malarico, ma il farlo permette di trovare una causa obbiettiva e di amplificarne i significati religiosi e drammatici.

A questo proposito, che in Diodòro non si tratti assolutamente della Lisimelìa ma di un'area qualchessia largamente estesa dall'Ànapo a tutto il Pantano Grande, appare chiaramente dalla manovra compiuta da Dionisio, a capo delle truppe siracusane, esattamente simile a quella effettuata da Gilippo in appoggio alla prima battaglia navale e conclusasi con la riconquista siracusana del Plemmìrio142. Questa volta lo storico di Agirà ce la riferisce puntualmente: aggiramento dalla parte della Ciane (cioè lungo la via Elorina sul bordo occidentale delle paludi) (XIV 72,1) e precisamente portando attacco diretto al campo punico da ovest con cavalleria e mercenari, da sud con l'invio di tutto il restante esercito alle spalle di esso (ora anche l'Olimpièo è in mano nemica): perielthón epi to tes Kyanes hieron elathe touspolemious... tous men hippeis kai misthophorónpezous chilious proapesteilen eis to pros tèn mesogeion anateinon meros tes tón Karchedonión stratopedeias (XIV 72, 1-2).

Anche in questo caso la contemporanea battaglia navale vede il Daskón avere una posizione di rilievo (XIV 73).

La stessa manovra di aggiramento delle paludi si ripete più tardi, quando Imilcòne abbandona l'armata e Dionisio riporta l'esercito siracusano contro il campo nemico, dopo aver fatto presidiare le strade tutto all'intorno (XIV 76,6-9).

Diodòro aveva a suo luogo esplicitamente affermato che l'accampamento cartaginese occupava lo stesso sito, dove prima si era acquartierato quello ateniese, Athenaioi proteron tèn autèn echontes parembolèn (XIV 70,5), cioè, a nostro avviso per tutti gli argomenti qui esposti, facendo capo gli Ateniesi alla Chele e, dietro Sacramento e Maddalena, alla Milocca, i Cartaginesi a questi e ben oltre143.