Latomie storia

Le Latomie di Siracusa secondo Luigi Mauceri.

IX. — LE LATOMIE E LE FORTIFICAZIONI DI SIRACUSA - LA LATOMIA DEL PARADISO, COMPRESO IL COSIDETTO ORECCHIO DI DIONISIO, FORNÌ IL MATERIALE CHE OCCORSE PER LA COSTRUZIONE DELLE GRANDI MURAGLIE DEL FUSCO

Le latomie ebbero notevole influenza sulla potenza militare di Siracusa. La vasta formazione di tufo calcare miocenico su cui sorse la pentapoli, e che costituisce tutta la struttura dei monti Iblei, fornì un materiale eccel¬lente per le fortificazioni e pei monumenti. Il sistema di costruzione greco, fondato sul peso totalitario di massa con conci di grande misura e peso (!), potè avere una larga facile applicazione nelle fortificazioni di Siracusa. Però gli eruditi- siracusani del seicento vedevano principalmente nelle latomie delle opere grandiose dovute ai regi ed ai tiranni, per servirsene come prigioni, ed il Mirabella, op. cit., pag. 51, si riferisce alle Verrine nelle quali Cicerone ne parla, mettendo in luce che in esse erano custoditi anche i prigionieri di altre città siciliane (2). Ma un attento esame della situazione di esse nella larga zona di suolo che si estende dalla destra del Teatro sino all'incontro della grande arteria stradale di Acradina che da sud a nord metteva in comu¬nicazione tutto il vasto abitato di Acradina (3), fa supporre con ragione che il materiale da costruzione, quivi scavato, sia servito principalmente per le fortificazioni, pei monumenti e per la pavimentazione delle strade (4).

Gli antichi edili siracusani dovevano preferire, per le costruzioni civili, il tufo arenario pliocenico, che è di più facile lavorazione, e che è anche oggi largamente adoperato a Palermo ed in molte altre città siciliane. Questo ma¬teriale fu anche adoperato pei monumenti dei Greci a Siracusa nel primo secolo dopo la fondazione; ed infatti, il tempio detto di Apollo in Ortigia e quello di Giove Olimpio nella Polichne siracusana, aventi forti colonne monolitiche, furono costruiti con tufo arenario (5).

Per la edilizia privata si poteva provvedere con le cave aperte nella

(') Il Cavallari ritiene che in generale i conci adoperati nelle fortificazioni del tempo di Dionisio avessero la misura di 1,40 X 0,70 X 0,60.

(2) Vedi Verrine, act. II, V, 27.

(3) Ibd. act. II IV. 119.

(4) Un considerevole impiego della pietra calcare doveva essere fatto per la fabbricazione della calce di cui si faceva grande uso negli intonachi.

(5) Però nel Tempio di Athena, innalzato in Ortigia per solennizzare la vittoria di Himera vinta da Gelone, non fu adoperato materiale delle latomie, nè il tufo arenario che servì per l'Apollonion, bensì il calcare miliolitico del miocene, di cui è costituita l'isola, e probabilmente ricavato dallo stesso scavo di fondazione del tempio.

spiaggia della Maddalena (Plemmirio), nella spiaggia di Pietralonga, posta all'estremità nord del Porto Piccolo, con le cave aperte in galleria sotto l'at¬tuale Piazza d'Armi (di cui si conoscono due pozzi di discese) e con. la grande grotta detta delle Nasse, poco lungi a nord del Porto Piccolo, dalla quale il materiale poteva essere introdotto nella bassa Acradina mediante un grande pozzo, scoperto molti anni addietro nella trincea ferroviaria prossima ai Cappuccini e che permetteva ai Greci d'introdurre i conci in città senza attraversare la muraglia.

La grande latomia del Paradiso, che forniva tufo calcare ottimo, a grana fina, ebbe pieno sviluppo nei primi del IV secolo, allorché Dionisio, a com-

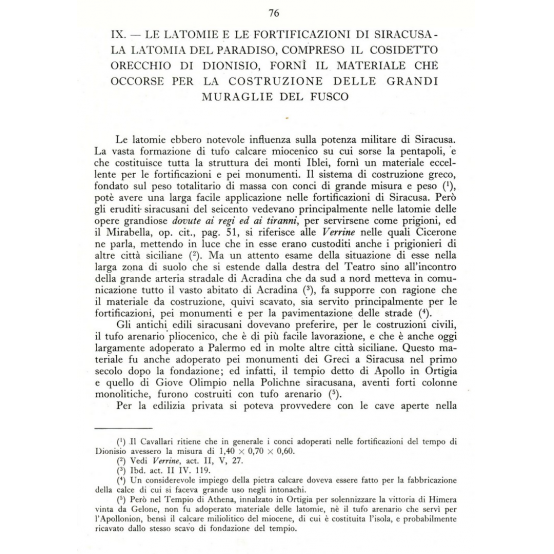

Fig. 33 - Veduta del 3° fossato del Castello Eurialo presa dall'estremità sud vicino ai piloni del ponte levatoio nel quale si rilevano alcuni conci deteriorati.

pimento delle fortificazioni totalitarie delle Siracuse, fece costruire le gran¬diose opere di difesa del Fusco descritte nèl capitolo precedente (1).

Tutto considerato, la situazione e lo sviluppo delle grandi latomie sira¬cusane pare sia andato di pari passo con quello delle grandiose fortificazioni; e perciò si può ritenere che la più antica latomia sia quella dei Cappuccini (2) che servì per edificare la grande Muraglia che, allacciandosi a quella che cin-

(') CICERONE nelle Verrine, 5, 143, accenna alle latomie siracusane come fossero tutte attribuite a Dionisio, ed HOLM, vedi Topografia Archeologica di Siracusa pag. 139, rilevò sif¬fatto errore; ma, a quanto pare, Cicerone raccolse una tradizione siracusana, che riguardava la latomia del Paradiso, e la estese a tutte le latomie delle Siracuse.

(2) La latomia dei Cappuccini essendo assai vasta, profonda ed anteriore all'anno 413 a. Cr., è da ritenere sia stata quella destinata alla prigionia degli infelici Ateniesi.

geva Ortigia, si svolgeva lungo la spiaggia fino a tutto il lato nord di Acra- dina, contribuendo alla sicurezza di quest'ultima. E successivamente, forse col concorso del materiale della vicina latomia del Cozzo Romito, veniva

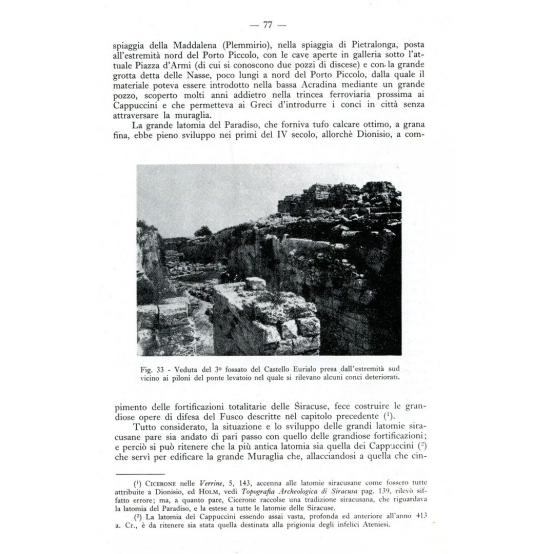

Fig. 34 - Latomia del Paradiso. Veduta della grotta detta volgarmente Orecchio di Dionisio, cogli avanzi in alto di un grande cunicolo preesistente.

cinta la città dal lato occidentale sino ad arrivare al Porto Grande. Sarebbe questo il muro che il Cavallari chiama muro di Gelone, come ho detto nel capitolo precedente.

Particolare importanza venne ad assumere la latomia del Paradiso, in quanto essa dovè fornire il materiale per la colossale e duplice chiusura della Neapolis nella terrazza del Fusco, di cui innanzi si è trattato.

In questa latomia abbiamo una successione di escavazioni e di lavoro. Infatti, stando fermi davanti al cosidetto Orecchio di Dionisio e guardando in alto, a sinistra, si scorgono le tracce di una prima cava lavorata a cielo aperto, avente una breve scala di servizio intagliata nella roccia: questa do¬vette essere la prima cava da cui fu tratto il materiale per completare, con conci di riporto, un tratto delle ultime file della cavea del Teatro e per ese¬guire le opere murarie della scena. Successivamente nacque il bisogno (li attaccare gli scavi, cominciando da una rampa in salita, che si svolgeva al di sopra di quella attualmente esistente in discesa, e che permetteva di fare lo scavo di grandi conci su tre fronti.

Sul fronte centrale i cavatori s'incontrarono nella svolta, a destra di un grande cunicolo scavato nella roccia che, con forte pendenza, scendeva dal¬l'alto del Teatro, cioè dal disopra della sua katatomè (Vedi fig. 34).

La eccellente pietra da taglio (1) ricavata su questa fronte dovette de¬cidere la convenienza di seguire la traccia del cunicolo e di raggiungere in alto l'estremità di esso, che faceva capo ad una cameretta di raccolta d'acqua piovana, attigua alla scala esistente (2) destinata a condurre gli spettatori nel portico della katatomè nella quale si apre il ninfeo.

L'acqua che si volle raccogliere scendeva, come scende anche oggi, da

(') Non mi risulta che finora sia stato fatto uno studio comparativo delle latomie sira¬cusane riguardante il materiale estrattovi, le sue qualità specifiche e la sua destinazione nelle varie fortificazioni greche e nei monumenti, e debbo augurarmi che sorga presto un ingegnere archeologo che colmi questa lacuna. Io ora posso dire solo questo: che L. Baldacci, ingegnere nel R. Corpo delle Miniere, pubblicò nel 1886, a cura del R. Ufficio delle Miniere, un inte¬ressantissimo volume dal titolo Descrizione geologica dell'Isola di Sicilia, Roma, Tipografia Na¬zionale, e che in questo volume, a pag. 311 e segg., s'intrattiene sui dintorni di Siracusa, cominciando col dichiarare «che Siracusa, dal punto di vista geologico, desta (son sue parole) « un interesse non minore di quello storico ; gli antichi abitatori che elevarono questa città a tanta « floridezza, sembra che avessero studiato profondamente le condizioni geognostiche della località, « e che ne avessero saputo apprezzare tutti i vantaggi, come è attestato dalle immense latomie ». E qui accenna ai lavori sotterranei con cui i Siracusani aprirono acquedotti per raccogliere le acque attraverso i calcari. Riguardo alle latomie, egli in due tavole dà la configurazione di quelle dei Cappuccini e del Paradiso e, ritenendole tutte aperte nel calcare miocenico elveziano, fa una distinzione, perchè quella dei Cappuccini è caratterizzata da noduli di alghe calcarifere, mentre nell'Eurialo appaiono calcari costituiti da tuberi di litotamnie; e fa notare che, nella latomia del Paradiso, la condizione è diversa pur appartenendo al tipo elveziano, essendosi la composizione nodulare obliterata in seguito a susseguenti alterazioni, ed avendo il calcare l'aspetto finemente granulare: la stessa natura di calcari si trova nei banchi nei quali è scavato il teatro. Da ciò si vede chiaro che, secondo il Baldacci, il materiale cavato sin dall'inizio dalla latomia del Paradiso era identico a quello in cui fu scavato il teatro. Però sta di fatto che, in alcune pareti della latomia dei Cappuccini, si nota qualche logorio cavernoso nella roccia, ed anche nella parete orientale del 3° fossato del Castello si osserva una sfaldatura nella roccia. Parimenti nei piloni del ponte levatoio si notano, in alto, alcuni conci deteriorati dal tempo (vedi fig. 33): condizioni queste che non si rilevano affatto nelle pareti delle grandiose grotte di escavazione del Pan Uso e nel materiale da esse proveniente.

(2) La Katatomè del nostro teatro aveva la stessa situazione di quella del teatro di Dio- nysos i Atene; ma la fronte del taglio rimastaci nel teatro siracusano era meglio decorata, specie col!'artistico ninfeo di cui è rimasto • nudo avanzo della bellezza antica: (Vedi G. E. Rizzo, catro greco di Siracusa, Roma- no, 1923, pag. 116).

una strada acclive della Neapolis, e, senza il detto espediente, si sarebbe riversata sul teatro, immettendosi nella strada di accesso al teatro stesso in¬cassata nella roccia, che in seguito divenne strada sepolcrale.

La cameretta di raccolta e il grande cunicolo di scolo dettero, come vedesi, l'origine casuale del cosidetto Orecchio di Dionisio, battezzato con questo nome da Michelangelo di Caravaggio, quando passò da Siracusa diretto a Malta, volendo sottrarsi alla giustizia per un crimine da lui commesso. Questo fronte di lavoro, allargandosi a padiglione man mano che la escavazione si abbassava come nelle altre fronti, diede una forma singolare alla grotta e ne

costituì il fenomeno dell'eco multiplo, per cui essa è famosa, e dette motivo ai Siracusani del seicento di chiamarla la grotta che parla (I).

I lavori della latomia del Paradiso per la estrazione dei grandi conci destinati alle poderose fortificazioni della terrazza del Fusco furono condotti con un sistema diverso da quello della latomia dei Cappuccini, cioè con un sistema di attacco sotterraneo, come si rileva nella grandiosa grotta cosidetta dei Cordai attigua all'Orecchio di Dionisio (vedi fig. 35) e in quella succes¬siva detta del salnitro, che richiedevano la necessità di lasciare dei piloni a sostegno della roccia di copertura.

Quasi tutto il giardino del Paradiso faceva parte dell'escavazione, e l'at¬tacco di lavorazione fu fatto a cominciare dalla parte destra della attuale rampa di entrata della latomia ; ma, nonostante i piloni di sostegno, lo immenso strato

(') Il MIRABELLA op. cit., p. 89, ha tradotto male il volgare siciliano in grotta della favella.

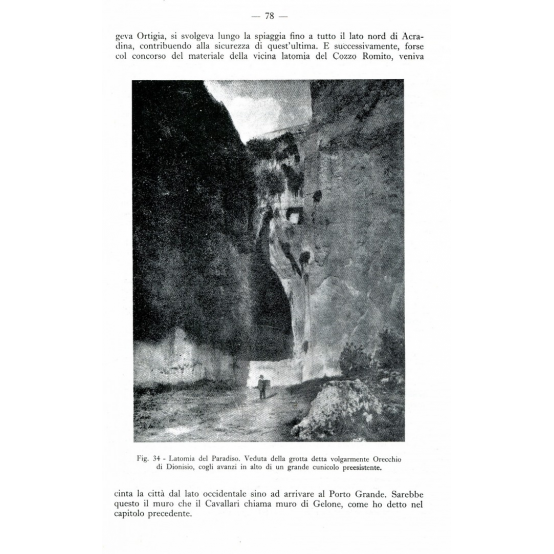

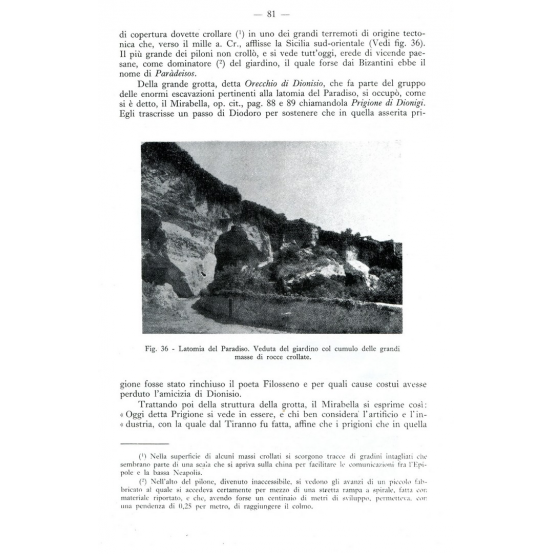

di copertura dovette crollare (') in uno dei grandi terremoti di origine tecto- nica che, verso il mille a. Cr., afflisse la Sicilia sud-orientale (Vedi fig. 36). Il più grande dei piloni non crollò, e si vede tutt'oggi, erede di vicende pae¬sane, come dominatore (2) del giardino, il quale forse dai Bizantini ebbe il nome di Paràdeisos.

Della grande grotta, detta Orecchio di Dionisio, che fa parte del gruppo delle enormi escavazioni pertinenti alla latomia del Paradiso, si occupò, come si è detto, il Mirabella, op. cit., pag. 88 e 89 chiamandola Prigione di Dionigi. Egli trascrisse un passo di Diodoro per sostenere che in quella asserita pri-

Fig. 36 - Latomia del Paradiso. Veduta del giardino col cumulo delle grandi

masse di rocce crollate.

gione fosse stato rinchiuso il poeta Filosseno e per quali cause costui avesse perduto l'amicizia di Dionisio.

Trattando poi della struttura della grotta, il Mirabella si esprime così: « Oggi detta Prigione si vede in essere, e* chi ben considera V artificio e V in- « dustria, con la quale dal Tiranno fu fatta, affine che i prigioni che in quella

(') Nella superficie di alcuni massi crollati si scorgono tracce di gradini intagliati che sembrano parte di una scala che si apriva sulla china per facilitare le comunicazioni fra l'Kpi- pole e la bassa Neapolis.

(2) Nell'alto del pilone, divenuto inaccessibile, si vedono gli avanzi di un piccolo fab¬bricato al quale si accedeva certamente per mezzo di una stretta rampa a spirale, fatta cor. materiale riportato, e che, avendo forse un centinaio di metri di sviluppo, permetteva, cor. ima pendenza di 0,25 per metro, di raggiungere il colmo.

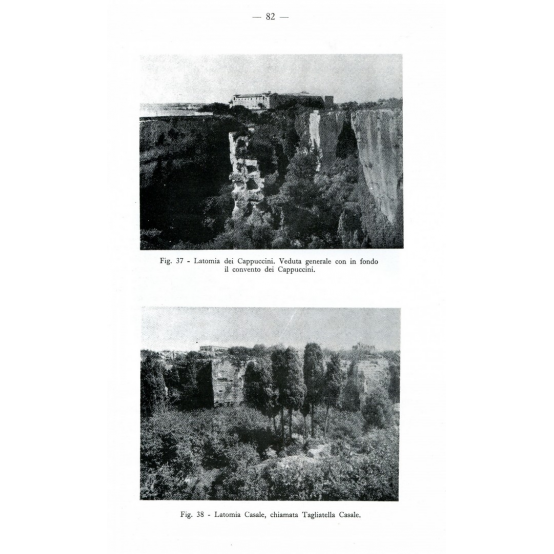

Fig. 37 - Latomia dei Cappuccini. Veduta generale con in fondo il convento dei Cappuccini.

Fig. 38 - Latomia Casale, chiamata Tagliatella Casale.

« stavano, non potessero nè anco fiatare, che dal custode non fossero sentiti, « è forza che l'ammiri e si stupisca » (*).

E qui cita il Caravaggio che, dal Mirabella stesso, fu condotto a visitare la celebre grotta alla quale l'artista diede, come si è detto, il nome di Orecchio di Dionisio.

In sostanza il Mirabella vuole che la stanzetta scavata, come luogo di raccolta di acqua piovana, sia stata sede del custode della Prigione di Dionisio e che il canale, da me identificato come cunicolo di scolo delle acque, servisse

a portare all'orecchio del custode la voce dei prigionieri.

#

* #

Gli eruditi scrittori siracusani del seicento, per tante ragioni benemeriti degli studi di antichità della loro città, non seppero comprendere la grandezza di Dionisio, che aveva salvato la civiltà ellenica della Sicilia dal barbaro giogo di Cartagine. Essi videro in lui l'astuto e sospettoso dominatore, magari eroico e geniale, propenso a rivaleggiare coi poeti del suo tempo, ma, volgendo lo sguardo alla celebre grotta, videro in essa soltanto lo strumento della sua tirannide.

E qui, nel porre fine a questo studio, debbo rendere omaggio agli storici moderni — fra cui Holm, Freeman, Pais, Beloch — che hanno esaltato l'opera ed il genio politico e guerriero di Dionisio il Grande, dedicati alla difesa della civiltà ellenica. E sopratutto ritengo opportuno trascrivere le scultoree parole con cui Adolfo Holm chiudeva, nella sua storia, il periodo concernente Dionisio (2) : « Non si può negare che volendo opporre ai Cartaginesi una « resistenza durevole e salutare per tutto il mondo greco, questa resistenza « non poteva essere organizzata da Siracusa Repubblica. Era necessario un « Dionisio, che aveva attitudini non comuni e che non sapeva riposare nem- « meno un momento : cosicché, nostro malgrado, dobbiamo confessare che « questa tirannide, nella storia dell'antichità, è un momento necessario, nè « poteva essere sostituito da altri sistemi ».

(') La grotta nella sua planimetria ha la forma di una esse, ha la lunghezza di circa m. 75 e la larghezza di circa m. 10. La sua situazione accanto alla grotta dei Cordai risulta dalla tav. IX della Topografia Archeologica. (2) Vedi op. cit., Voi. II, pag. 321.

P. Orsi pubblicò nella rivista Historia, luglio-settembre 1930, n. 3, un articolo: Archaeologica Siciliae 1928 e 1929, in cui fece una recensione della mia Monografia; e, pure accettando la mia ricostruzione congetturale del Castello, faceva alcune osservazioni alle quali rispondo ora:

1) L'opera a prua di nave antistante alle 5 torri non è un avanzo di un manufatto predionigiano, ma bensì la primitiva concezione del mastio di Dionisio, corretta successivamente da lui.

2) Se il muro di chiusura orientale del mastio si appalesa come strut¬tura bizantina, devesi ritenere che esso fu ricostruito là dove esisteva il muro greco più antico, perchè quello solo era il posto necessario per la chiusura del mastio.

3) L'antemuro da me tracciato lungo il lato settentrionale del mastio è meramente congetturale, ma indispensabile, perchè la zona F sottostante al mastio ha una rampa sotterranea che la mette in comunicazione col 3° fos¬sato, come rilevasi dalla tav. II. L'Orsi stesso e il Duhn si sono affaticati per trovare le tracce di questo muro, ma bisogna considerare che, da qualche se¬colo, i cercatori di conci utilizzabili si accanirono in quel tratto pianeggiante che conteneva gli avanzi del muro. Il peggio si è che non è stata rinvenuta alcuna traccia dello spianamento su cui doveva poggiare il muro. Ma sta di fatto che la lunga galleria n. 12, eseguita in gran parte a cielo aperto, segue una linea quasi parallela al mastio, perchè questa doveva essere la linea del muro di difesa del recinto F.

Poiché la galleria n. 12 serve unicamente per unire il 3° fossato col forte N, sarebbe stata preferibile una linea retta molto più breve anziché quella spez¬zata che ben si rileva dalla tav. I. Questa linea spezzata fu dovuta al fatto che la galleria doveva seguire l'andamento del muro, e forse starvi sotto; ed ora, non trovandosi le tracce dello spianamento, si potrebbe pensare che il muro avesse avuto lo spessore di m. 2 e fosse poggiatQ sui forti conci che coprono la galleria. E qui bisogna considerare che questo muro, costituente una di¬fesa secondaria, non aveva bisogno di essere* molto alto, nè di esplicare una azione propria di resistenza, in quanto che era difeso dai tiri del mastio e da quelli delle grandi torri dell'opera a tanaglia, che potevano colpire alle spalle gli assalitori.

Altra congettura attendibile potrebbe essere questa: che i tecnici di Dionisio, in seguito all'urgente lavoro della galleria, avessero fatto uso del materiale di scavo per innalzare un vallo, lungo l'andamento della stessa gal¬leria, adoperando detriti pigiati ed un rivestimento di massi nella parete del lato interno. Questa struttura non aveva bisogno di spianamento del suolo, nè di fosso.

Ma la questione sollevata dal Duhn, dall'Orsi e da altri studiosi di po- Iiorcetica, potrebbe essere chiarita, se la Sopraintendenza delle Antichità fa¬cesse togliere, coi mezzi di cui dispone, il cumulo delle terre provenienti da vecchi scavi del mastio ed incautamente depositate poco più sotto, nella stessa zona archeologica, dove si trova un lungo tratto della galleria eseguito a foro cieco. Quivi si dovrebbe trovare qualche avanzo della torre posta a difesa della portula che immetteva nel terzo fossato e qualche traccia del muro che si allacciava alla torre, ovvero al muro di chiusura del fossato stesso.