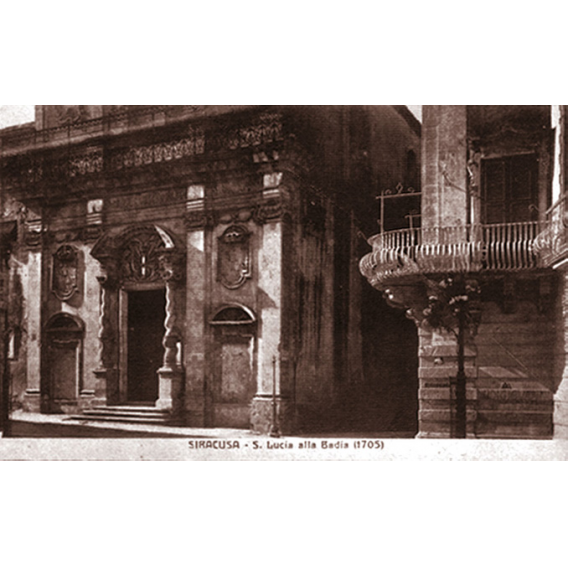

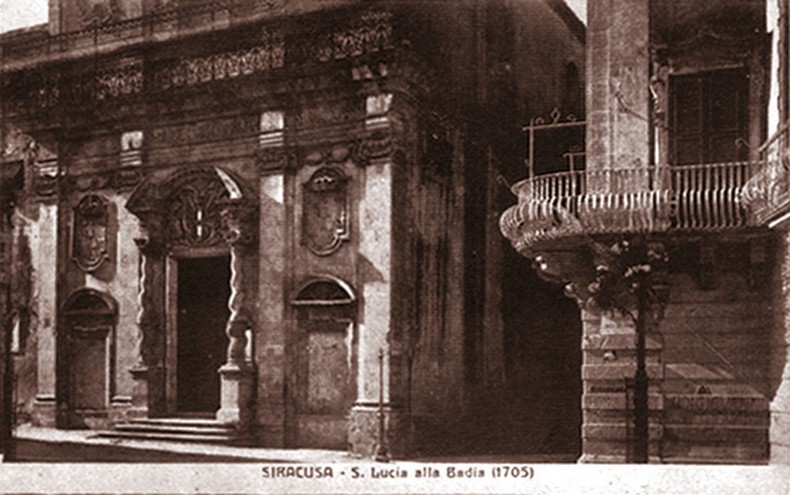

Chiesa Santa Lucia alla Badia

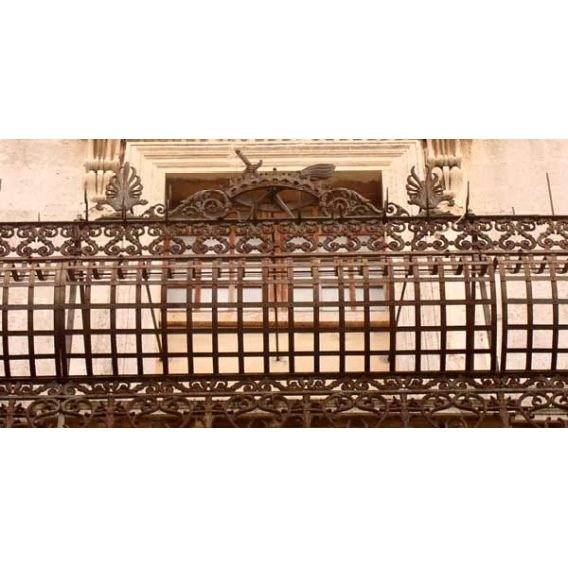

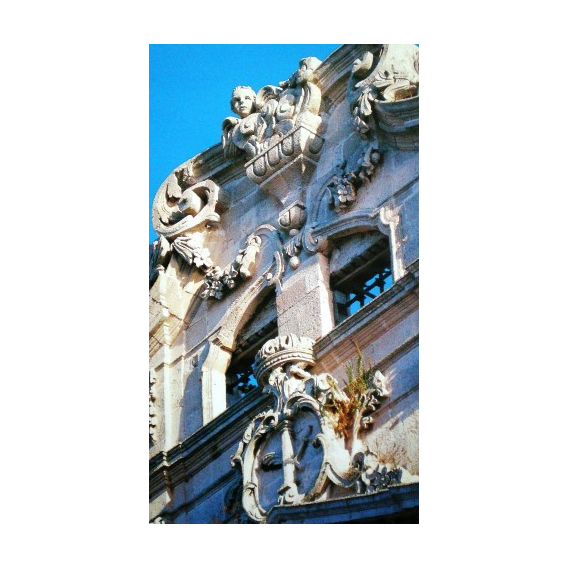

Particolare della balconata

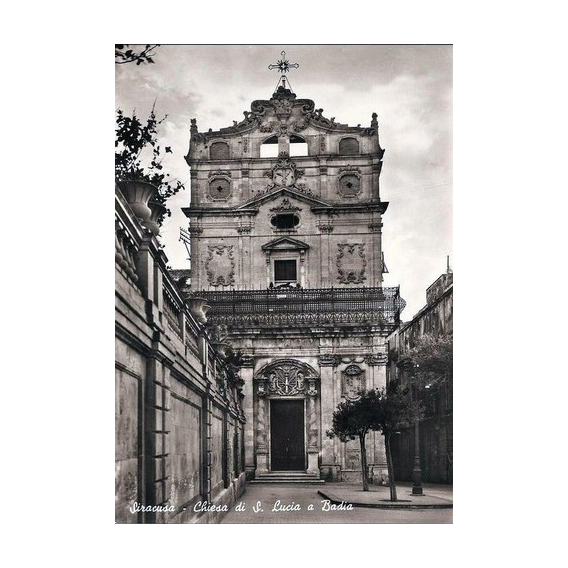

CHIESA DI SANTA LUCIA ALLA BADIA piazza Duomo

Storia della costruzione

La Chiesa e il convento cistercense dedicato a S. Lucia avevano un posto di rilievo nel culto cittadino, per la sua ubicazione nel cuore di Ortigia e soprattutto per la festa di S. Lucia di maggio, istituita a ricordo di un miracoloso intervento (ancora oggi celebrato la prima domenica di maggio) della Patrona durante la carestia del 1646, quando la Santa avrebbe condotto due navi cariche di cereali nel porto interrompendo la lunga fame dei Siracusani, quella "dira fames" che aveva fatto soffrire il popolo, come ricorda la lapide esistente nella chiesa al disotto del coro delle monache.

Le notizie sulla Chiesa e il convento non sono esattamente precisabili per carenza di documentazione: alcune fonti attribuiscono la costruzione della vecchia chiesa al 1427 per volere della regina Isabella, moglie di Ferdinando di Castiglia, sul luogo in cui fu brutalmente violentata la Santa; altre testimonianze affermano che la Chiesa già esisteva e che la regina la migliorò nel 1483.

Da un documento del 1695 si può apprendere la storia della ricostruzione della chiesa dopo il sisma del 1693.

La Chiesa, dapprima sede di un monastero di monache bernardine, fu distrutta e successivamente ricostruita per volere della Rev. Madre Badessa che richiese in un primo momento di poter costruire una baracca dentro lo stesso monastero con funzione di chiesa, ma essendo ciò contro le disposizioni dei sacri canoni, momentaneamente richiesero che la stessa fosse approntata anche in un altro luogo, pur di liberare la fabbrica per la ricostruzione.

Le monache vollero che la Chiesa risorgesse più ampia di prima ma che avesse un posto suo nella piazza che rappresentava il centro della vita civile della città. E per questo che fecero spostare l'ingresso della chiesa dalla attuale Via Picherali alla piazza, con i lati della suddetta chiesa uno verso ponente, scendendo verso la Fontana Aretusa, e l'altro verso levante, dentro la clausura del monastero, terminando con l'altare maggiore e la cappella verso mezzogiorno. È probabile, ma non si ha certezza, che la facciata del precedente edificio, posta nell'odierna Via Picherali, fosse bizantino-normanna con la disposizione ad oriente.

La ricostruzione della Chiesa fu eseguita a spese del monastero e delle offerte della popolazione e il materiale di risulta fu scaricato dietro le mura della città. L'appalto fu aggiudicato al capomaestro Antonino Puzzo. Scarse notizie si hanno sulla redazione del progetto, infatti non è sicuro che l'autore sia stato Luciano Caracciolo; i lavori per contratto avrebbero dovuto realizzarsi entro due anni ma si protrassero fino al 1703 e il Caracciolo non appare menzionato. La lunga e dettagliata relazione del 1704 fu redatta da Luigi Casanova, nominato esperto dalla Madre Badessa e dal Procuratore generale del Monastero.

Descrizione della Chiesa

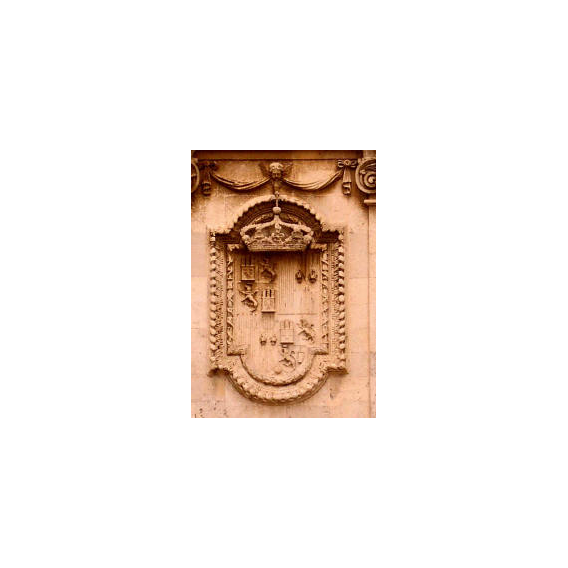

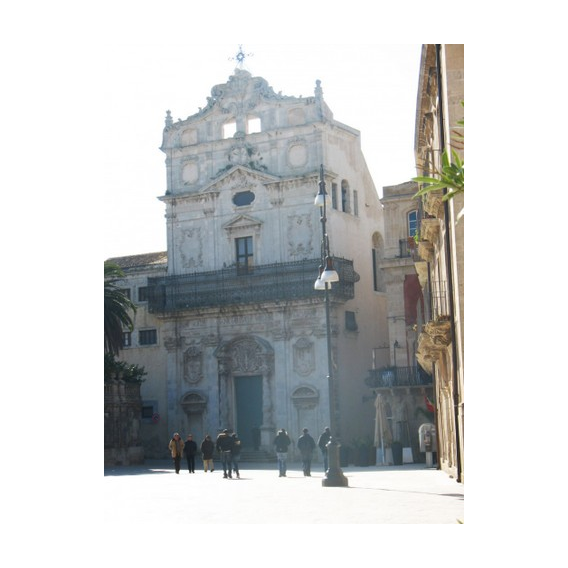

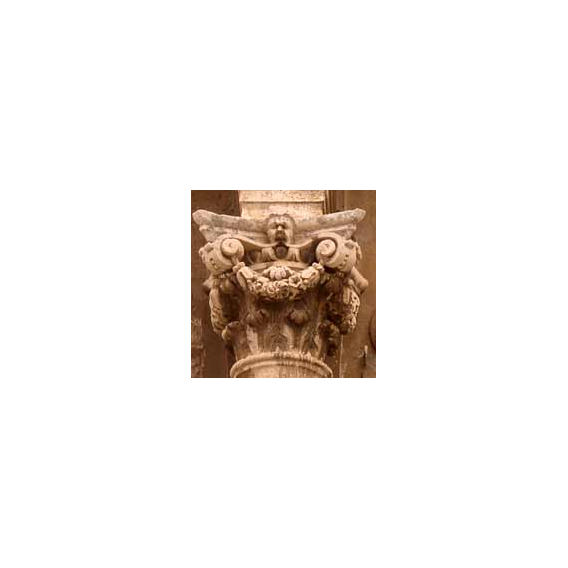

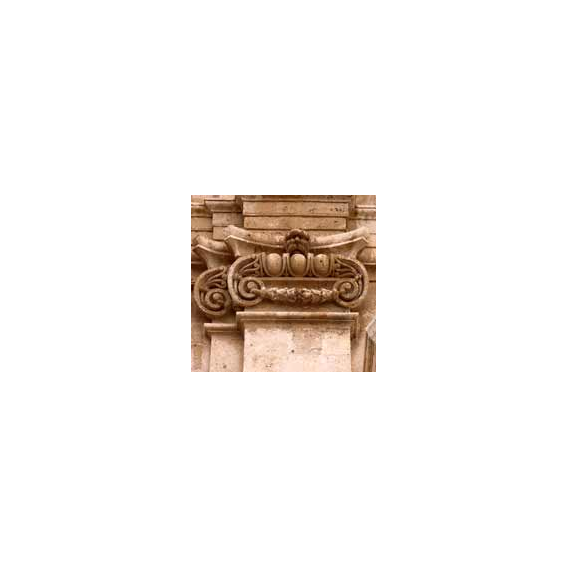

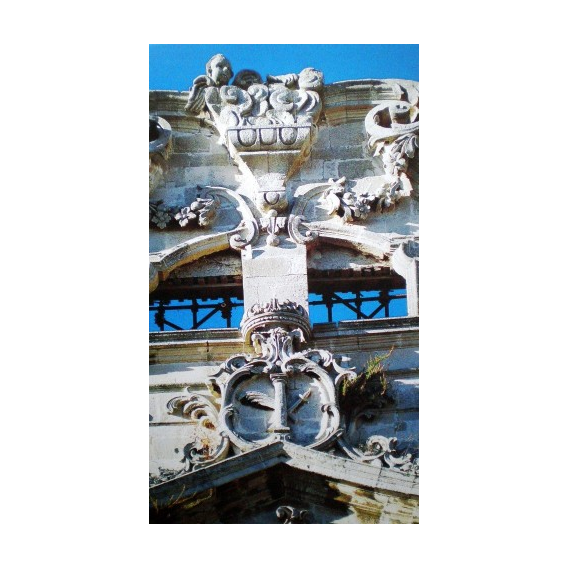

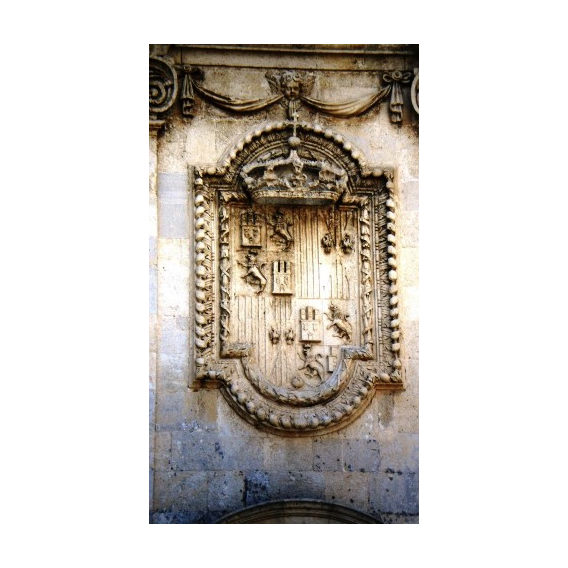

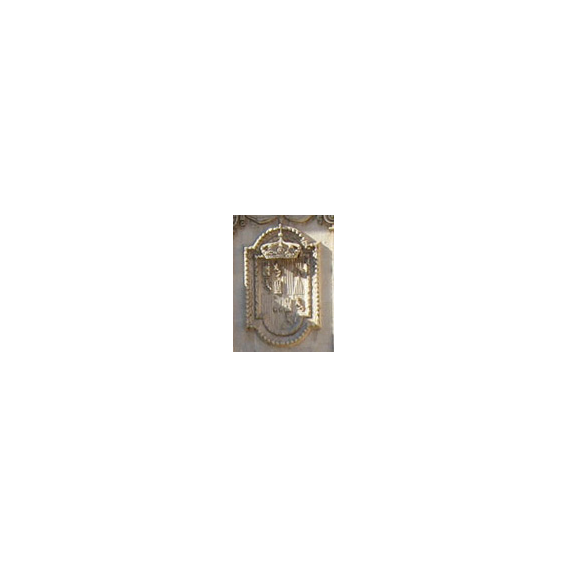

S. Lucia alla Badia sembra costruita in due stili diversi: la parte inferiore è alla maniera del Picherali, con bei rilievi degli stemmi spagnoli come era prima dell'ascesa al trono di Filippo V nel 1705, mentre la decorazione dell'ordine superiore è una specie di variante di rococò che ricorda i pannelli in legno così frequenti nelle sacrestie siciliane. Rilievi dello stesso stile ornano la facciata di Palazzo Borgia. Una forma diversa di quasi rococò si può vedere nei capitelli del tempietto ottagonale di S. Lucia al Sepolcro. Lo stile è del tutto insolito in Sicilia: l'unica analogia sembra offerta dai rilievi nei pennacchi dell'ex chiostro dell'Olivella, ora Museo Nazionale, a Palermo.

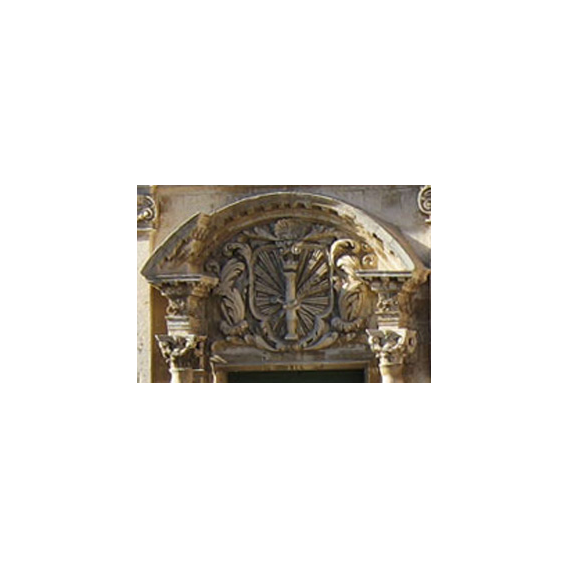

Portale con i simboli di S. Lucia

Facciata

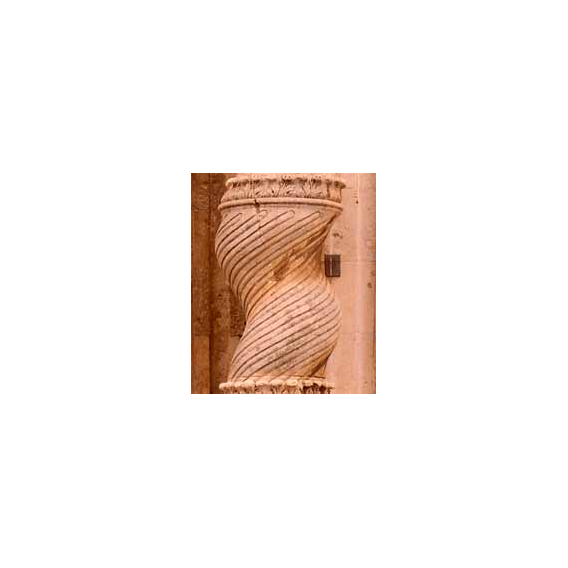

La chiesa ha un alto prospetto (m. 25) composto da paraste ioniche, la cui trabeazione è costituita da una balconata chiusa da una elaborata ringhiera a petto d'oca. Il portale con frontone spezzato sorretto da colonne tortili con alto piedistallo è decorato da una cornice contenente raggi, su cui sono posti una colonna, una spada, una palma e una corona, simboli del martirio di S. Lucia. Ai lati, racchiusi entro cornici, stemmi dei reali di Spagna sormontati da corone. Sulla sommità una croce di ferro rimossa perché pericolante.

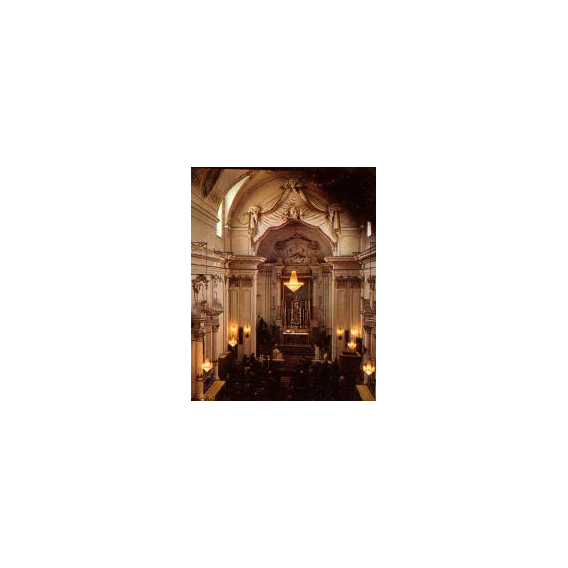

Interno

Ad unica e raccolta aula, è quello tipico delle chiese monastiche.

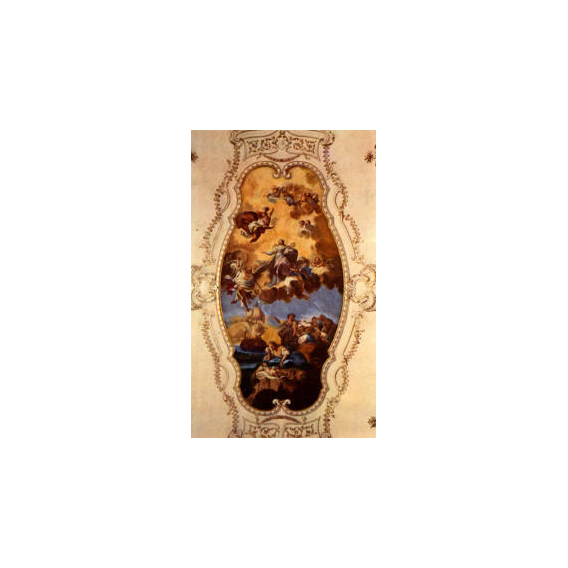

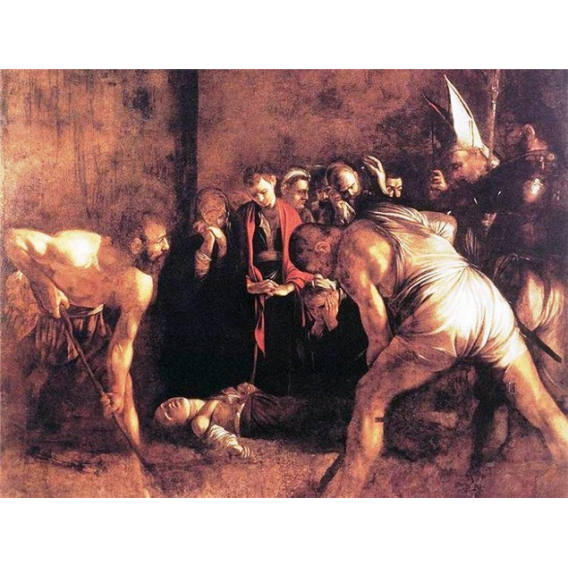

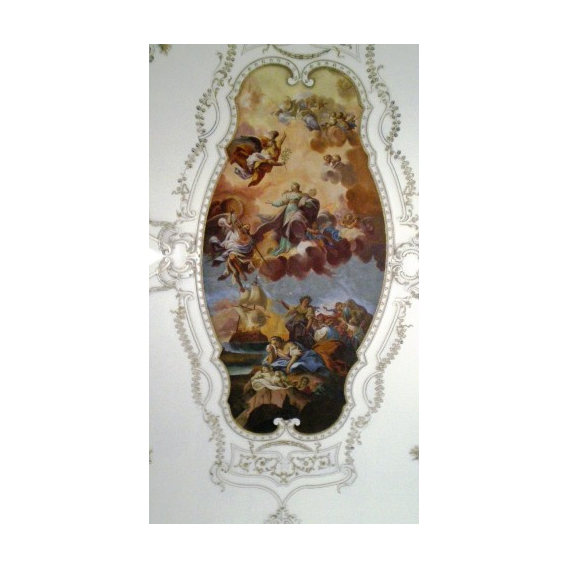

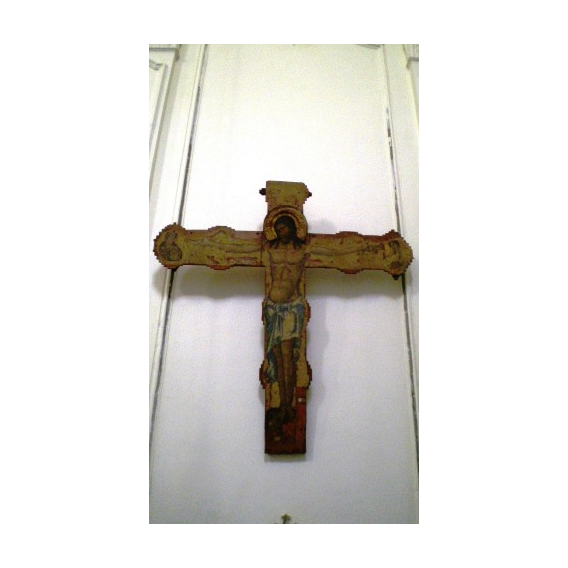

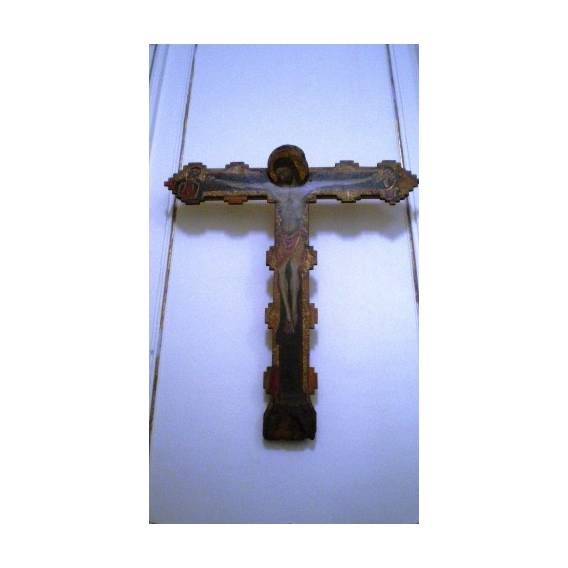

Nella volta un affresco fervido settecentesco con il "Trionfo di S. Lucia". Dietro l'altare maggiore vi è un "Martirio di S. Lucia", dipinto intensamente narrativo di Deodato Guinaccia (II metà del secolo XVI).

Gli stucchi furono eseguiti da Biagio Bianco di Licodia nel 1705, mentre le dorature sono del 1784 così come il restauro delle volte con gli affreschi riguardanti il miracolo del 1646.

Il paliotto d'argento fu eseguito dall'orafo messinese Francesco Tuccio nel 1726. Nella parte destra si può ammirare una tela di Giuseppe Reati (l64l) con il miracolo di S. Francesco di Paola. La cantoria, infine, posta sulla verticale del vestibolo, è chiusa sulla navata da un'alta gelosia lignea ad andamento curvilineo.

da: TESSUTI E ARGENTI DEL MONASTERO DI S. LUCIA

a cura di Michele Romano

La Chiesa

L'antica fabbrica, prospiciente la piazza del Duomo, venne totalmente distrutta dal terremoto del 1693 e alcuni mesi dopo riedificata nello stesso sito.

Al capomastro siracusano Luciano Caracciolo fu affidato il compito di ridigere la perizia tecnica delle cose più disastrate e nel 1695 di ricostruire dalle fondamenta la chiesa di S. Lucia.

Il tempio e l'annesso monastero sorgeranno di fronte alla piazza del Duomo, su cui fu trasferito nella ricostruzione l'ingresso principale.

Il sisma vi aveva seminato la distruzione, al punto che nessun elemento della vecchia fabbrica venne utilizzato, si fa anzi obbligo specifico nel contratto di appalto "... di gittare a terra tutti li mura che si trovavano nel sito dove si deve fabbricare detta nuova chiesa sino al pavimento del solo della chiesa antica... "

Luciano Caracciolo firma i capitoli di appalto della costruzione dove appare in qualità di "capo maestro delle regie fabbriche della città" e quindi, probabile elaboratore del progetto. Il caput-magister entra nel ruolo dell'architetto civilis e l'artigianato partecipa alla ricostruzione della chiesa, dove al Caracciolo non vengono posti vincoli per le precedenti forme.

È del 1694-95 l'atto del notaio Pietro Spucces in cui dice: ",. .primieramente lo sito di detta nuova chiesa per essere stato l'antico stretto, cinto e non capace, si deve voltare; cioè la facciata della porta maggiore si deve situare nel prospetto del 'chiane' verso tramontana... "

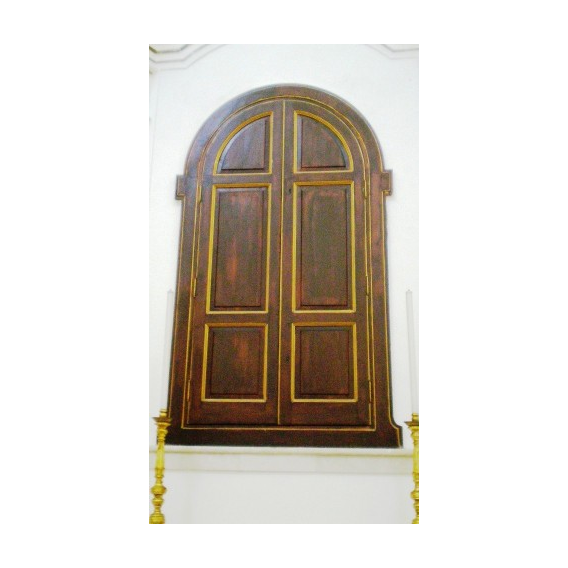

. Il prospetto della chiesa, che si apriva nella stretta via della fontana Aretusa, viene trasportata nella piazza del Duomo, e la forma basilicale verrà del tutto modificata. L'altra facciata presenta due ordini sovrapposti e suddivisi da una grata metallica sorretta dalla trabeazione del primo ordine, richiesta dalla regola della clausura, e conclusa da un alto coronamento. La semplicità dello schema compositivo, con un ordine di lesene aggettanti, viene riscattata al centro dal portale d'ingresso le cui colonne tortili libere sono concluse da un frontone spezzato, che ospita i simboli figurati del mar- tirio della Santa. Nell'ordine superiore la nota di rilievo architettonico è il frontone triangolare, sotto il quale si apre una parte ricoperta da una elegante e funzionale grata. Il coronamento si conclude con un belvedere altissimo che si piega come leggera spiovenza accompagnato da una cornice fra- stagliata che ospita teste di putti e la croce conclusiva.

Ai lati del portale d'ingresso dominano due stemmi parietali che ricordano le Reali Case di Castiglia, di Leon, di Aragona, di Aragona di Sicilia e delle Due Sicilie, quasi a ricordare che ne sia stata la fondatrice la regina Isabella moglie di Ferdinando II di Castiglia, XXV Re di Sicilia, alla quale fu affidata la camera reginale con il regio Diploma del 9 luglio 1470.

Interno

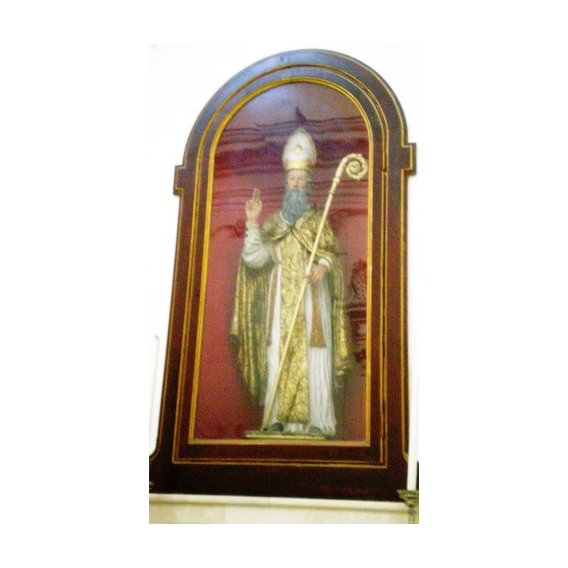

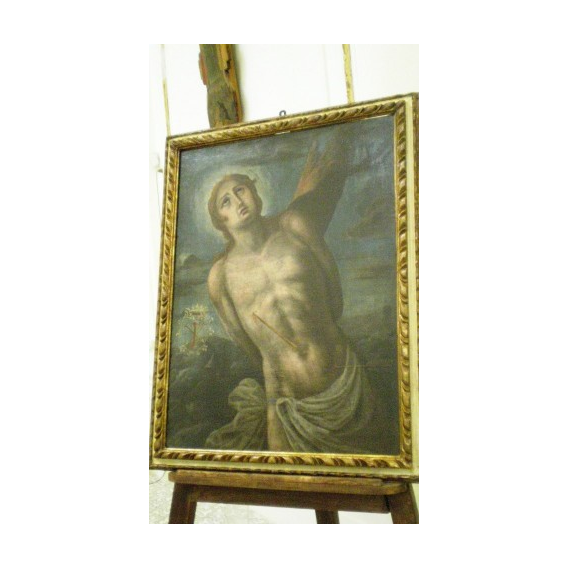

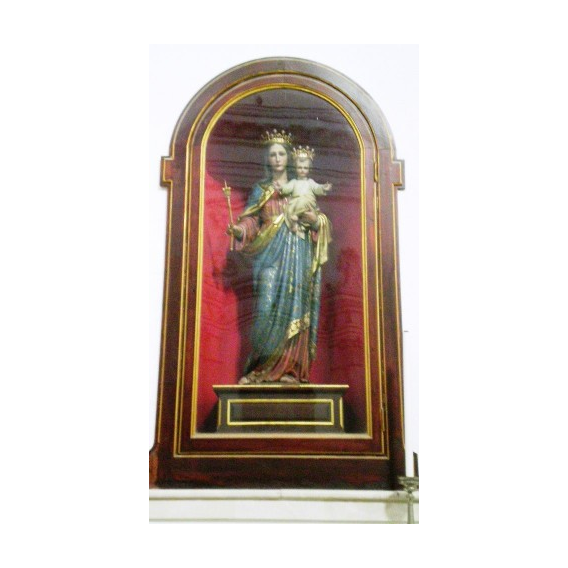

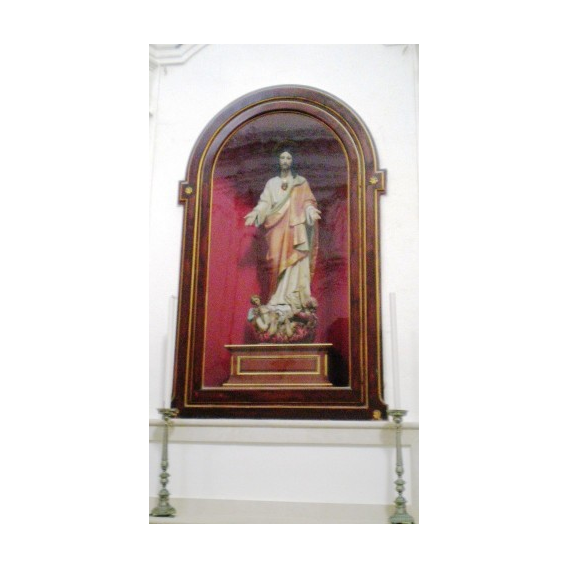

La navata unica accoglie quattro altari laterali mentre la volta fu decorata nel 1783 con modanature a stucco e affreschi, di cui quello centrale, opera di Marcello Vieri da Pisa, narra il Miracolo di S. Lucia con la raffigurazione di un bastimento carico di frumento mentre ai lati quattro medaglioni rappresentano scene sacre. L'altare maggiore sormontato da una cupola ospitava una pala d'al- tare con il Martirio di S. Lucia (1579) opera di Deodato Guinaccia. L'arco trionfale, con stucchi, angeli e teloni separa la navata dall'abside, mentre sul portale d'ingresso domina una grata lignea che serviva alle monache per le celebrazioni eucaristiche. Uno degli altari ospita dal 1929, grazie all'arcivescovo Carabelli, la statua di S. Sebastiano, compatrono della città aretusea e venerato dalla Fratellanza dei portuali di Siracusa'.

Il Monastero

Dal XV secolo si documenta a Siracusa la presenza delle monache di S. Lucia che scelsero successivamente di ospitare il simulacro della Santa patrona per ricordare la fine di una lunga carestia festeggiando con il voto delle colombe o quaglie'. Oggi, del grande e antico monastero rimane ben poco, fu rimaneggiato dopo il disastroso terremoto del 1693 e sono ancora visibili alcune parti, la parete muraria a conci squadrati di via S. Lucia alla Badia, il cantonale ad angolo con via delle Vergini e all'interno un'ampia sala che comunica con un corridoio luogo d'ascolto e d'incontro delle monache con i familiari. A differenza della chiesa quest'area è completamente disadorna, con finestre in alto e sguanci profondi, un'idea di semplicità in un monastero di grandi proprietà artistiche.

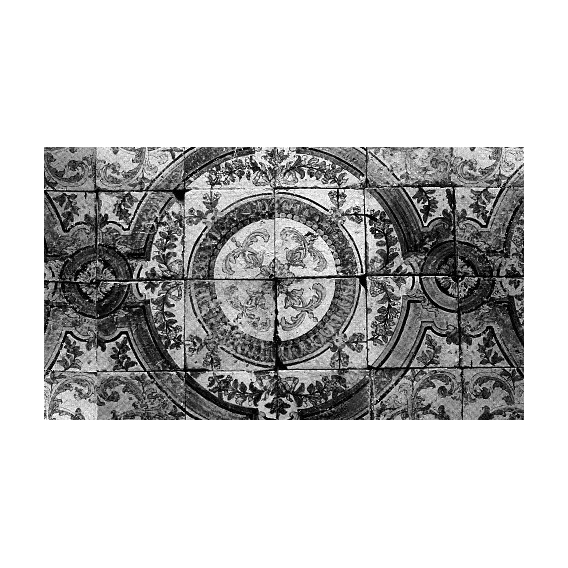

Il parlatorio

Di forma ovale ospita una serie di colonne doriche che sorreggono una pseudocupola con lacunari che decrescono in profondità. Il riferimento classico,: la copertura con lacunari e l'intonaco bianco suggeriscono un gusto neoclassico di fine Settecento. Inoltre, negli intercolonni si alternavano, le grate per le monache, la ruota per i doni e le due entrate, una per la chiesa e l'altra per il monastero. ' La pavimentazione originaria dipinta a mano, segue l'andamento curvilineo della sala e rappresentava al centro un pellicano, simbolo di pietà e carità verso il prossimo'".