la Sperduta

Siracua-la Sperduta quartiere degli artigiani

Siracusa la Sperduta

testi video filmato

vedi anche

vedi anche: in cima alla Sperduta, di Salvo Adorno

la Sperduta secondo Dario Scarfì

la Sperduta secondo Paolo Giansiracusa

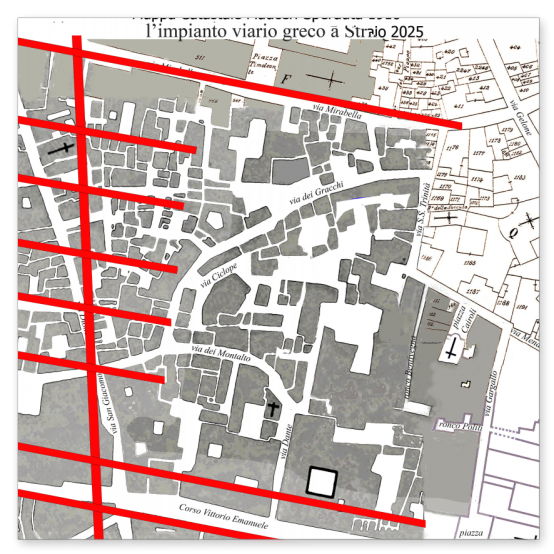

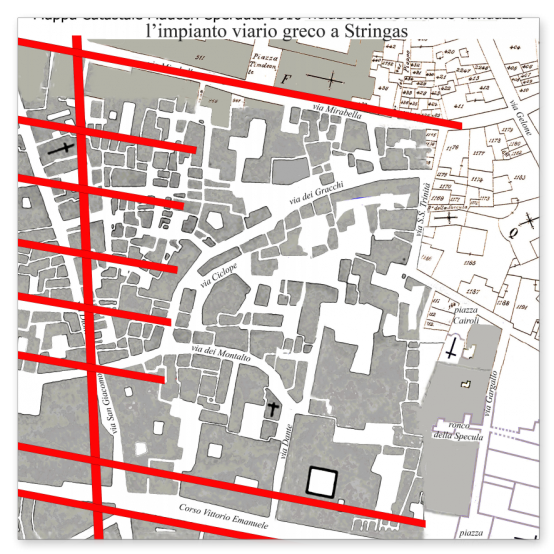

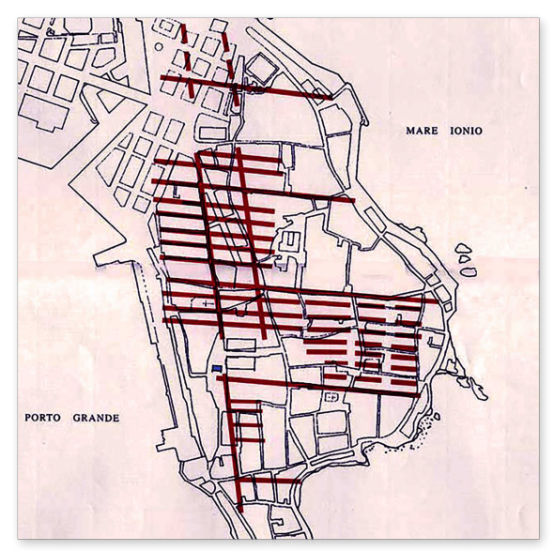

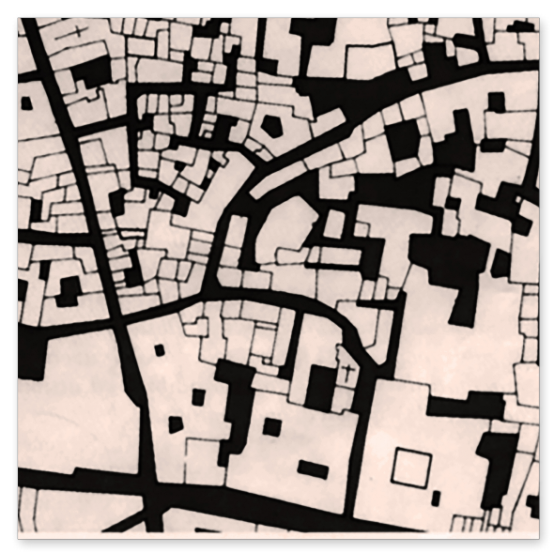

L’intensa antropizzazione arcaica, protostorica, greca e romana, dal III all’VIII secolo a.C. è stata confermata dagli scavi archeologici del 1977-78-80-96 e1998 e dai ritrovamenti di basamenti di antichi edifici e strade con diramazione diverse come risulta documentato dall’impianto viario a stringas elaborato dal soprintendente Giuseppe Voza.

Confermati dal rinvenimento delle fondamenta di un monumentale edificio di età romana o tardo ellenistica, definito dagli studiosi “grande recinto porticato” e, nel 2005, nel corso dei lavori di ripavimentazione di via dei Mergulense, in prosecuzione, venne rinvenuto un muro di contenimento di epoca greca e, successivamente, alcuni pozzi di età medievale, forse una fornace, con a fianco pietre a forma di crogiolo per colatura di metalli fusi.

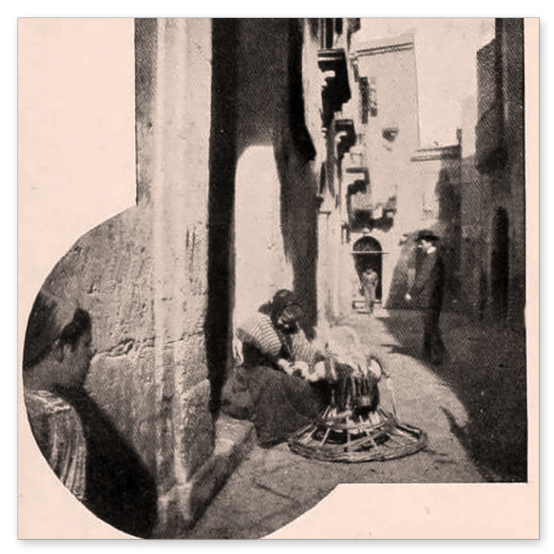

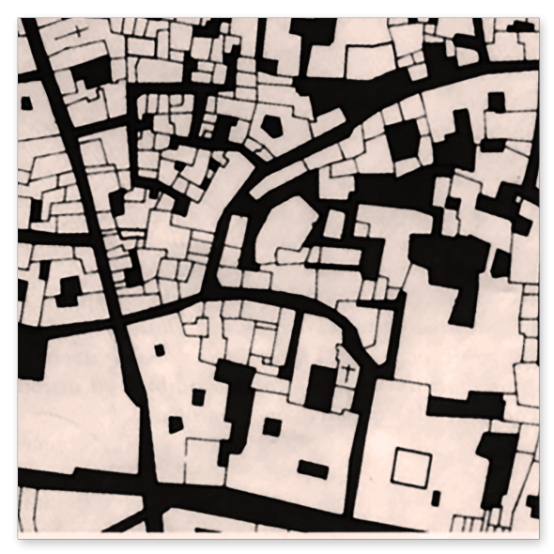

Nell’878, gli Arabi, dopo giorni di assedio, distrutta la flotta Bizantina, conquistarono, per fame la città e governarono Siracusa per circa 90 anni, trasformando la struttura urbana e l’impianto viario oggi evidente nei vicoli, ronchi, cortili e corti che costituivano un privilegiato luogo di incontro, quasi un prolungamento delle private abitazioni, e, come in tutto il quartiere, a piano terra, vi erano le botteghe commerciali e artigianali, le così dette “putie”, e sopra di esse, le abitazioni.

La funzione commerciale, artigianale e residenziale del quartiere con i caratteristici laboratori e “putie”, al piano terra, e abitazioni al piano superiore, venne ulteriormente potenziata da Normanni e Aragonesi.

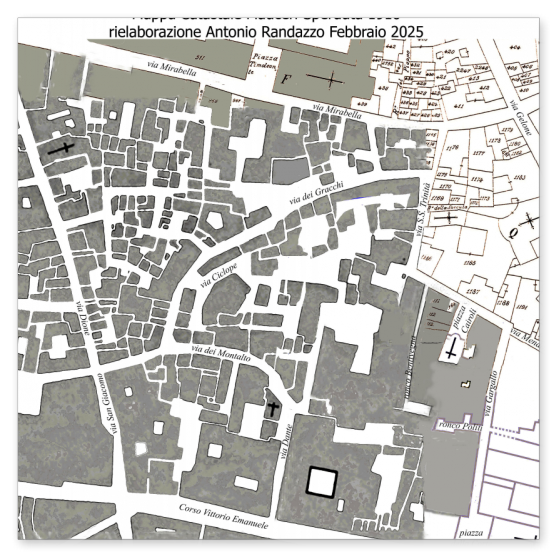

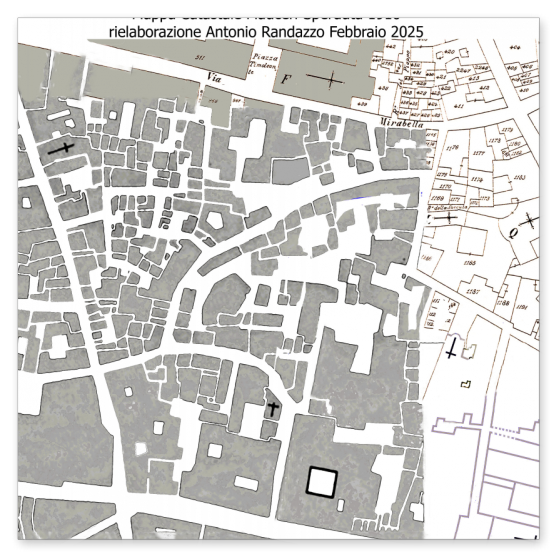

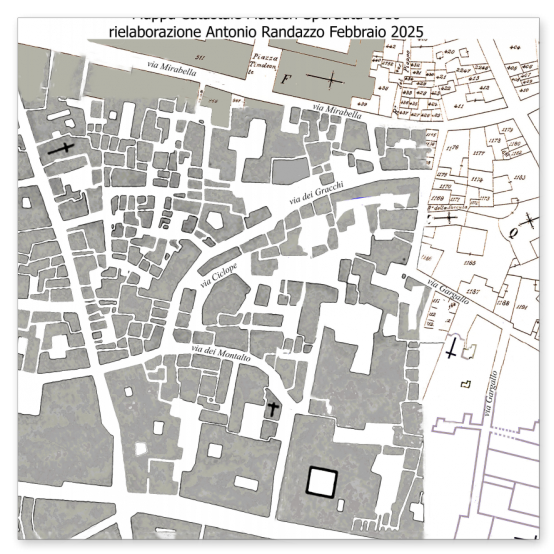

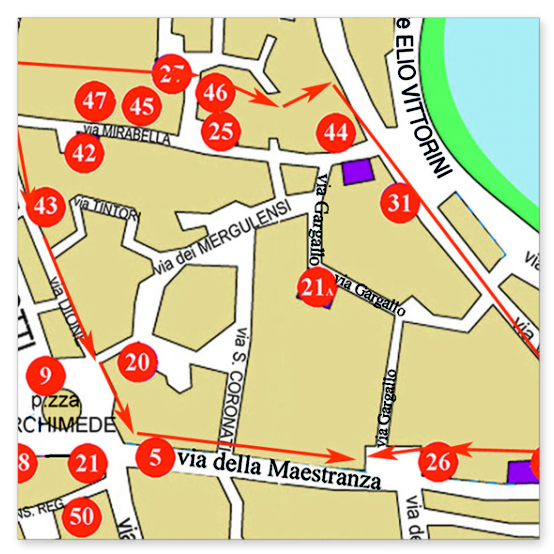

Di fatto, nel medioevo, il quartiere, quasi al centro di Ortigia, era formato da un poligono irregolare, accessibile da Via della Maestranza percorrendo via Dante, oggi via dei Santi Coronati, da via San Giacomo, oggi piazza Archimede, attraverso via dei Montalto che si immetteva in via dei Gracchi, oggi via dei Mergulense, da via della Santissima Trinità, oggi via Gargallo, e da via Dione e via dei Tintori.

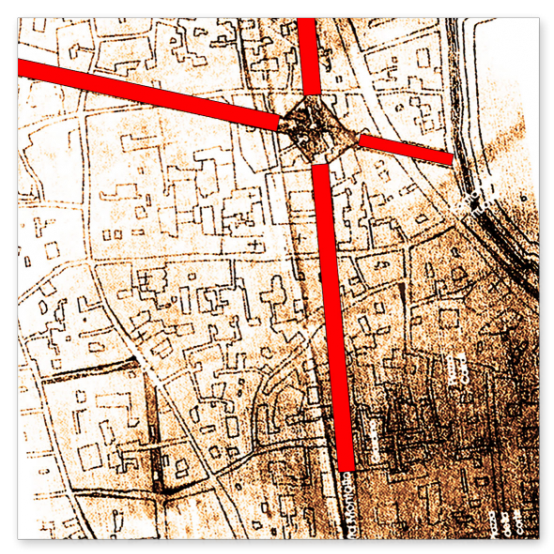

Un unicum viario, contraddistinto da palazzi di pregio frammisti, senza pregiudizi, ad abitazioni di minore cubatura e di scarsa importanza, ma sempre funzionali e adatti ad un vivere decoroso, come risulta da un disegno elaborato, nel XVIII secolo, da Cesare Gaetani, dal quale si evince l’esistenza di palazzi di pregio e casette.

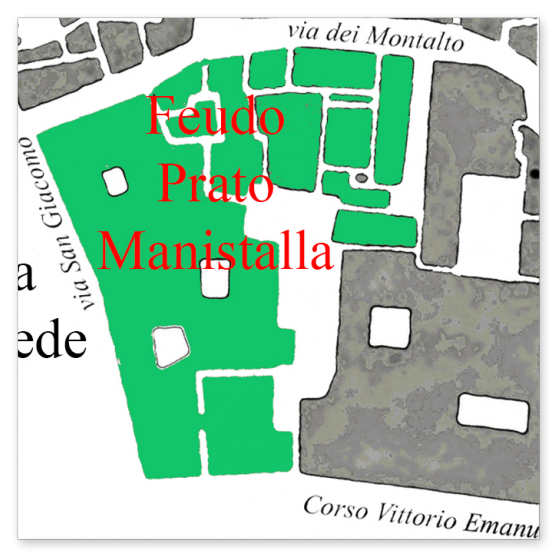

In antichi documenti risulta che parte dei terreni del quartiere medievale Sperduta, erano utilizzati per allevare cavalli, località chiamata MANISTALLI e dal volgo Spirduta.

Il feudo Prato, con orto e case chiamate Manistalla, in territorio di Siracusa, proprietà del catalano Bernardo Rubeo, il 29.3.1365 venne acquistato dal siracusano Filippo Montalto per 250 fiorini.

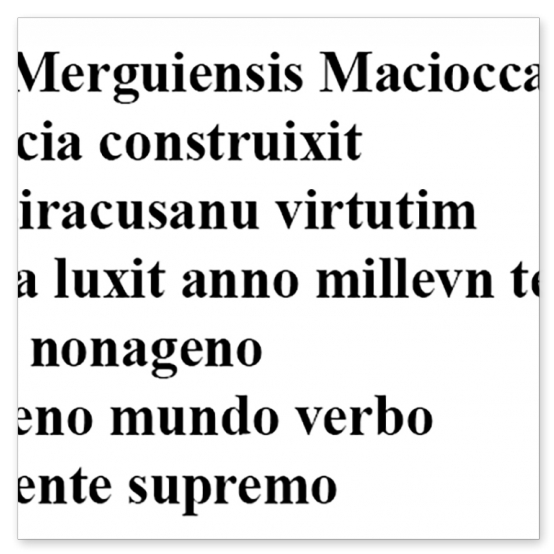

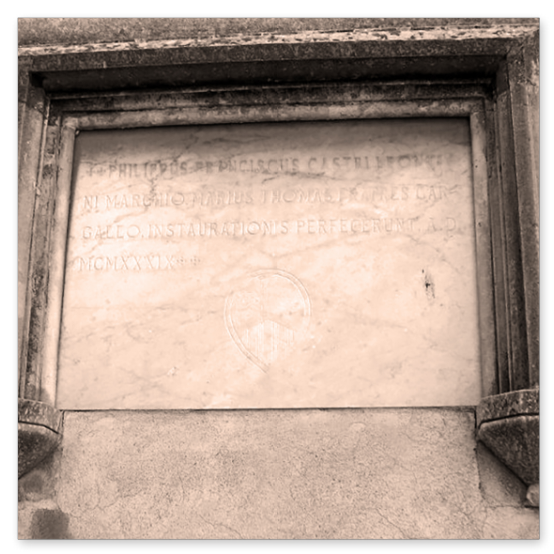

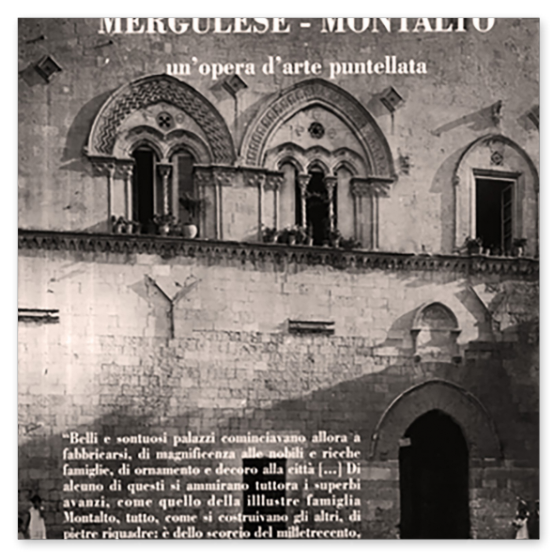

Nel 1365, la regina Costanza d’Aragona, concesse i terreni al barone Filippo Montalto, il quale, nel 1397, edificò il palazzo conosciuto come Montalto Mergulense Maciotta, come risulta dal testo in lingua latina inciso all’interno dell’edicola in stile gotico, posta sul prospetto, sopra il portale di ingresso: hee Merguiensis Maciocca palacia construixit cui siracusanu virtutim copia luxit anno millevn tereen teno nonageno septeno mundo verbo veniente supremo, la quale tradotta da Maria Lucia Riccioli così recita: Costruì questi palazzi Maciotta Mergulense siracusano cui risplendette abbondanza di virtù nell'anno millesimo trecentesimo novantesimo settimo dell'Incarnazione (dalla venuta al mondo del Verbo Supremo.

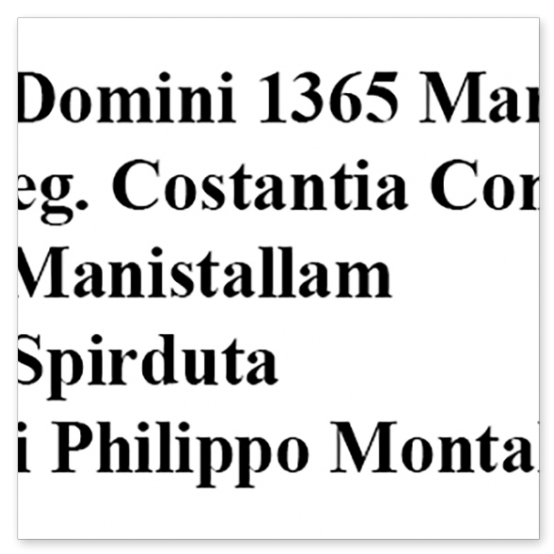

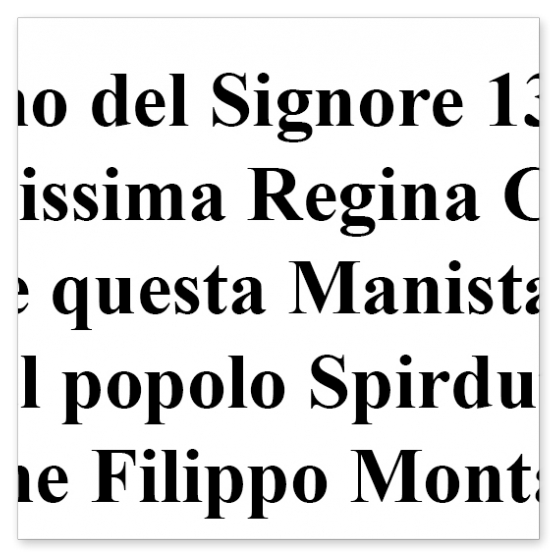

Confermata in una cartella in calcare, conservata nel secondo cortile del museo Regionale di Palazzo Bellomo, fatta realizzare da Filippo Montalto è incisa, in lingua latina: Anno Domini 1365 Martii 29 Ser. Reg. Costantia Concessit Hanc Manistallam vulgo Spirduta Baroni Philippo Montalto.

Così tradotta: Nell'anno del Signore 1365 la Serenissima Regina Costanza concesse questa Manistalla detta dal popolo Spirduta al Barone Filippo Montalto.

Il nobile Filippo Montalto, il 28.2.1377, sposò di Simona Mulotta, dalla quale ebbe il figlio Turgisio che ricevette in dono il tenimento Prato, le terre dette Joseph in contrada Mulotta e l’orto Manistalla (Asp, Pergamene varie, 173).

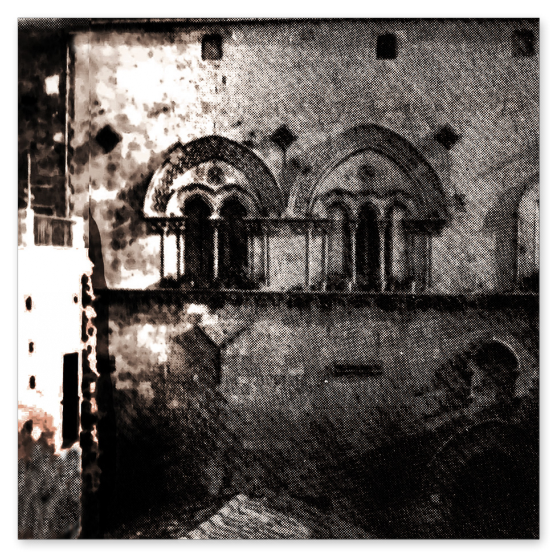

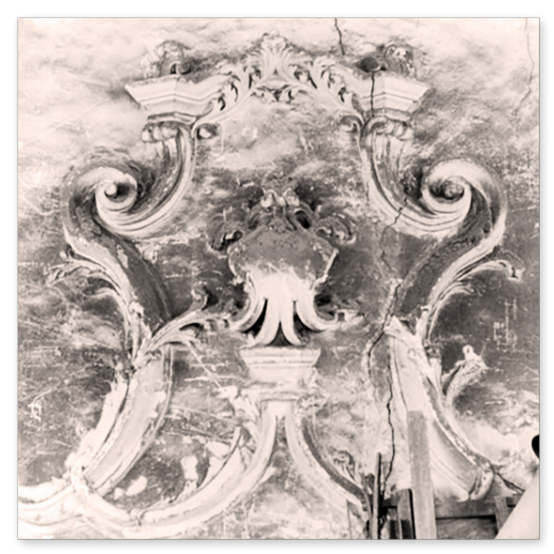

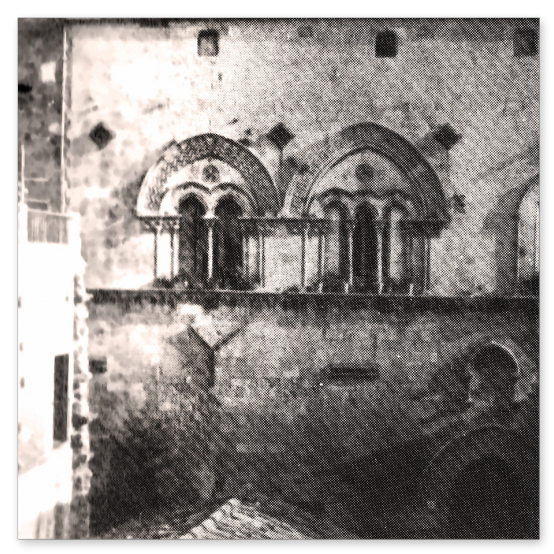

Nel 1693, il disastroso terremoto, danneggiò in parte, la scalinata, la loggia dove sono visibili rifacimenti successivi e parte della maestosa facciata, che conserva i paramenti e la struttura originaria.

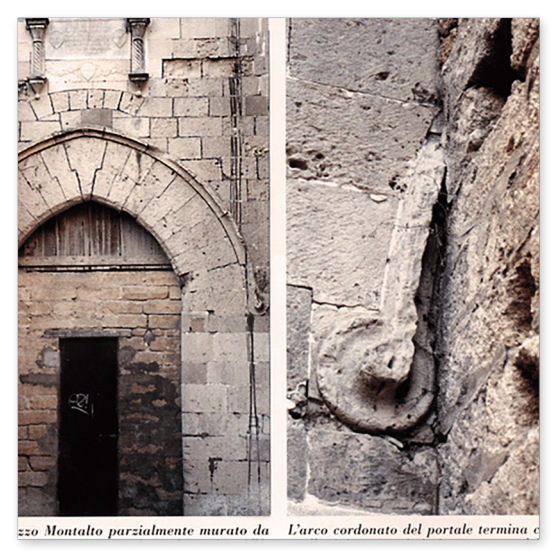

L’unico ingresso è contraddistinto da un portale ad arco Gotico cordonato, finemente arricchito da due giragli alla base.

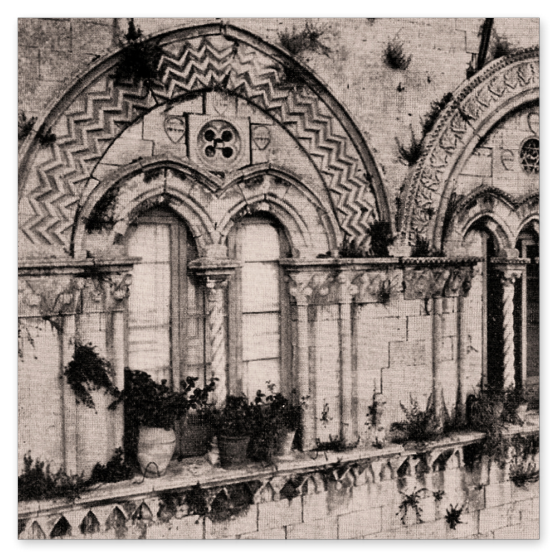

Il piano nobile, presenta, a sinistra, una finestra bifora, sulla quale c’è un piccolo rosone quadrilobo, “quadrifoglio” a traforo, richiamo alla cultura Araba, al centro, una trifora, con un rosone all’interno del quale c’è l’ebraica stella di Davide a sei punte e, a destra, una monofora, certamente modificata, sulla quale c’è un rosone a forma di croce cristiana sormontata da un leone.

Simbolismo che forse voleva essere un invito alla totale convivenza, senza preconcetti religiosi, finalizzata all'integrazione totale di tutto il popolo siracusano.

Secondo Serafino Privitera, confermato dal canonico Nunzio Agnello, durante l’epidemia di Colera, il palazzo fu sede di un ospedale provvisorio e nel 1854 vennero ospitate le “Figlie della Carità” accolte dall’Arcivescovo Angelo Robino.

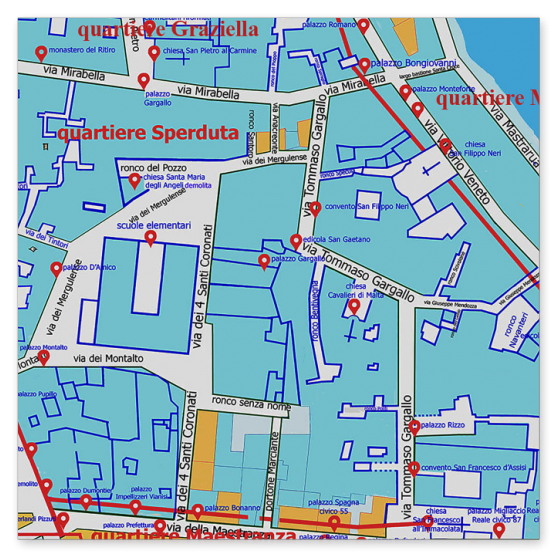

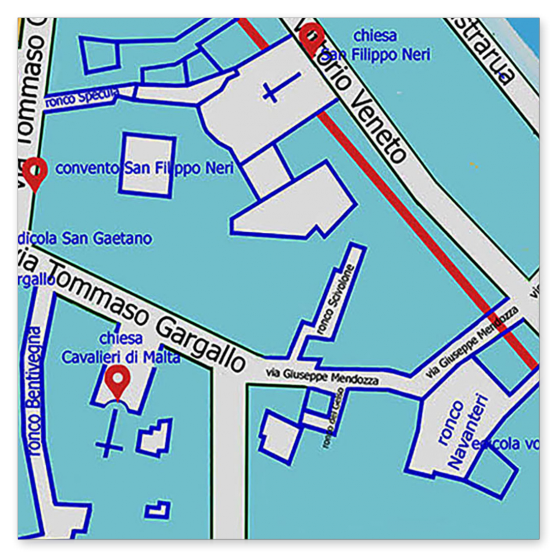

La Sperduta, Spidduta, per i siracusani, tradizionalmente, il quartiere degli artigiani, secondo gli storici, confinava a sud con la via della Maestranza, ad ovest con via Dione, a nord con il quartiere Graziella e ad est con la Mastrarua, anche se Ortigia non era divisa in veri e propri quartieri come unità amministrativamente separati con confini ben definiti e gli stilemi tramandati erano finalizzati a determinare tipologia di popolazione, mestieri e impianti viari di origine diversa.

L’assetto viario, nonostante le tante modifiche e sventramenti, conserva ancora, in gran parte, la tipologia di epoca Araba nella via dei Tintori, a Tinturia, per i siracusani, ronco Bentivegna, u Cuttigghiuu criveddu, Ronco Politi, via Mendoza, “o Ceusu” e altri vicoli e vicoletti in via Mirabella e dintorni.

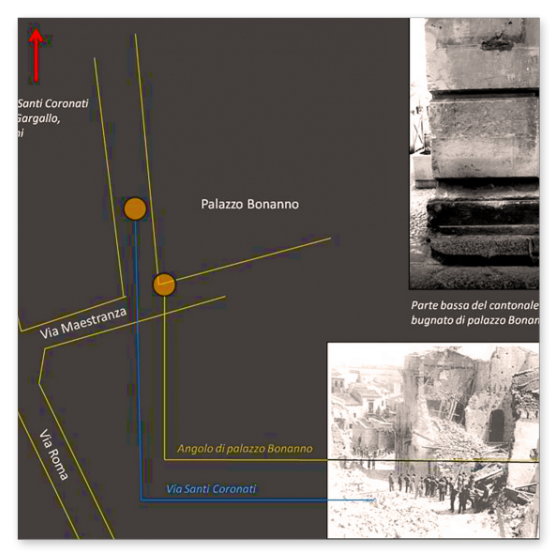

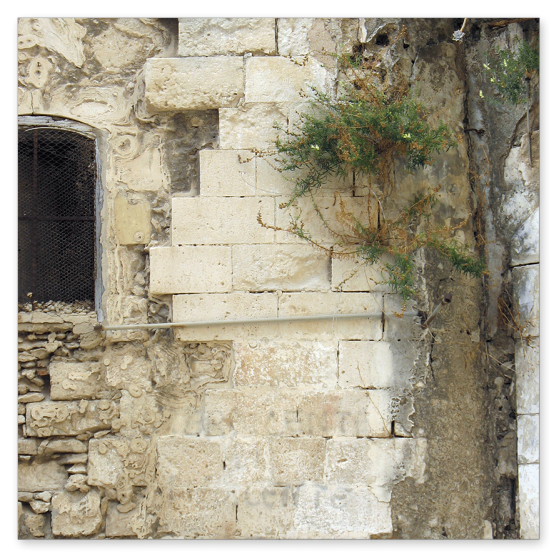

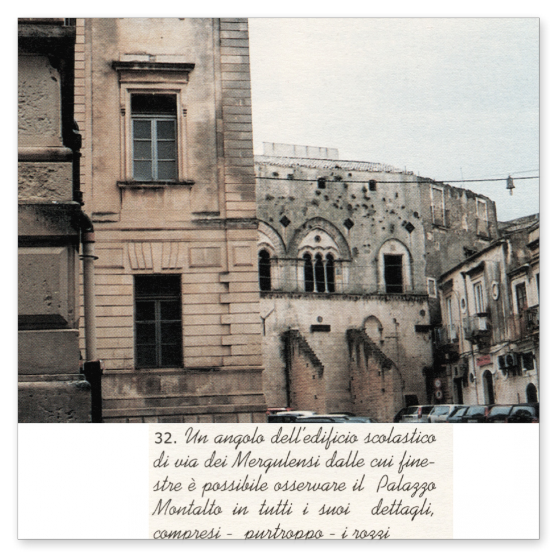

Nel corso dei “favolosi” anni 20, con la modernità imposta dal regime il quartiere venne sventrato da sud, via della Maestranza, con l’allargamento dell’ex via Dante, oggi via dei 4 Santi Coronati, e l’abbattimento di palazzi di pregio e casupole di via Ciclope, vicoli, corti e vicoletti, al posto dei quali venne edificato nel 1928, ed inaugurato l'anno successivo. l’edificio scolastico, oggi scuole elementari Mazzini.

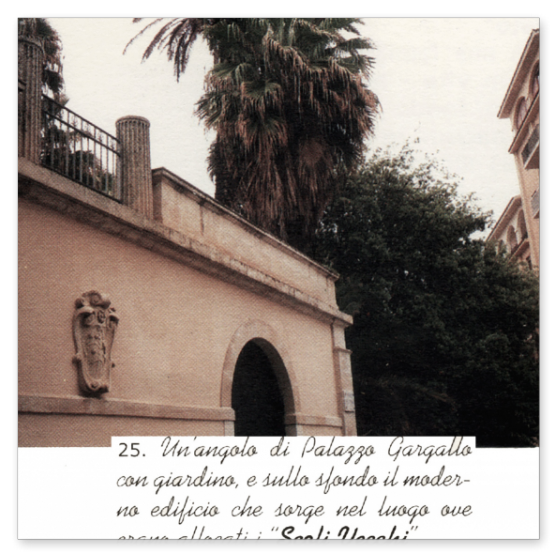

Il progetto, redatto da Luigi Mauceri, leggibile nella mappa catastale del 1910, per fortuna realizzato solo in parte, prevedeva il prolungamento della via dei 4 Santi Coronati con conseguente demolizione di palazzo Gargallo e lo sventramento di parte delle vie San Pietro e Resalibera, per realizzare un collegamento diretto con la Graziella, piano Lettighieri e ponte umbertino.

La via dei Tintori, così chiamata per l’attività di Ebrei Tintori, di cotone, lana e panno, ancora oggi è uno straordinario aggregato di stradine, vicoli, ronchi, cortili e piccoli slarghi risalenti alla dominazione araba durata dall’ 878 al 1038 d.C. con un tortuoso percorso che inizia da via Dione e prosegue, tra vicoli corti, scale esterne per i piani superiori di alcuni edifici e case spesso, formate da una sola stanza con annessi e precari servizi, giunge in via dei Gracchi, attuale via dei Mergulense.

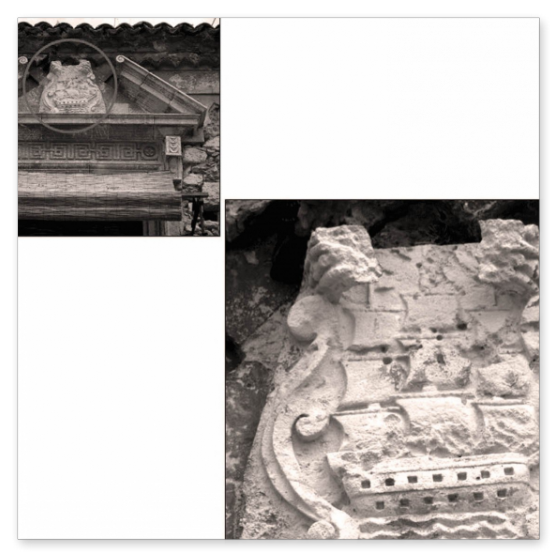

Di particolare pregio, il palazzo al civico 11 che conserva sulla facciata i paramenti originali dell’architettura gotica trecentesca contraddistinti dal portale di ingresso, sul quale svetta un cartiglio a basso rilievo, poco leggibile, quasi certamente rappresentativo dell’Arcangelo Michele, e dal quale, tramite un androne, si accede ad una vasta corte, anch’essa ricca di rimanenze medievali, confinante con la limitrofa chiesa di San Cristoforo di via Dione.

In via dei Mergulense, civico numero 21, angolo via dei Tintori, palazzo D'Amico, edificio seicentesco di civile abitazione, elegante costruzione di scuola vermexiana, che presenta elementi di carattere religioso come il medaglione con raffigurazioni della vita di Cristo in pietra scolpita sul portale e, sul tetto, una croce in posizione arretrata. L’edificio, forse, appartenne ad una famiglia gentilizia particolarmente devota, o ad un religioso d'alto rango o ancora poteva sede di una congregazione religiosa.

Gli edifici religiosi erano diversi: la chiesa dei quattro Santi Coronati, edificata nel 1515, secondo la tradizione dedicata ai Santi, Secondo, Carpoforo, Vittorino e Severiano, sconsacrata nel 1920, venne usata dai confratelli, muratori e scalpellini, per adunanze e cerimonie fino a quando venne bombardata e distrutta nel 1943 della quale rimangono solo parte del portale e pochi conci in pietra e, sulla porticina laterale, scolpiti a rilievo sull’architrave un compasso, un martello e una squadra, simboli della confraternita dei muratori e scalpellini.

Serafino Privitera tramanda che nella chiesa era conservato un quadro con la rappresentazione del martirio dei Santi Coranati dal Capodieci attribuito al Caravaggio.

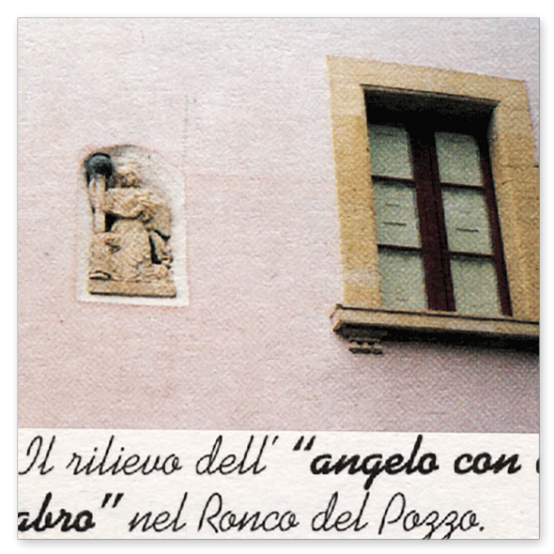

La chiesa della Madonna degli Angeli, edificata nel 1615 trasformando un magazzino concesso dal Barone Don Giuseppe Montalto di Milocca, poi demolita, era nel ronco Del Pozzo, in via dei Mergulense, della quale rimangono, sulla parete, rimanenze trecentesche e un angelo che regge un candelabro.

La chiesa della S.S. Trinità, si trovava in via della Santissima Trinità, oggi via Gargallo.

Nel 1930, demolita la Sacrestia, venne utilizzata come scuola elementare e fu realizzato Ronco della Specula e il cortile servì per ampliare i locali del Liceo-Ginnasio Gargallo, già Convento di San Filippo Neri.

Un rigoglioso Giardino di aranci e di limoni, con palmizi, qualche ficus ed aiuole fiorite, fino agli anni 50 era sul retro di palazzo Bonanno distrutto e trasformato in cinema all’aperto dal commendatore Verga, poi Cine teatro, e infine acquistato dall’Ente Provincia di Siracusa il quale sperperò inutilmente ingenti somme di denaro pubblico.