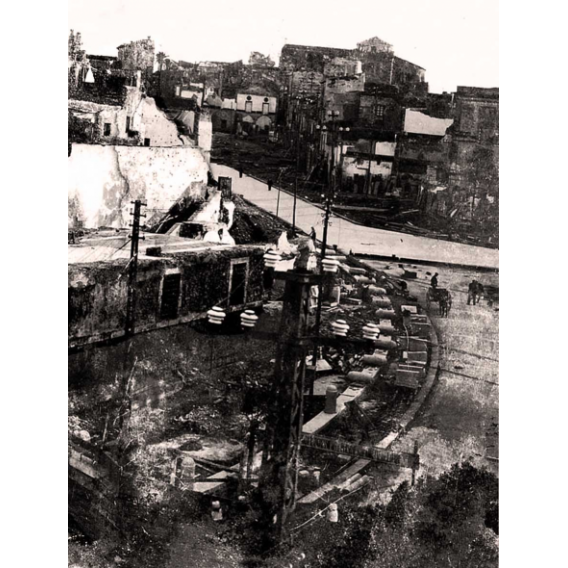

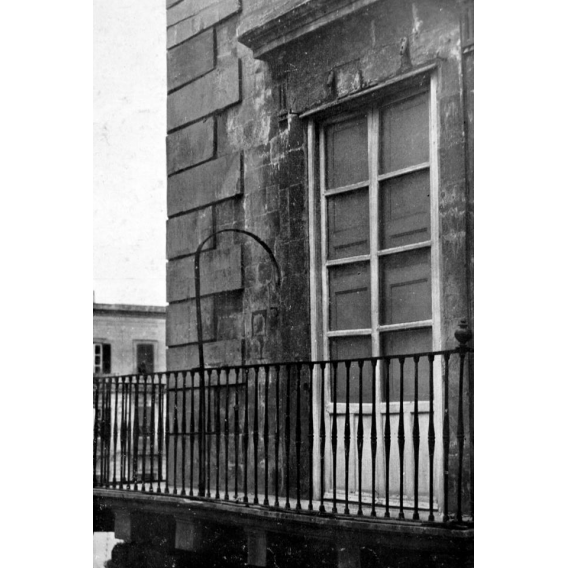

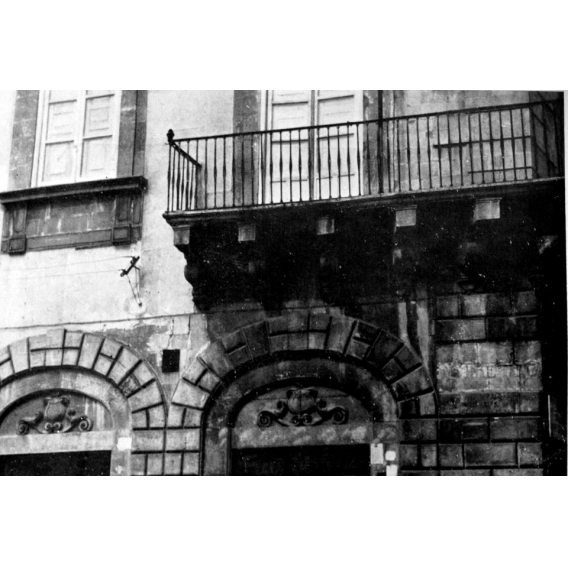

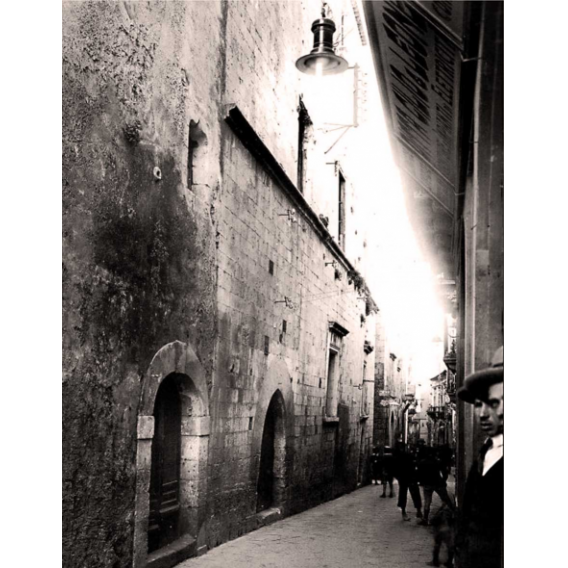

Siracusa-Ortigia- quartiere Bottai

Siracusa-Ortigia-quartiere Bottai

Siracusa testi filmato i Bottai

Siracusa quartiere Bottai.

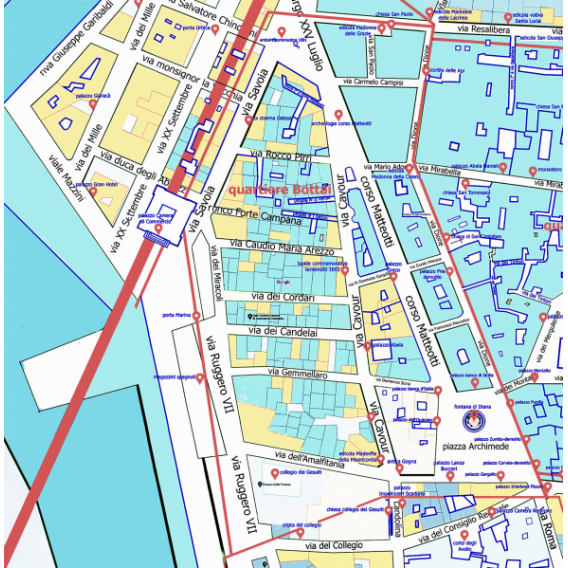

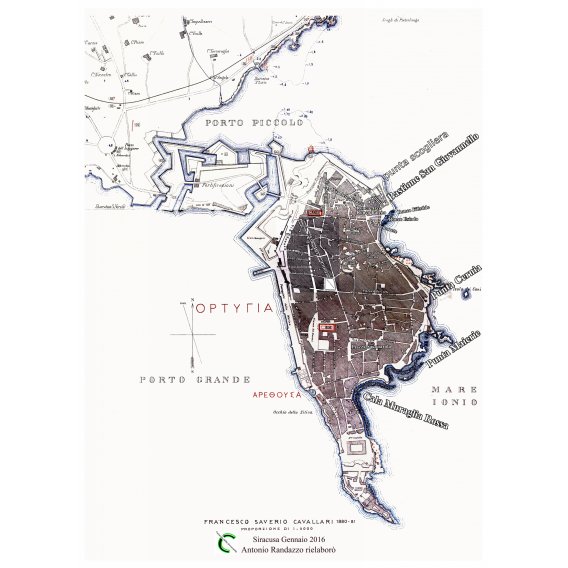

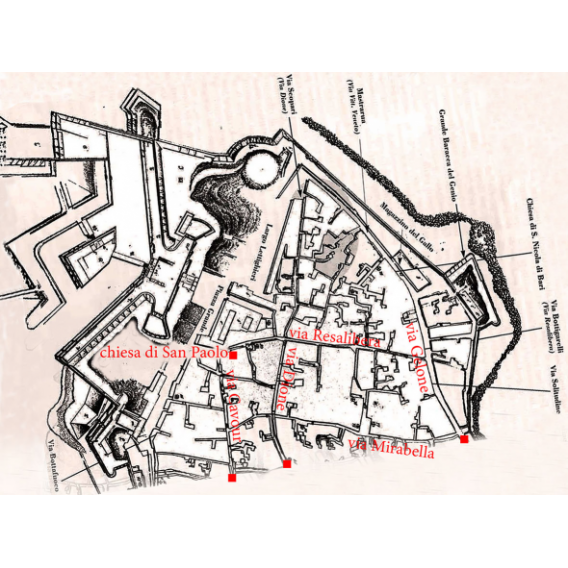

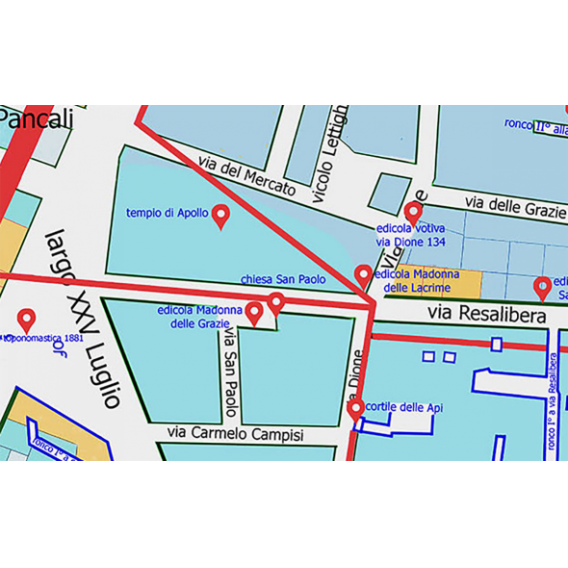

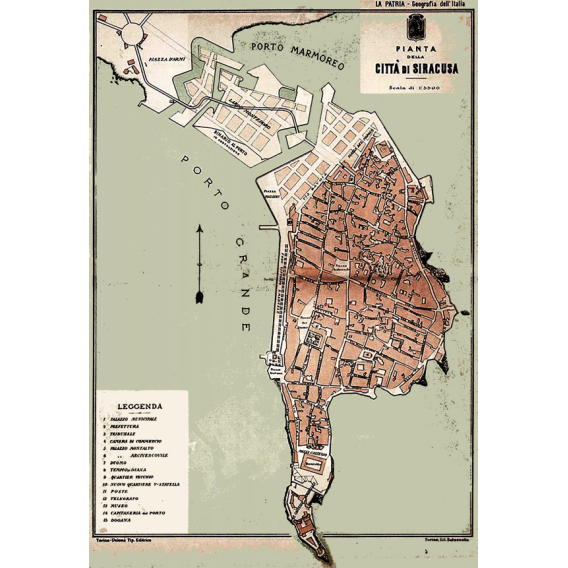

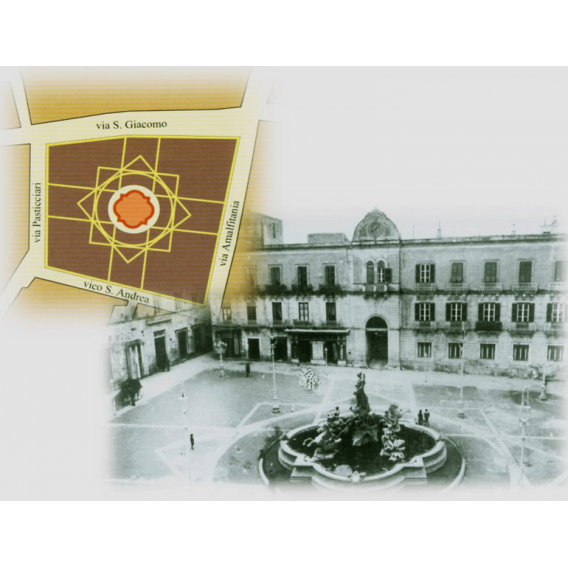

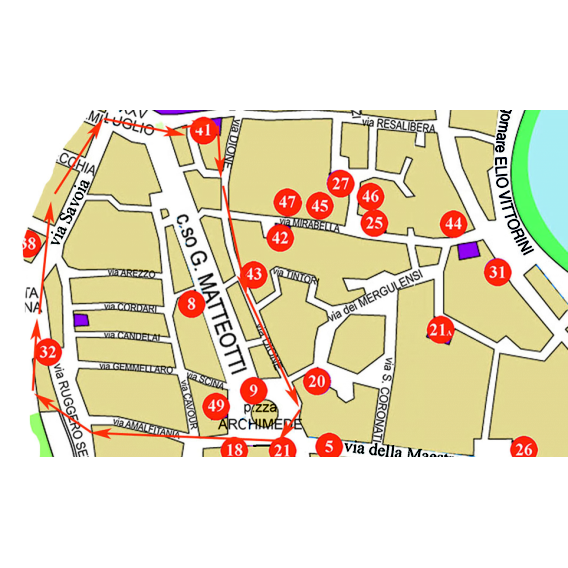

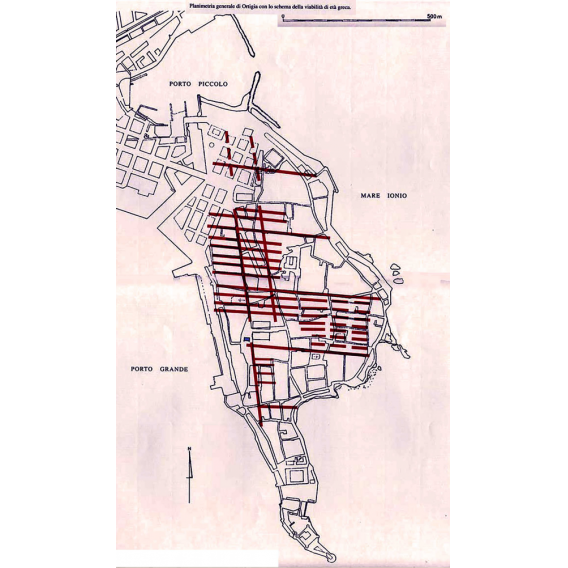

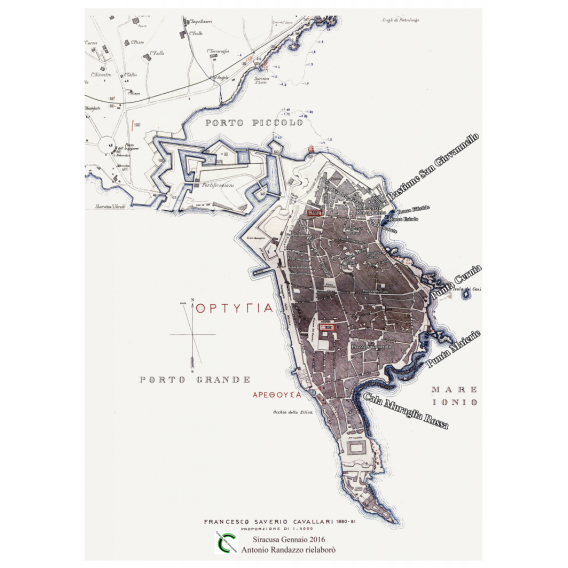

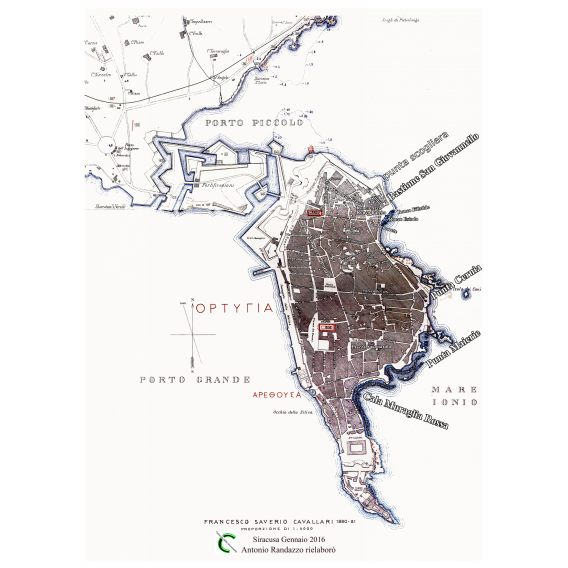

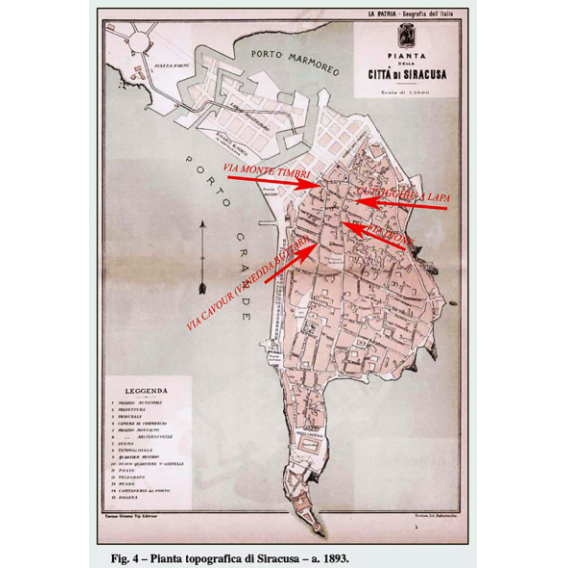

La zona compresa tra via Dione, ad est, antico decumano, ad ovest via Savoia, a nord largo XXV luglio e a sud piazza Archimede e via Amalfitania è forse, quella che meglio conserva l’antico tracciato viario greco a Stringas.

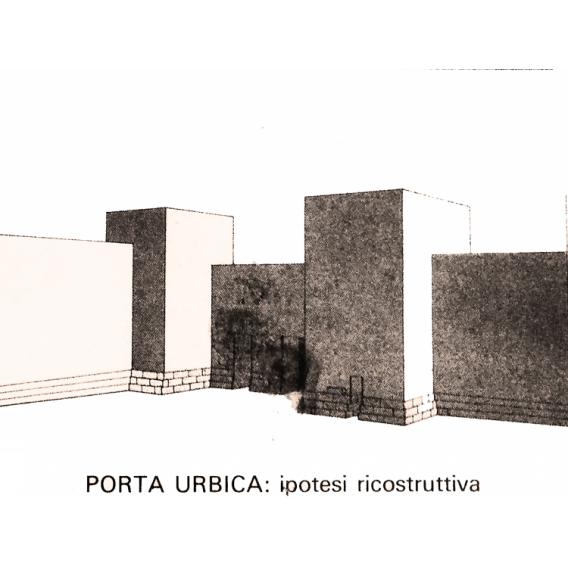

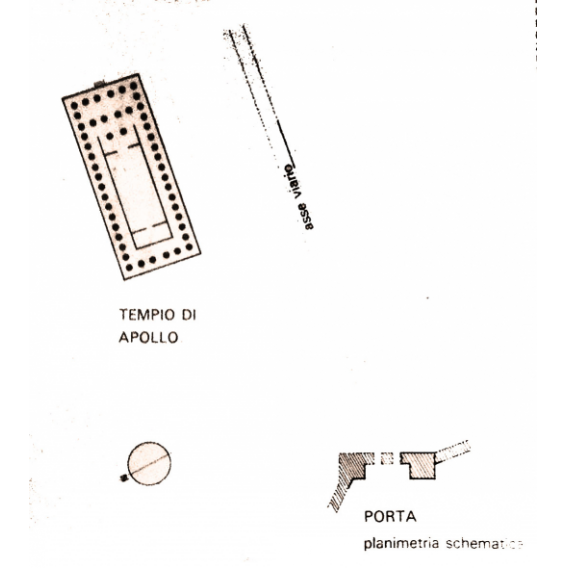

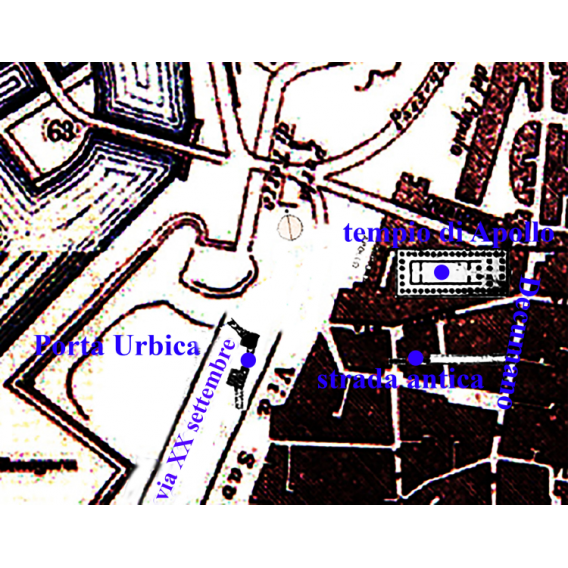

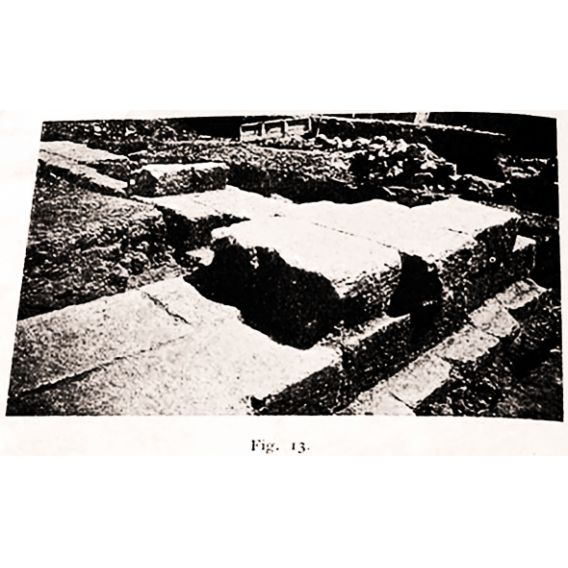

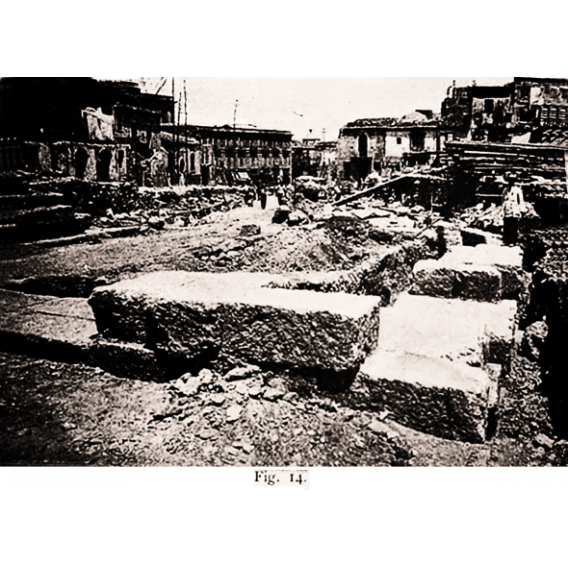

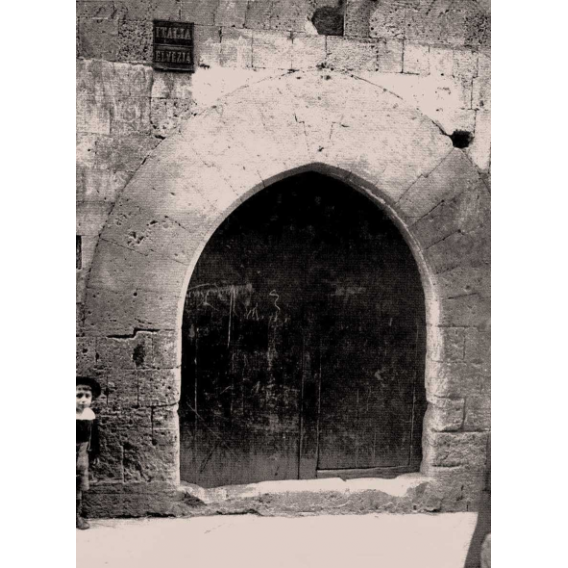

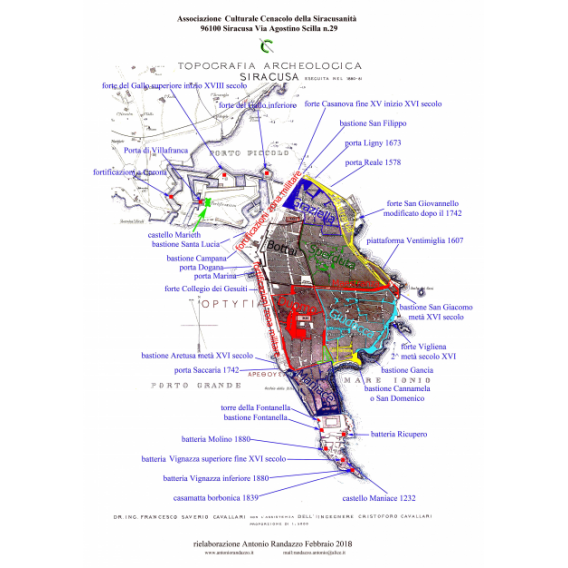

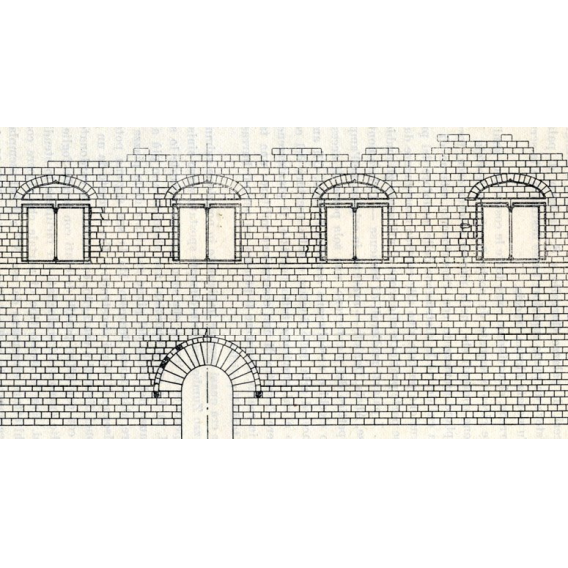

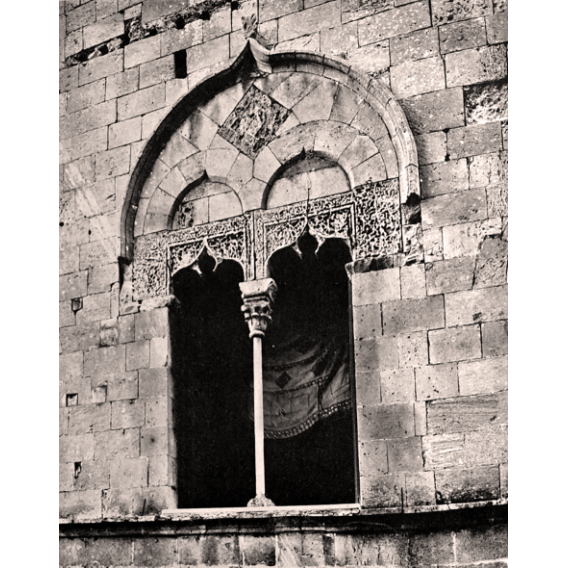

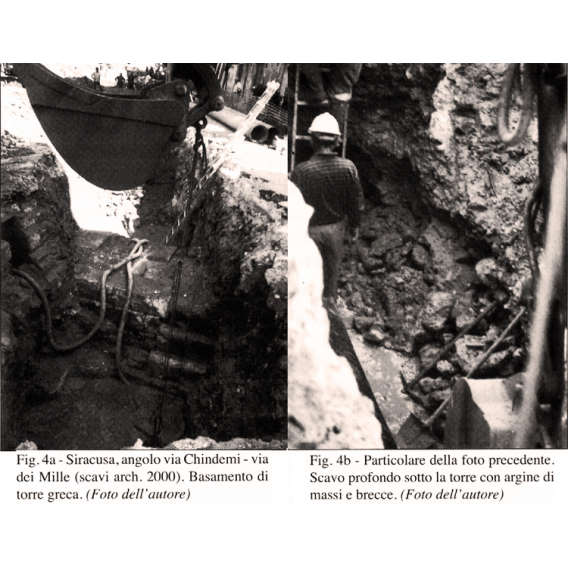

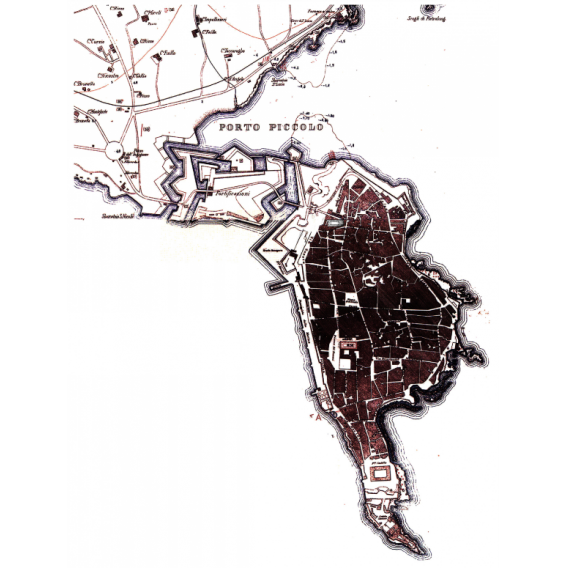

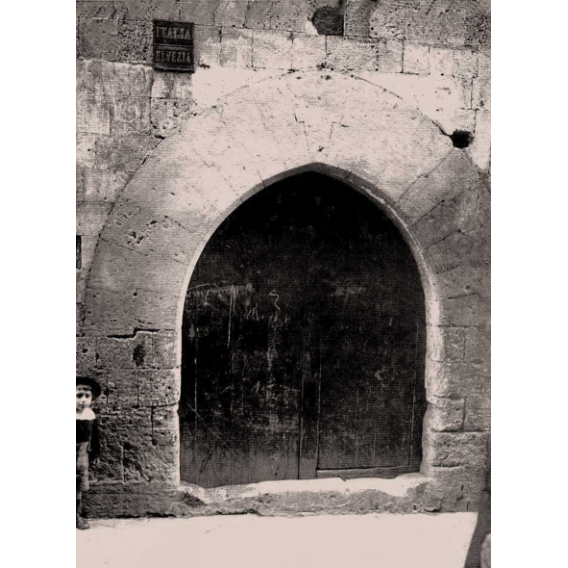

Sin dalle origini greche era intensamente urbanizzata e fortificata come confermato dai massicci basamenti delle mura, torri e la porta Urbica, secondo gli archeologi, caratterizzata da un portale ad arco inquadrata da possenti torrioni di difesa, ritrovata i via XX settembre, dalla quale partivano le strade di collegamento con il vicino tempio di Apollo e l’acropoli nella zona sacra oggi piazza Duomo.

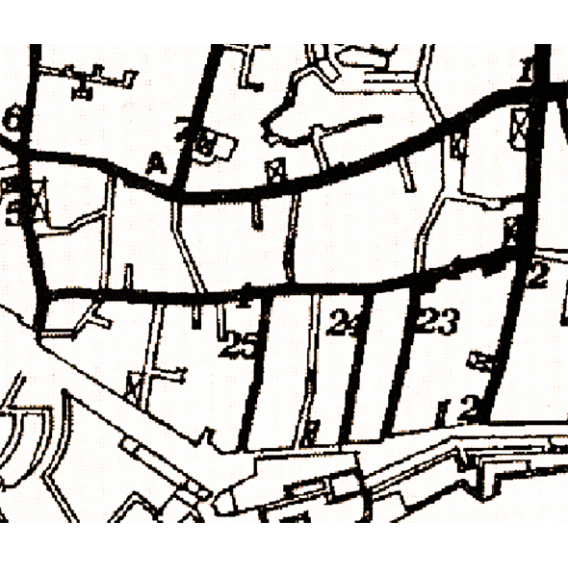

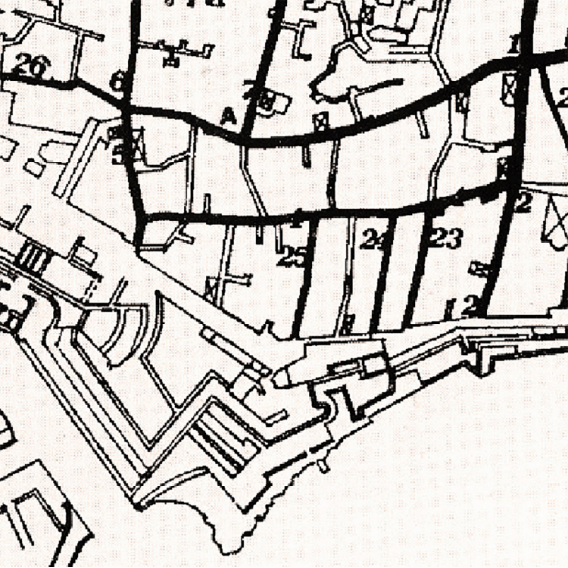

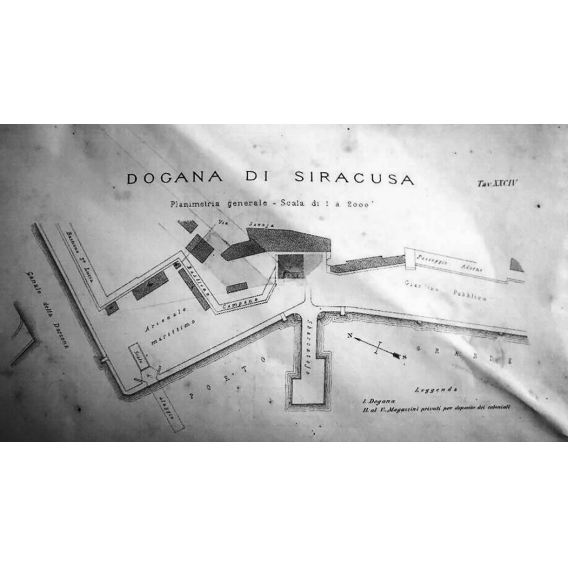

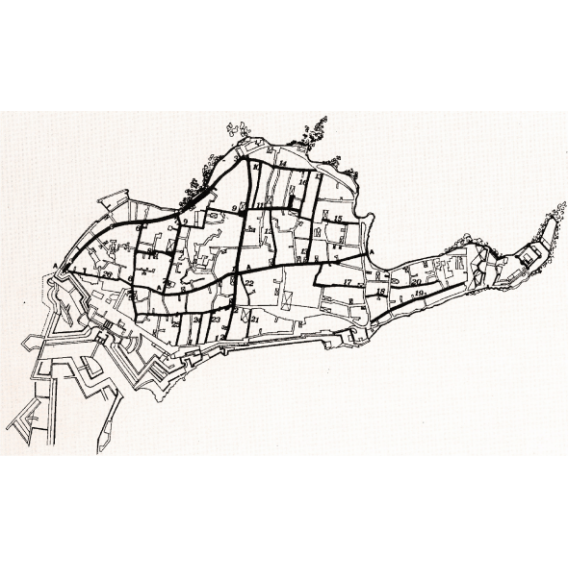

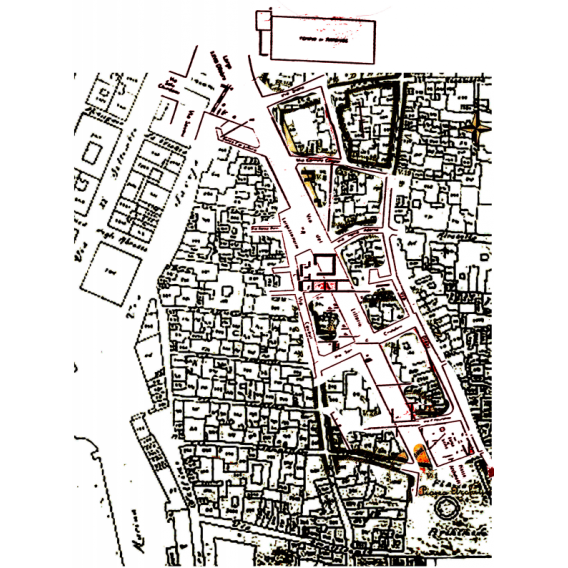

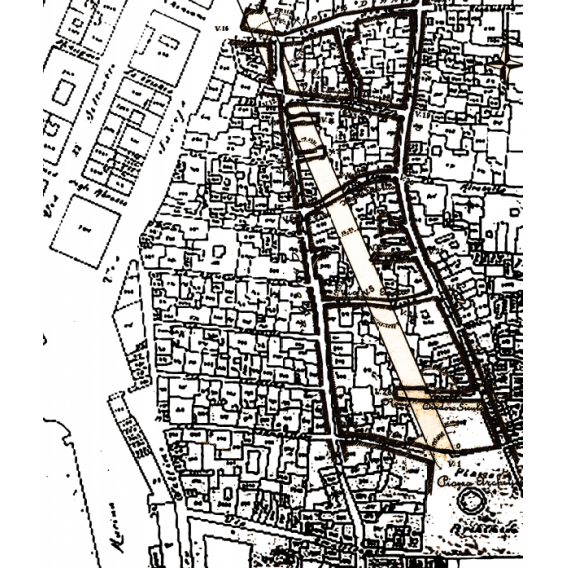

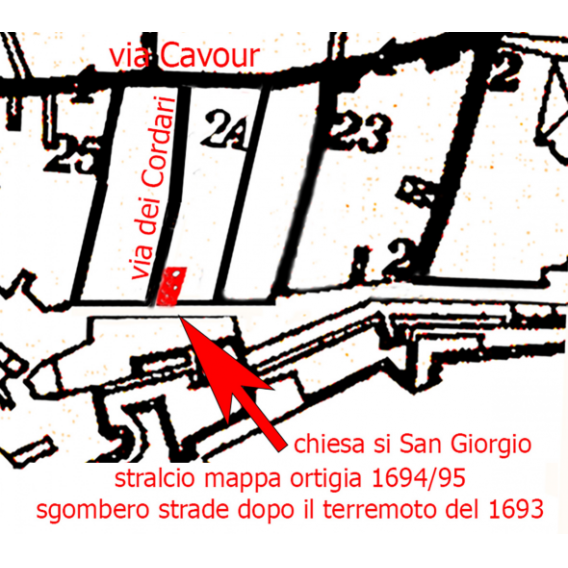

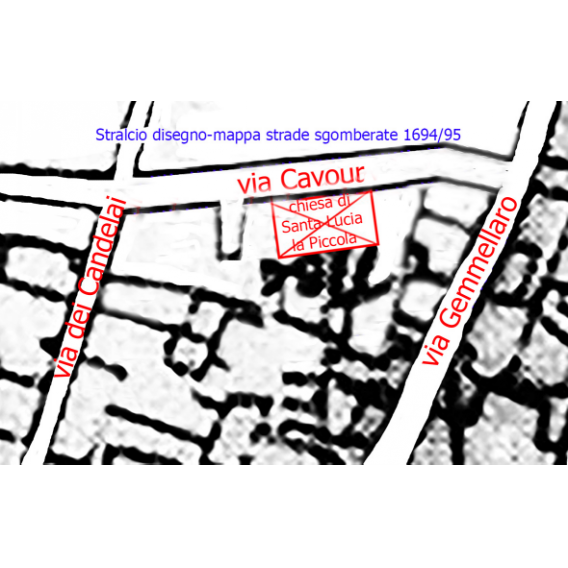

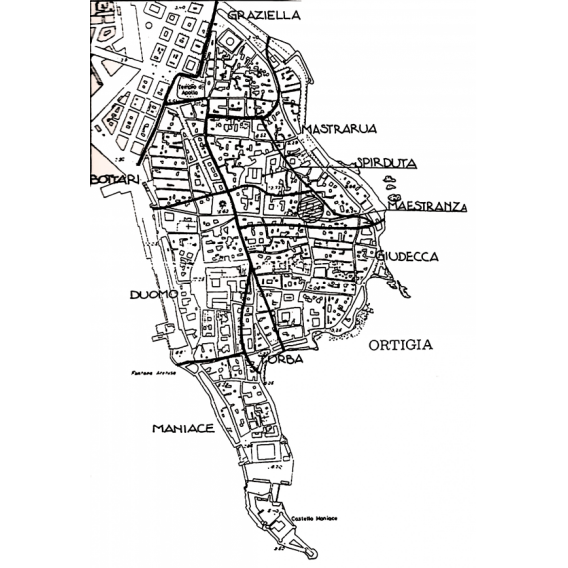

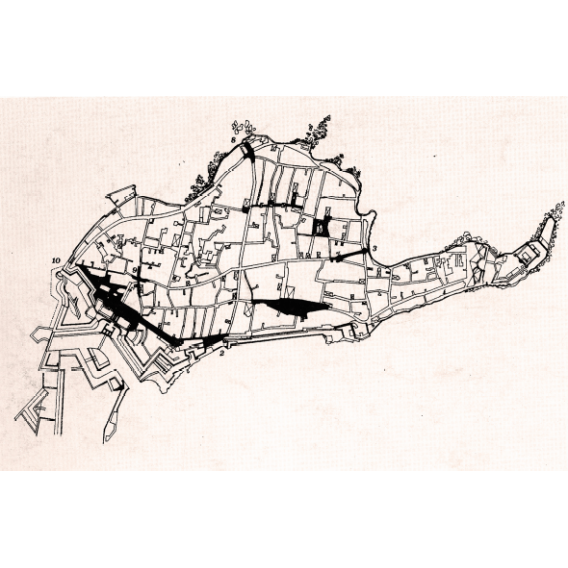

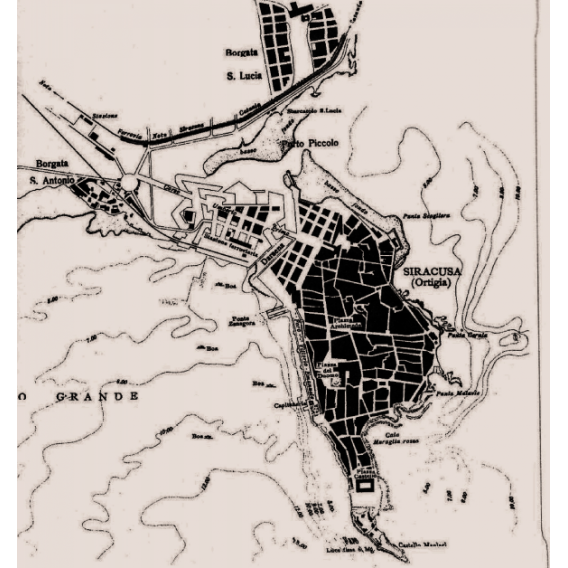

Come il resto dell’isola, l’impianto viario del quartiere fu modificato e semidistrutto dai disastrosi terremoti degli anni 1100-1168-1351-1542 e 1693 come evidenziato nella mappa disegnata nel post terremoto, 1694/95.

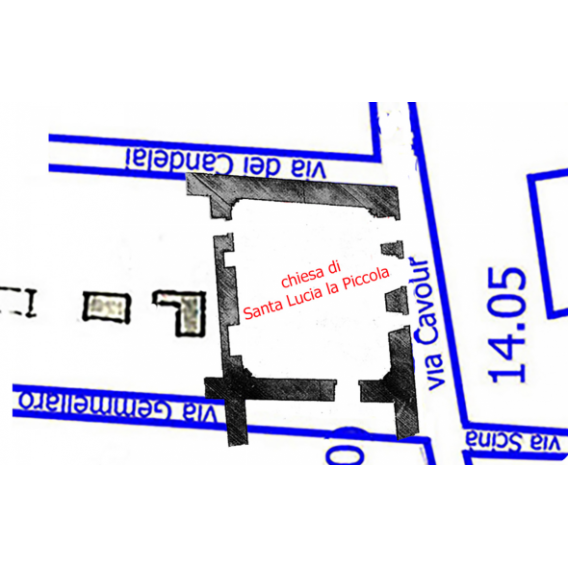

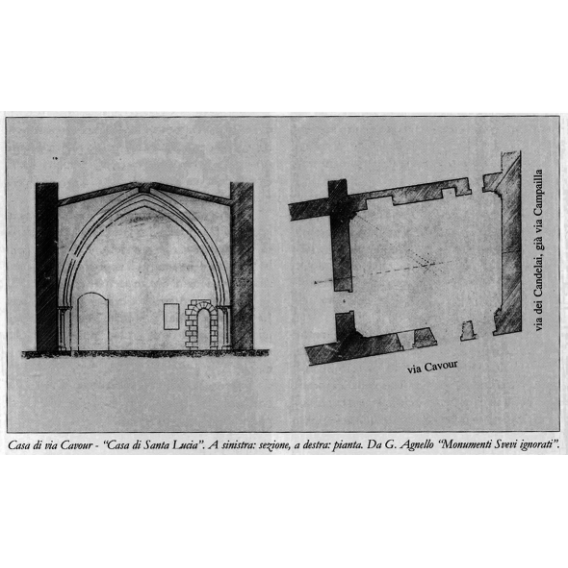

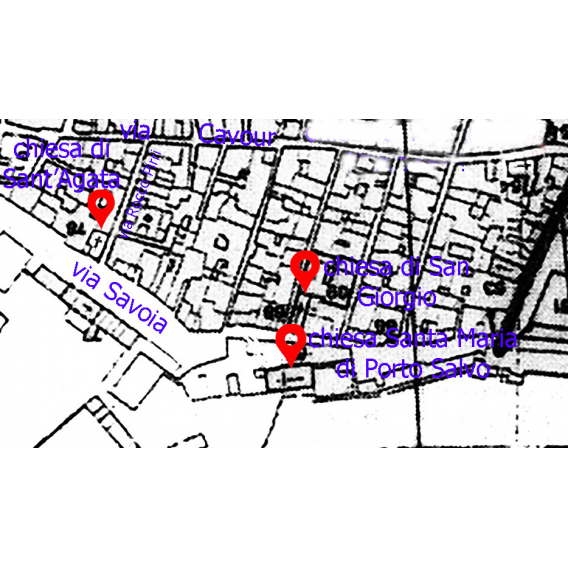

Nel corso dei secoli diversi edifici religiosi vennero demoliti o modificati come la chiesa di Santa Lucia la Piccola costruita nel 1427 che si trovava in via Cavour ai numeri civici 13 e 15;

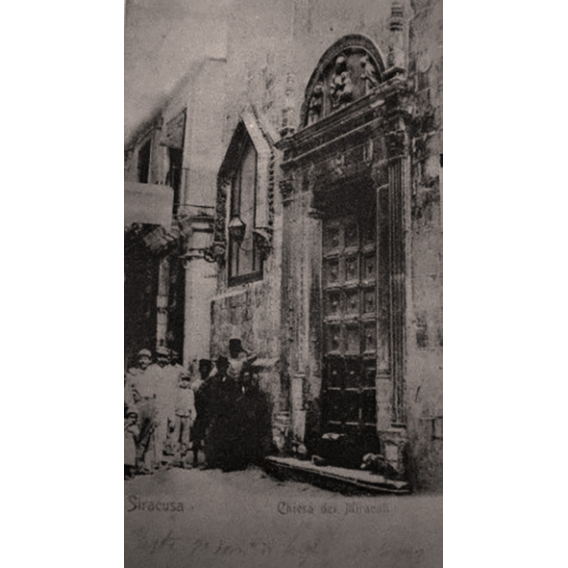

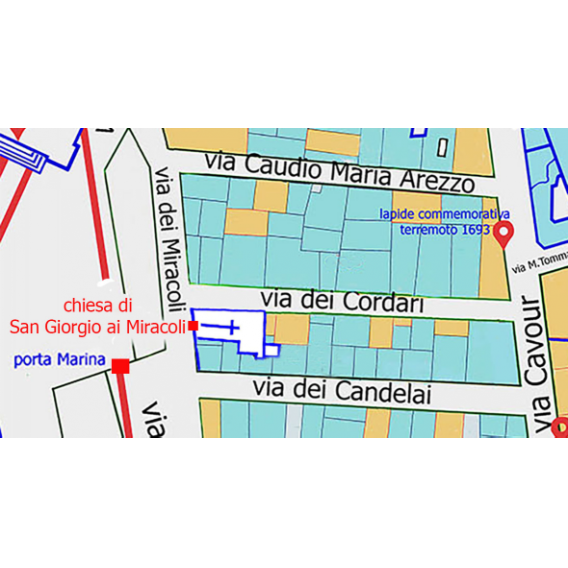

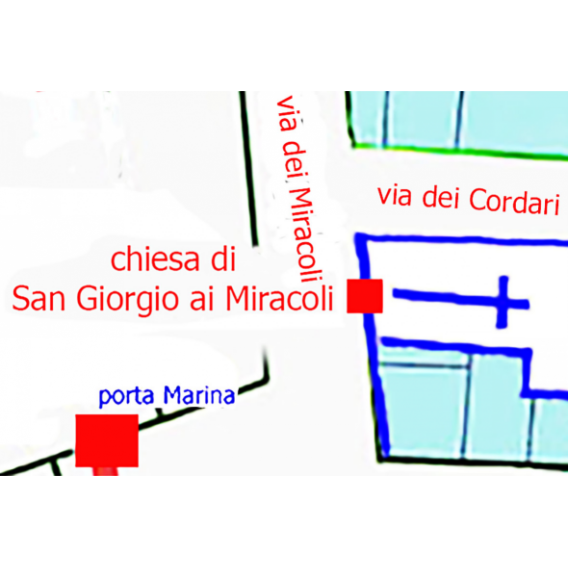

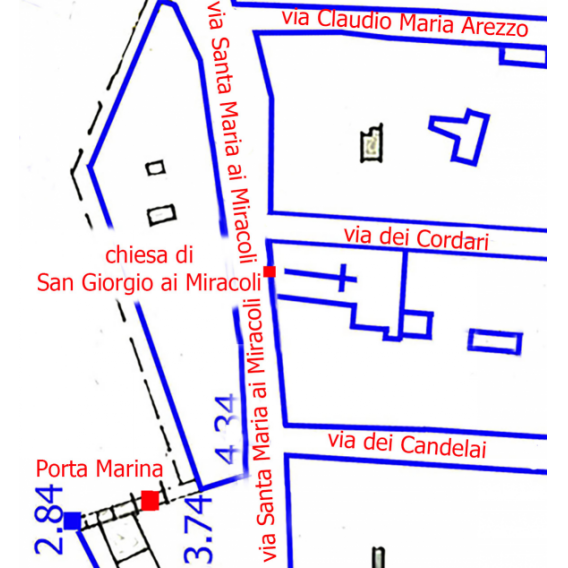

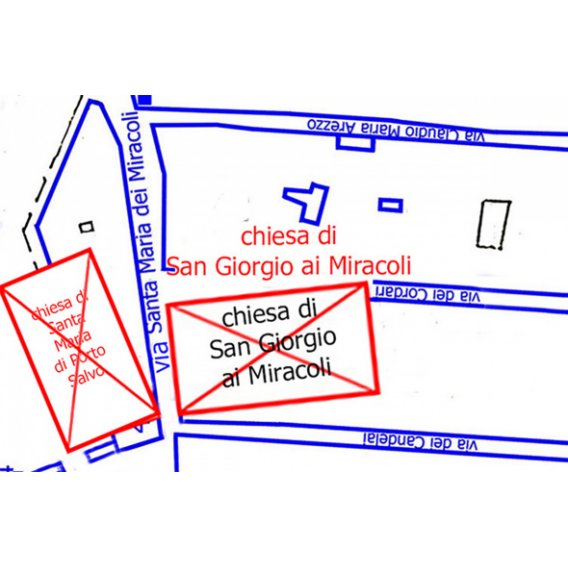

la chiesa di San Giorgio, demolita nel XVII secolo e sostituita dalla chiesa di Santa Maria ai Miracoli;

la chiesa della Madonna di Porto Salvo demolita nel 1880 circa che si trovava alle spalle del bastione Campana, adiacente alla porta Marina;

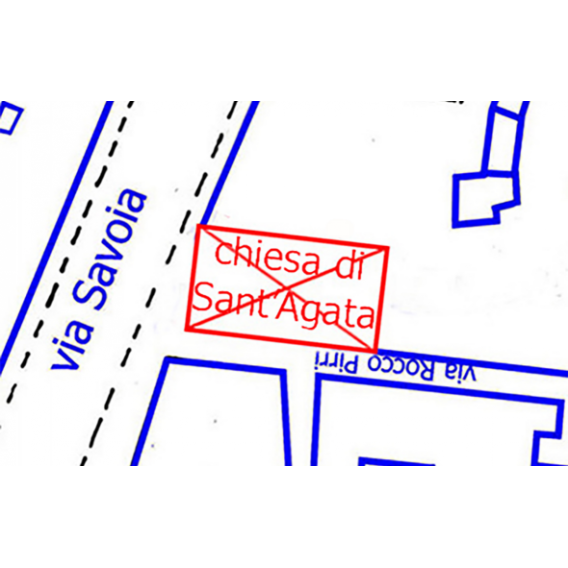

la chiesa di Sant’Agata che si trovava in via Rocco Pirri, ronco S. Agata danneggiata dal terremoto del 1693, restaurata e demolita nel 1874 circa;

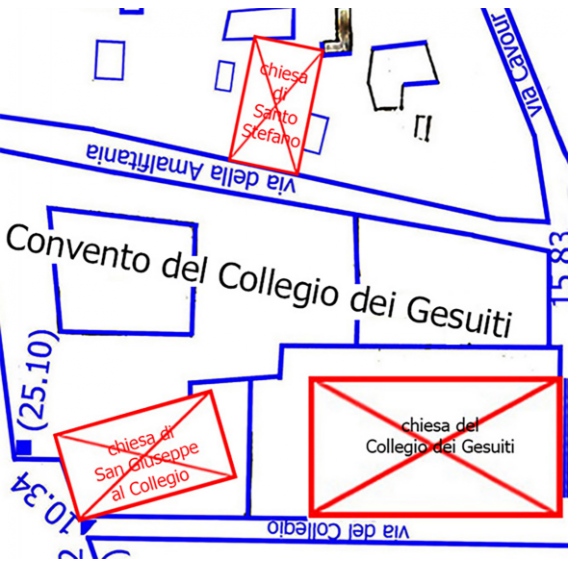

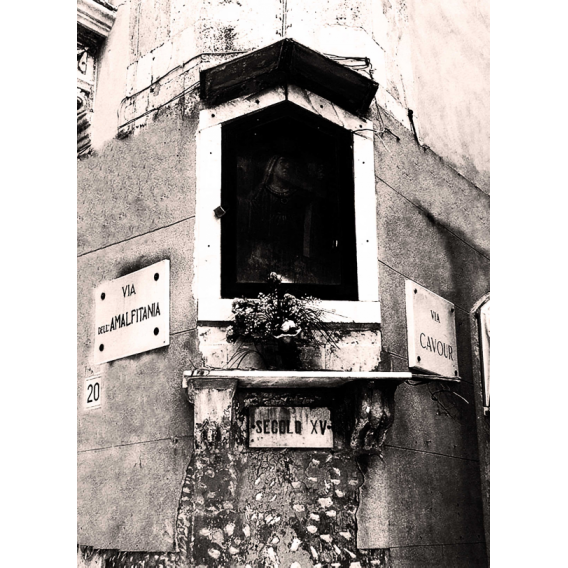

la chiesa di Santo Stefano che si trovava in via dell’Amalfitania di fronte al convento dei Gesuiti;

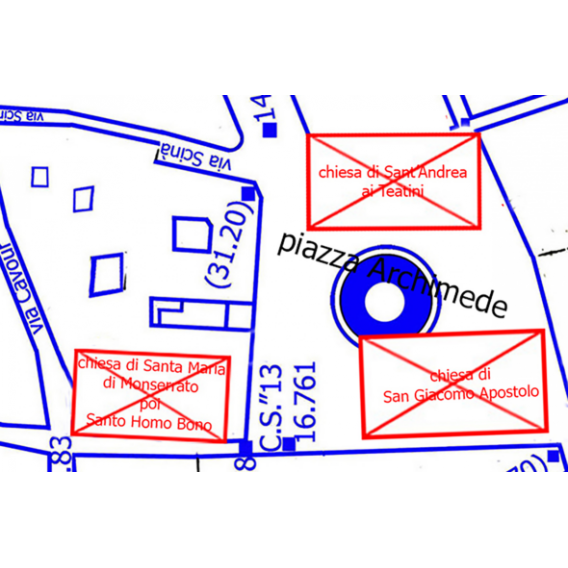

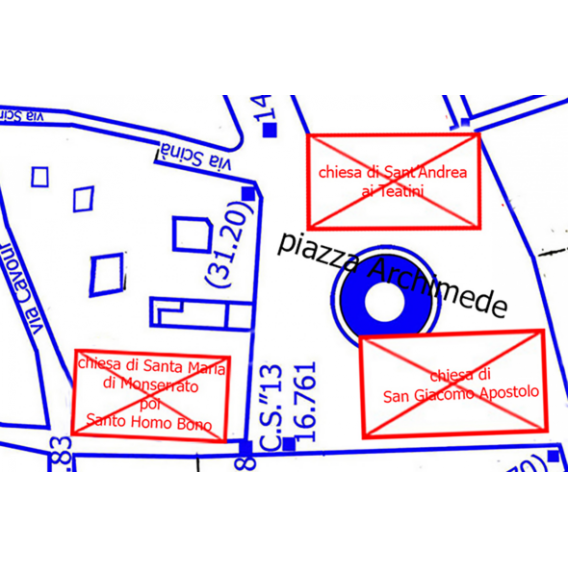

la chiesa di Santa Maria del Monserrato, in stile Catalano che si trovava in via Amalfitania angolo via Cavour distrutta dal terremoto del 1693;

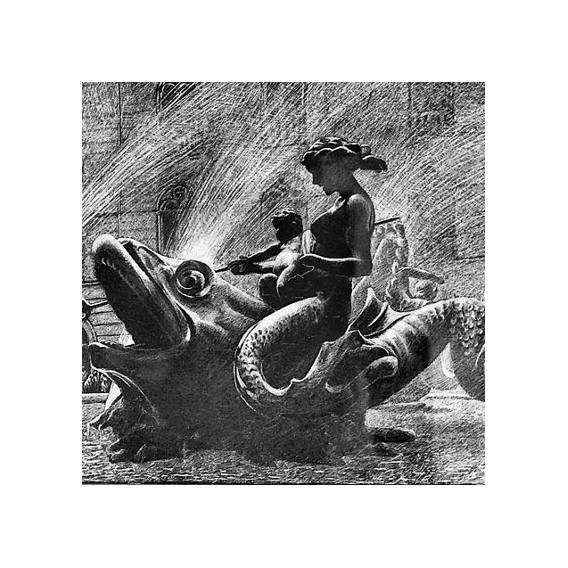

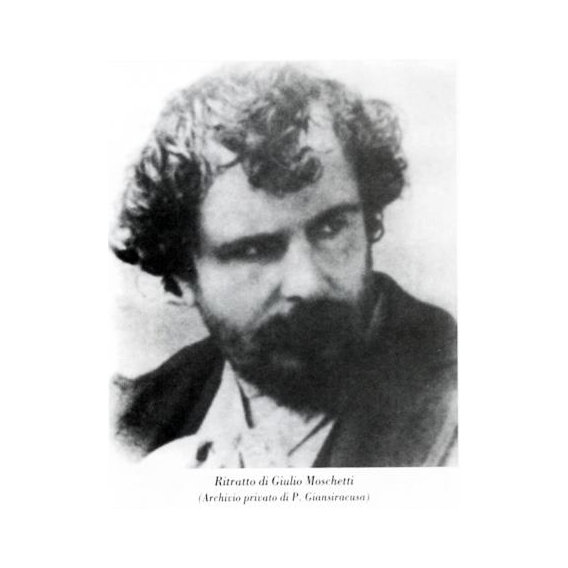

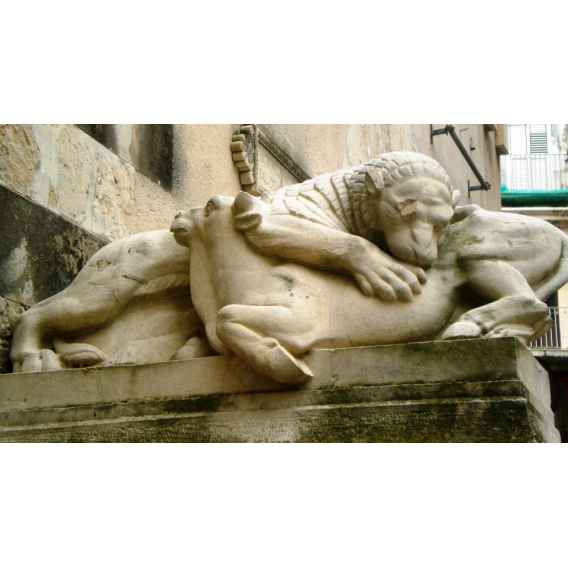

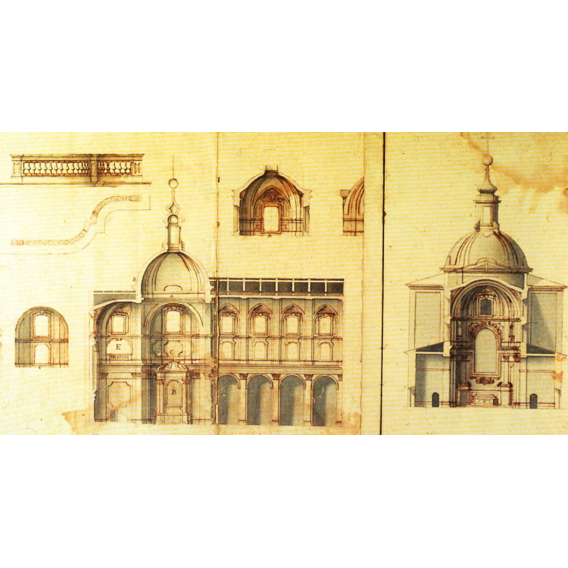

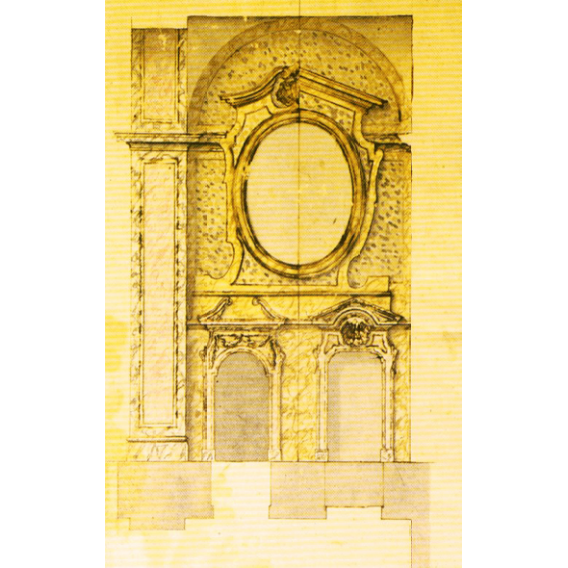

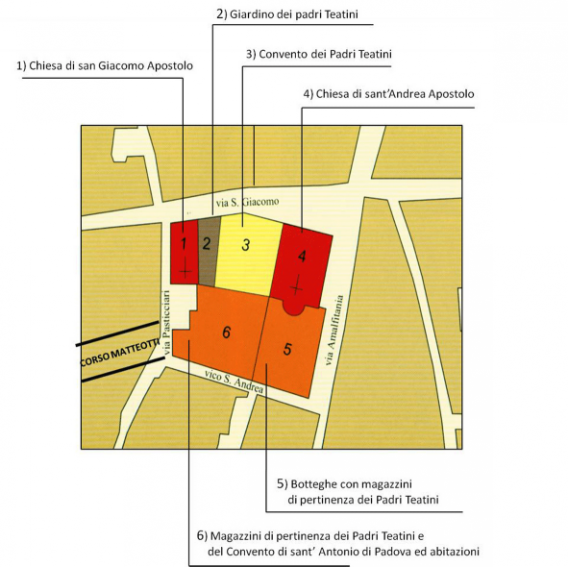

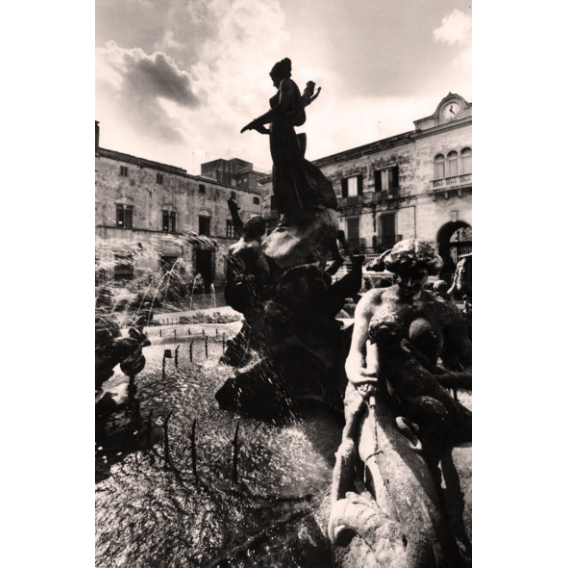

il Convento dei frati Teatini con l’annessa chiesa di Sant’Andrea Apostolo, edificata piazza Archimede tra 1621e 1646 e la chiesa di San Giacomo Apostolo, demolita il 22 novembre 1872, e, nel 1906, al centro della nuova piazza Archimede, venne realizzata la fontana di Diana opera dello scultore Ascolano, Giulio Moschetti.

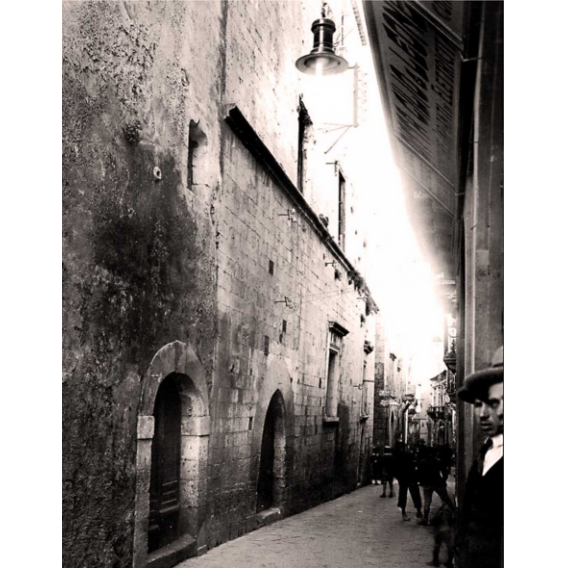

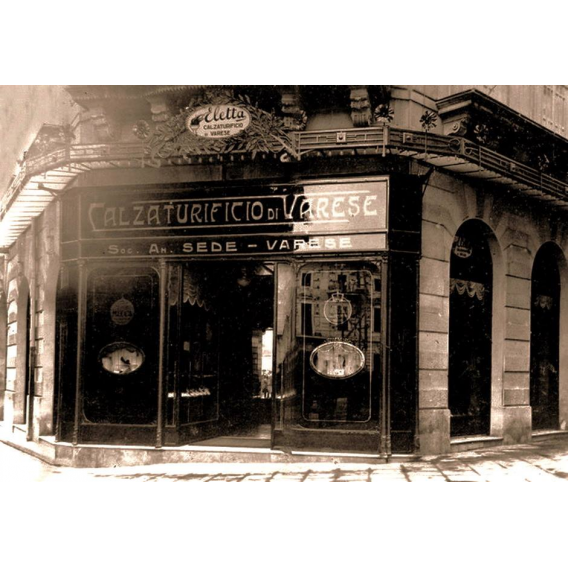

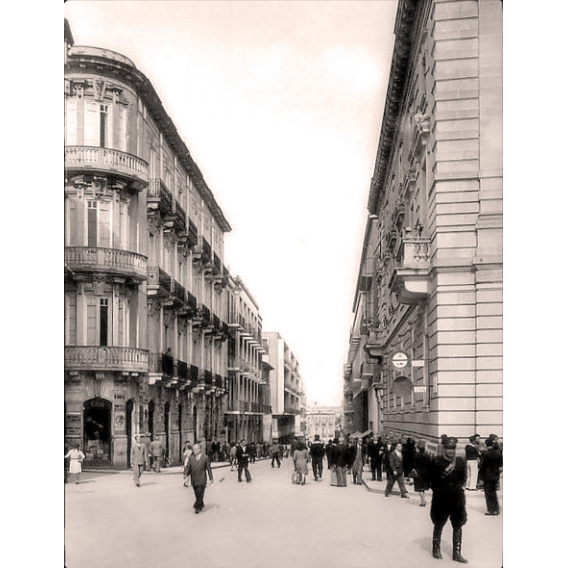

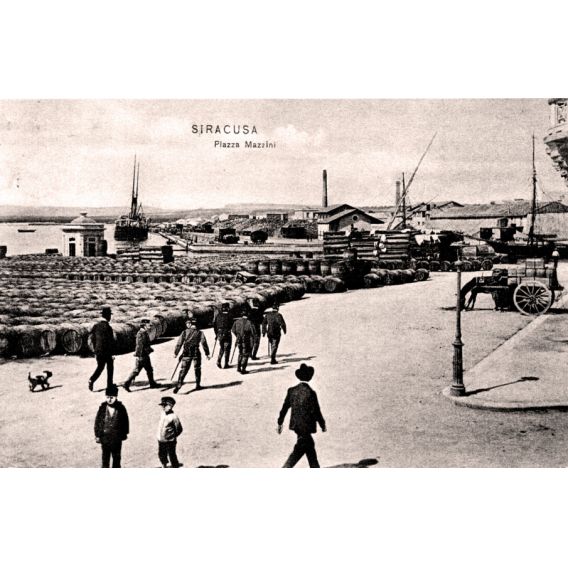

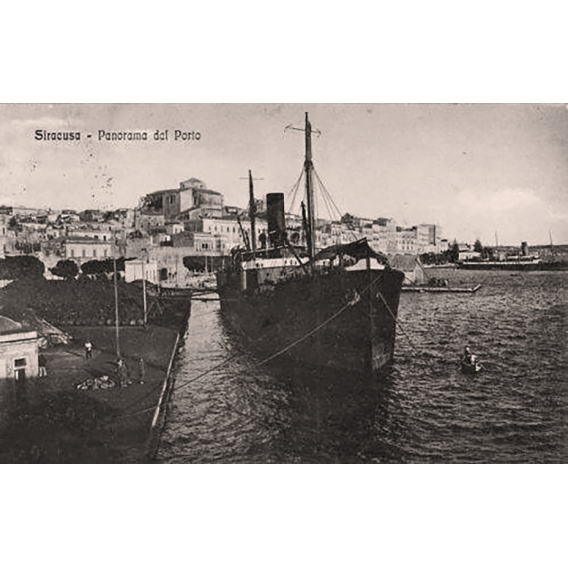

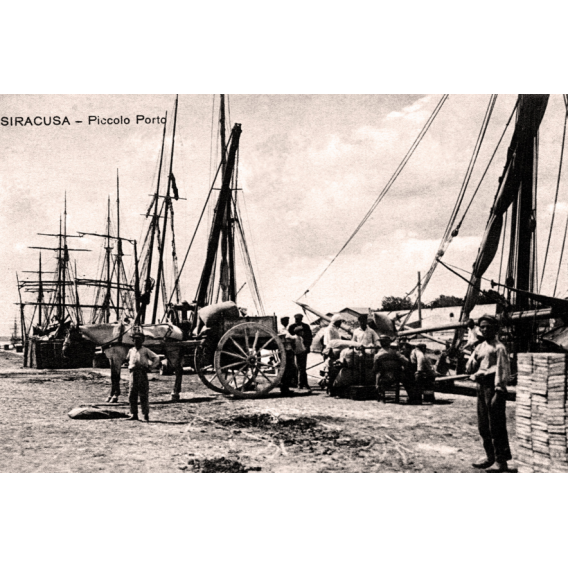

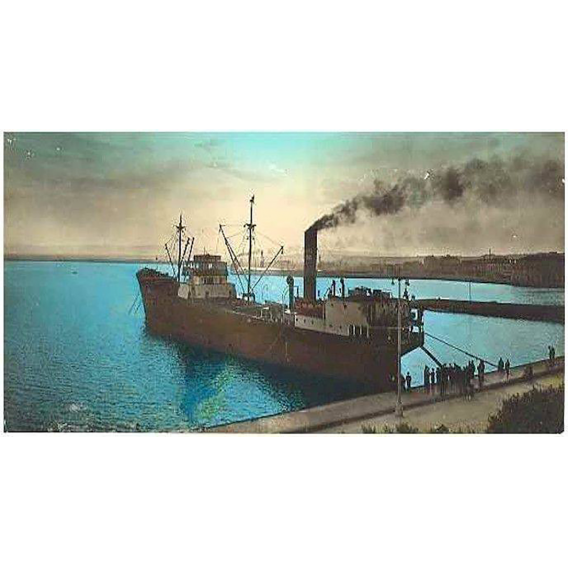

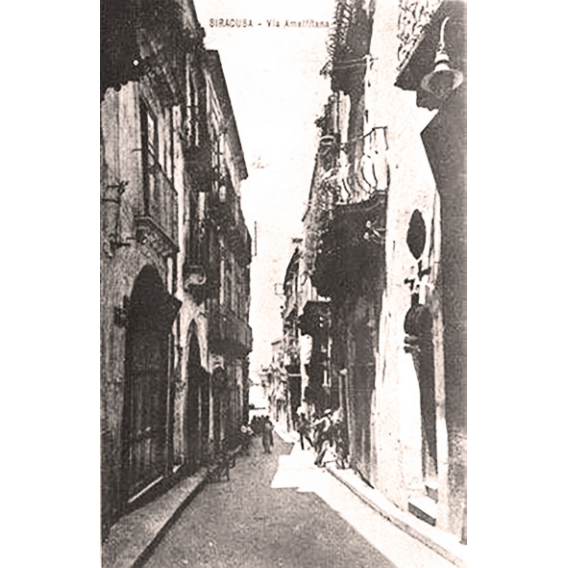

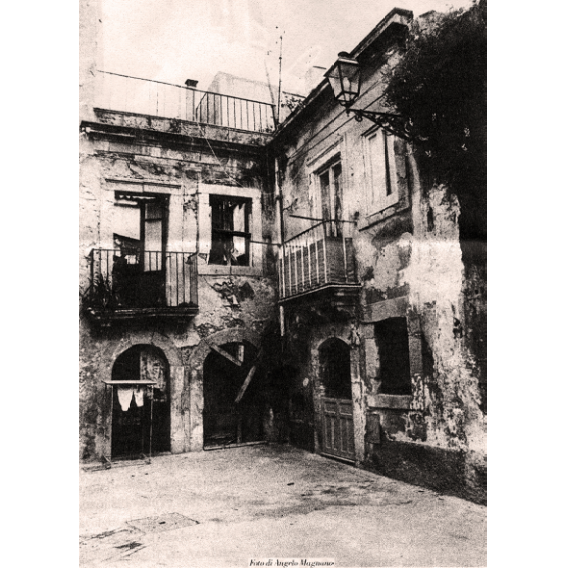

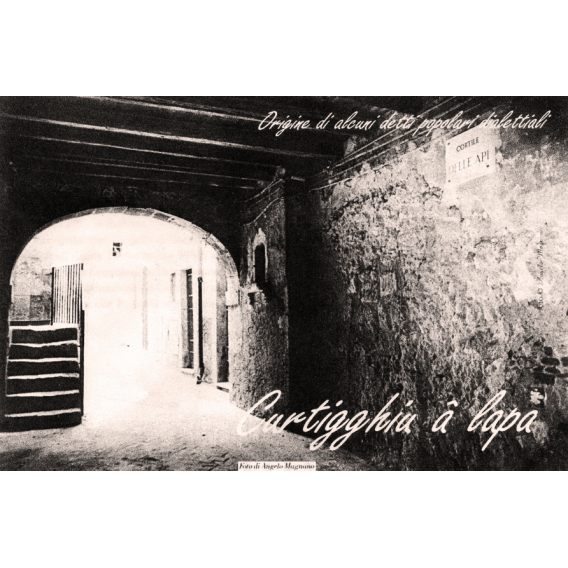

In epoca medievale, era il quartiere degli artigiani e commercianti, economicamente legati alle attività del limitrofo porto, e sede di tutte le corporazioni artigianali spesso riunite in confraternite: ferrari, ortulani, tavernari, vasellari, bordonari, scotellari, consaturi, mastri d'ascia, muraturi, cordari, corbiseri, mercanti e custureri.

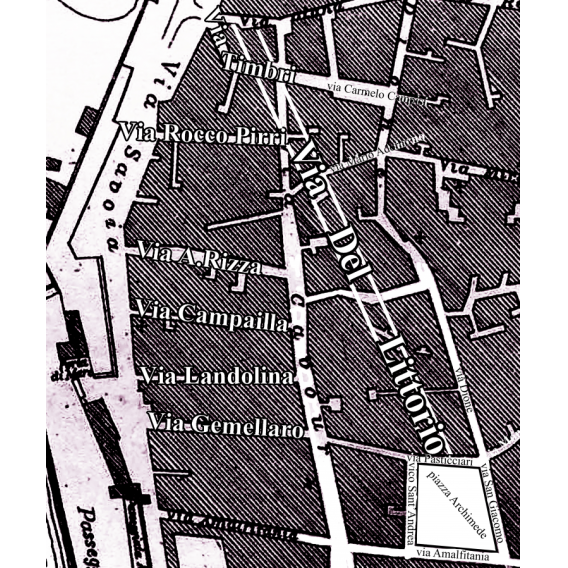

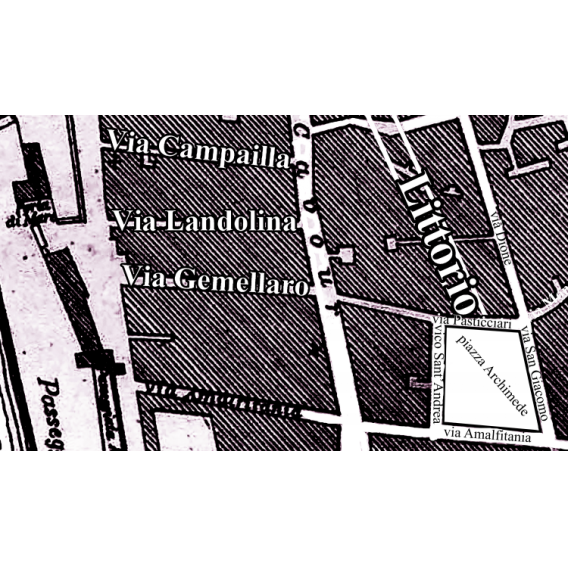

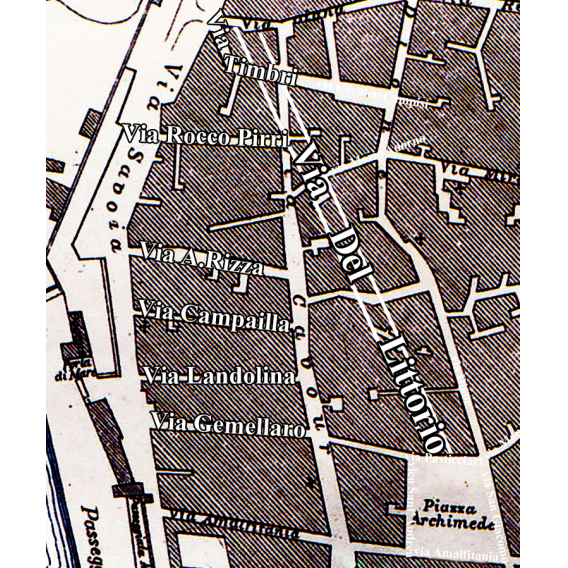

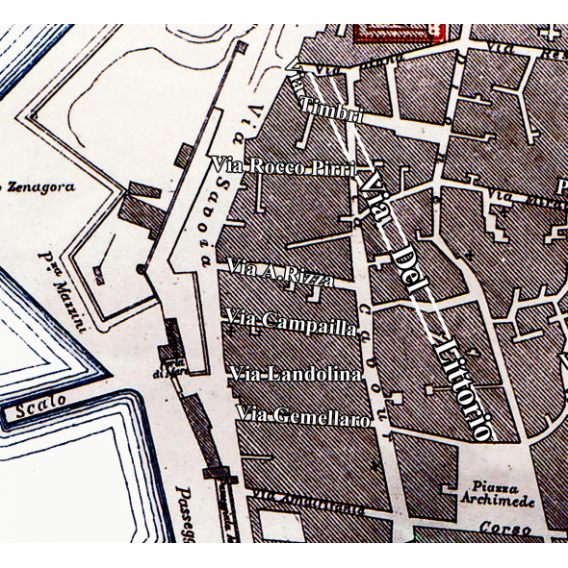

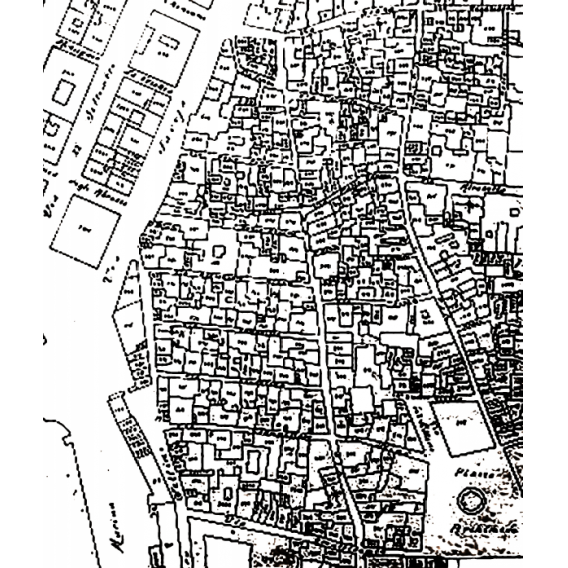

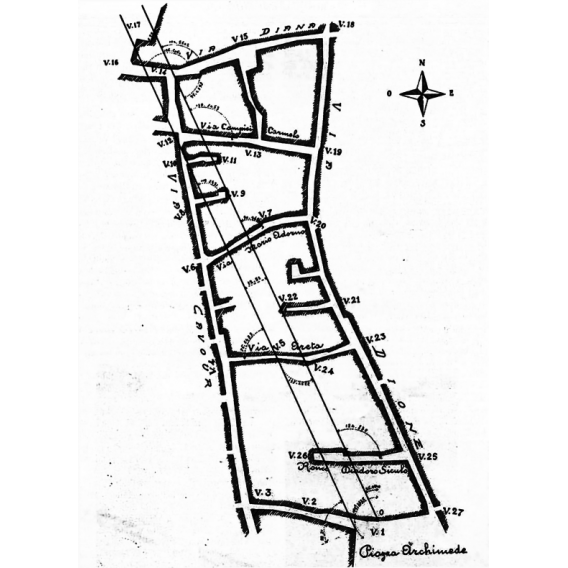

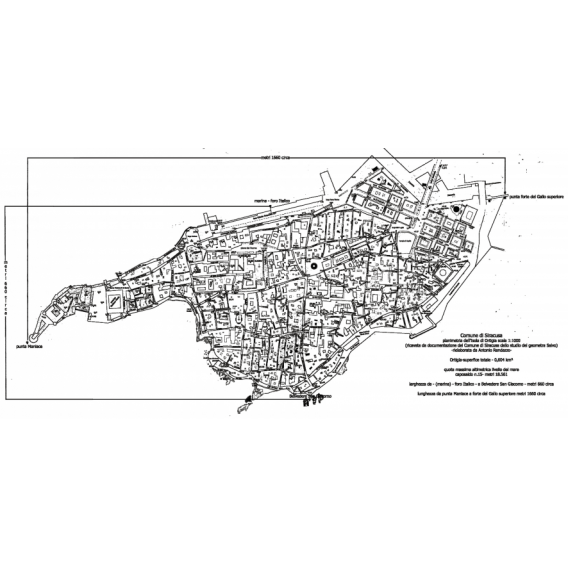

L’antica toponomastica, via dei Bottari, oggi via Cavour, già sede del commercio dei vini e delle botti, via dei Candelai, via dei Cordari come meglio documentata in una vecchia mappa del 1930 dalla quale si rilevano le vie di collegamento con la Marina-porto Grande: via Pace, Amalfitania, Gemmellaro, Landolina (oggi Candelai), Campailla (oggi via Cordari), Alessandro Rizza, oggi Claudio Maria Arezzo, Rocco Pirri, via Timbri, oggi inesistente, e ad est le vie Consiglio, Amalfitania, Scinà, via della Farina, Mario Adorno e via Carmelo Campisi.

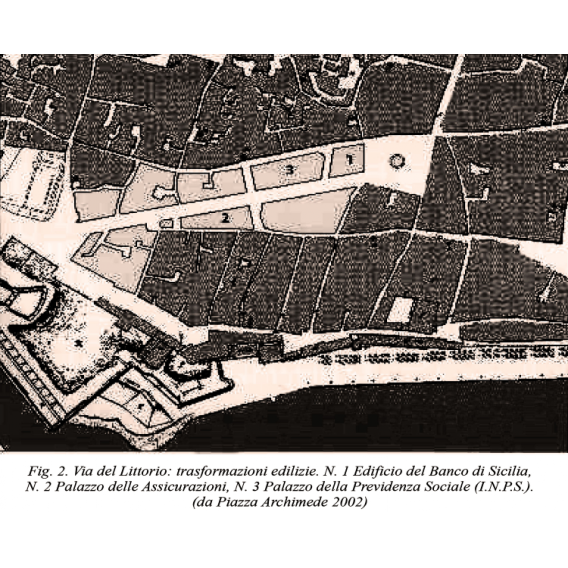

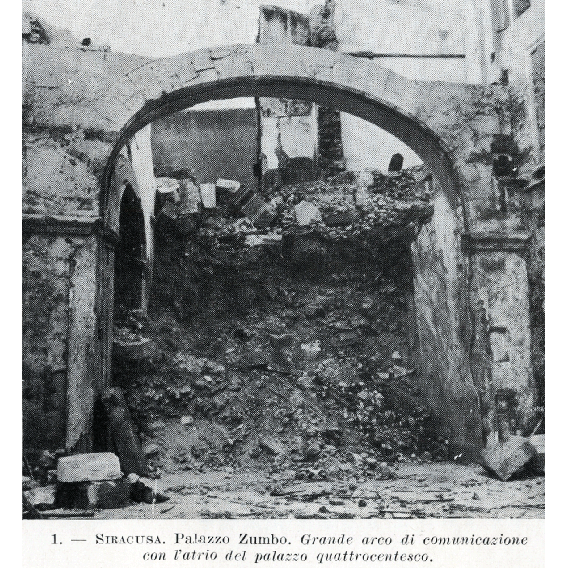

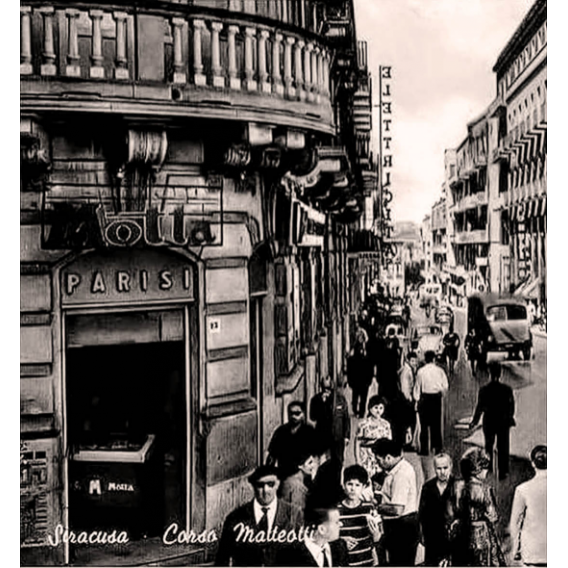

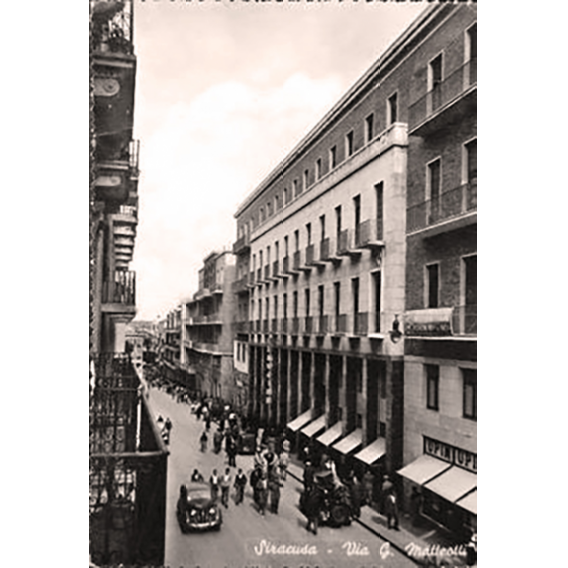

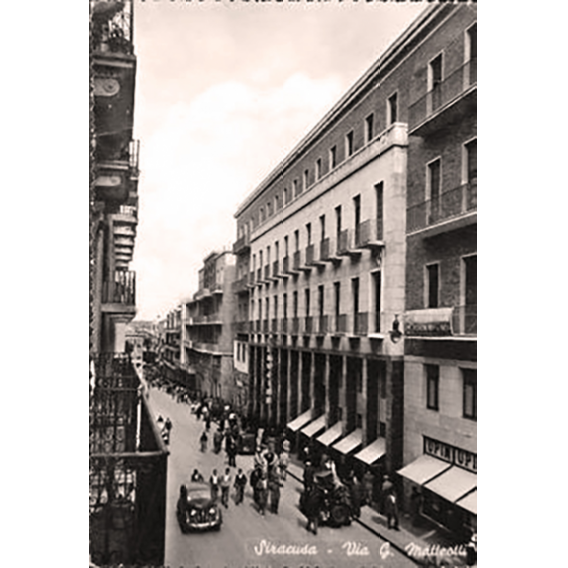

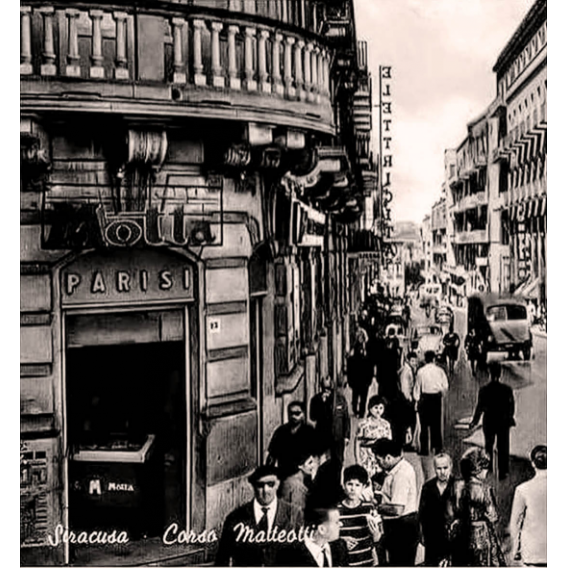

Il quartiere, con progetto redatto dall'ingegnere Barreca, venne “sventrato” tra il 1933/36, stravolgendo l'antica via Dione, cancellando finissimi esempi di architetture quattrocentesche come palazzo Pria per realizzare la via del Littorio, poi corso Matteotti nonostante il parere contrario del soprintendente Paolo Orsi ma con l’approvazione del Podestà Leone, del Segretario Capo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dottor F. Sconniello e nulla osta di Luigi Mauceri, allora Vice Intendente.

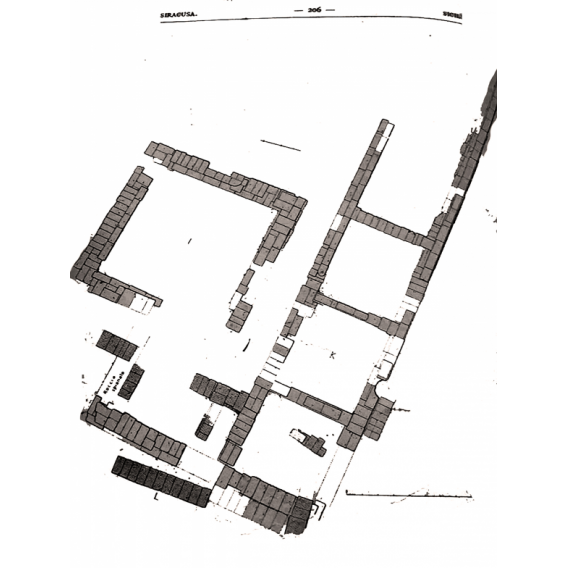

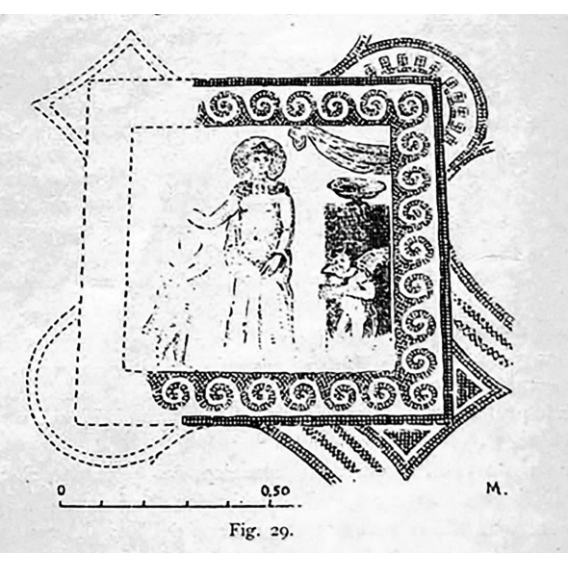

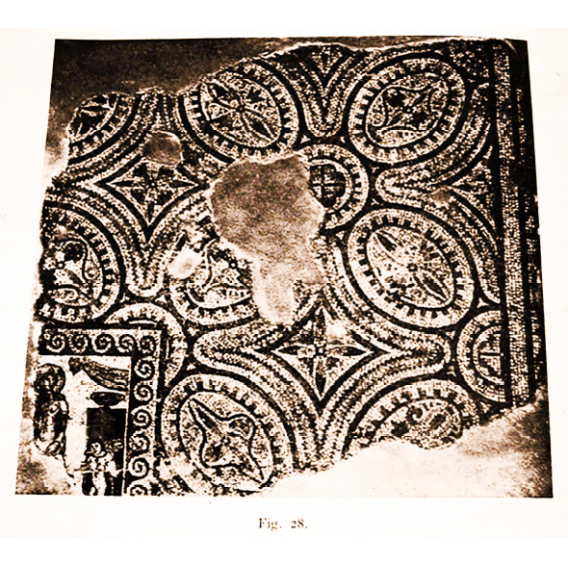

Nel corso dei lavori degli scavi per le fondamenta della nuova arteria emersero strutture greche e romane, basamenti di edifici oltre a preziosi pavimenti decorati a mosaico, ben documentati nei disegni realizzati dall’archeologo disegnatore Rosario Carta.

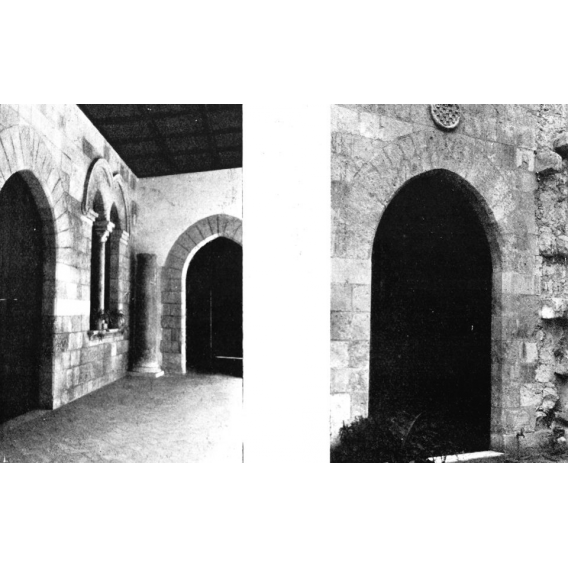

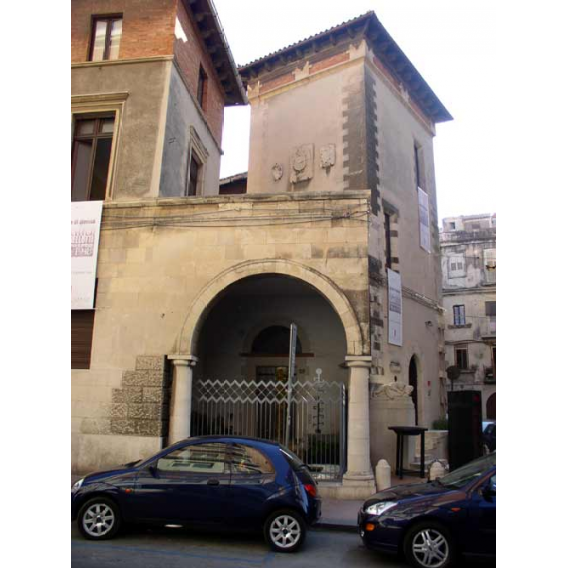

Venne risparmiato, in parte, il trecentesco palazzo Greco, poi sede dell’Istituto del Dramma Antico, progettato e risistemato dall’ingegnere Giuseppe Bonaiuto e dall’architetto Sebastiano Agati i quali, per fortuna preservarono la bifora del portico interno, la struttura della torretta e la postierla dell'atrio.

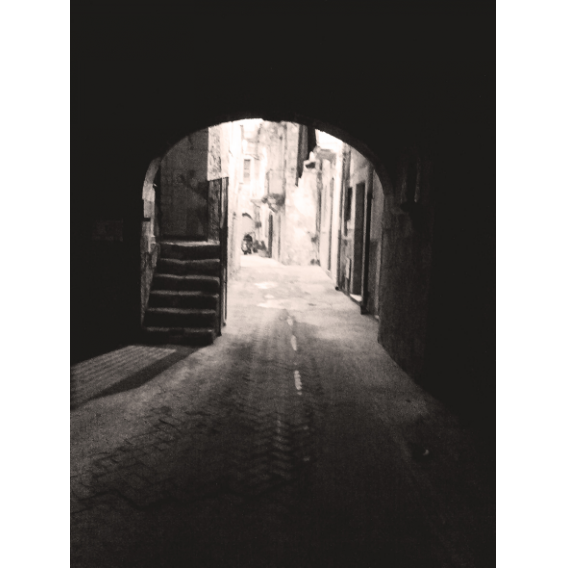

In via Dione vennero lasciati tutti i palazzi del lato destro, la chiesa di San Paolo, angolo via Resalibera edificata nel XVII, sull’antica basilica paleocristiana, alcuni vicoli e corti di epoca Araba,

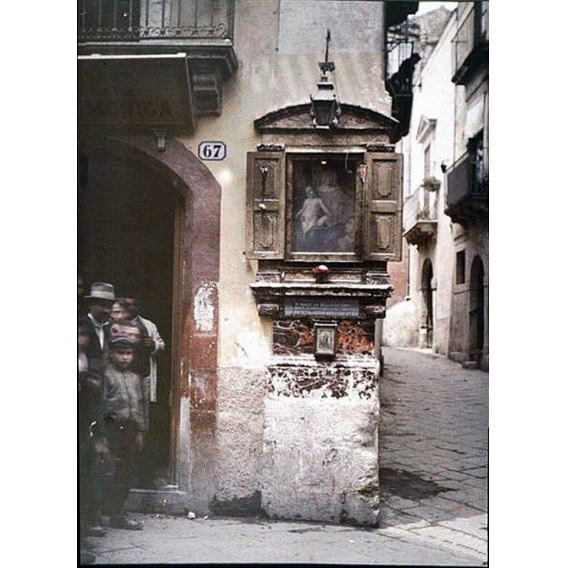

al civico 27, angolo via Mario Adorno l’edicola votiva dedicata alla Madonna della Catena e, la chiesa di San Cristoforo. edificata nel 1742 prospiciente la via Giusto Monaco.

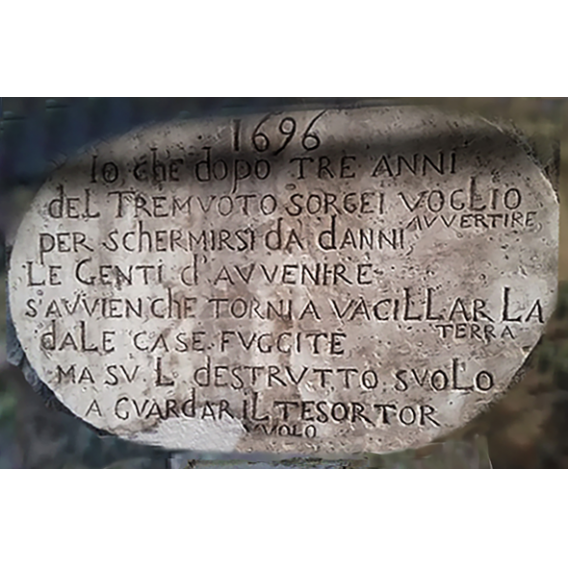

In via Cavour, al civico 57, una lapide, realizzato 3 anni dopo il terremoto del 1693 sulla quale è incisa: 1696 IO CHE DOPO TRE ANNI DEL TREMUOTO SORGEI VOGLIO AVVERTIRE PER SCHERMIRSI DA DANNI LE GENTI D’AVVENIRE S’AVVIEN CHE TORNI A VACILLAR LA TERRA DA LE CASE FUGGITE MA SUL DESTRUTTO SUOL A GUARDARE IL TESOR TORNATE IN VOLO.

Al civico 28, angolo via Scinà, il quattrocentesco palazzo Abela, scampato miracolosamente alla furia distruttrice del terremoto del 1693.

Ad angolo con la via dell’Amalfitania, l’edicola della Madonna della Misericordia e, di fronte, una colonna marmorea, secondo la tradizione, a ricordo dell’antica gogna.

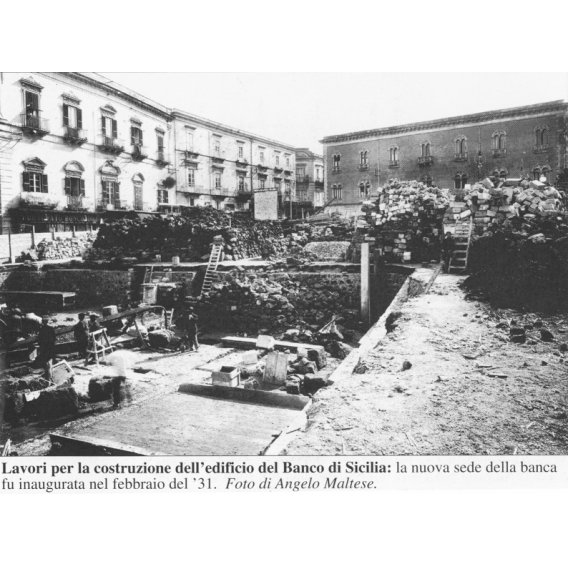

In piazza Archimede, venne edificato il palazzo del Banco di Sicilia, tra via del Littorio e via Dione e vennero preservati e valorizzati il palazzo dell'orologio, (all'interno del quale rimane l'antico scalone trecentesco), già sede della banca d'Italia;

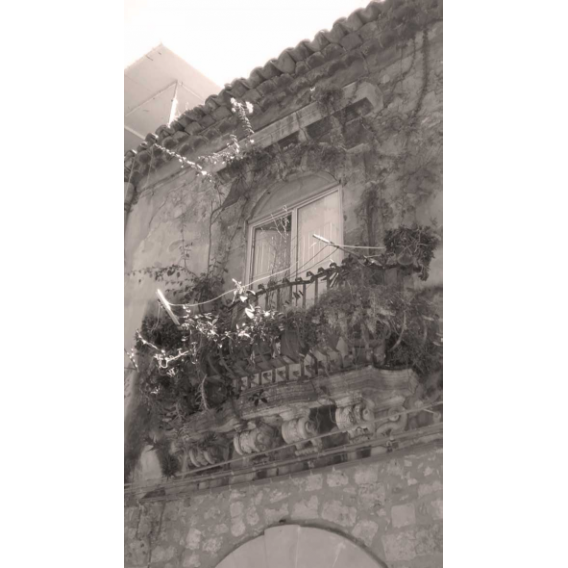

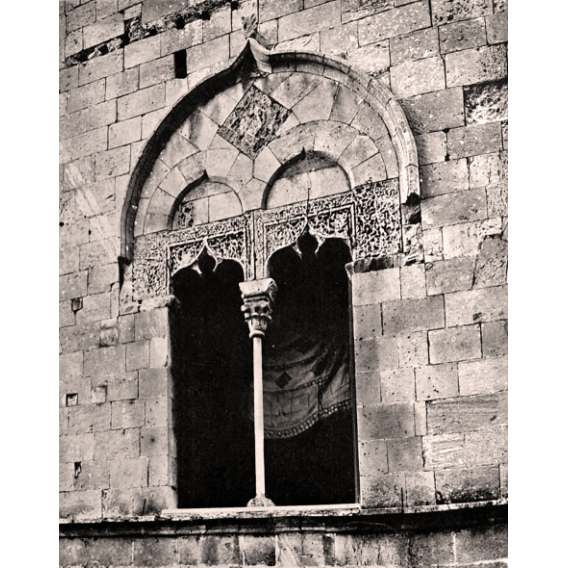

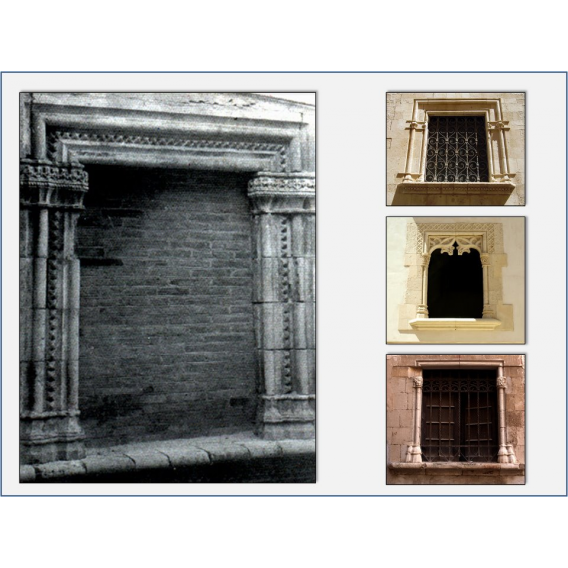

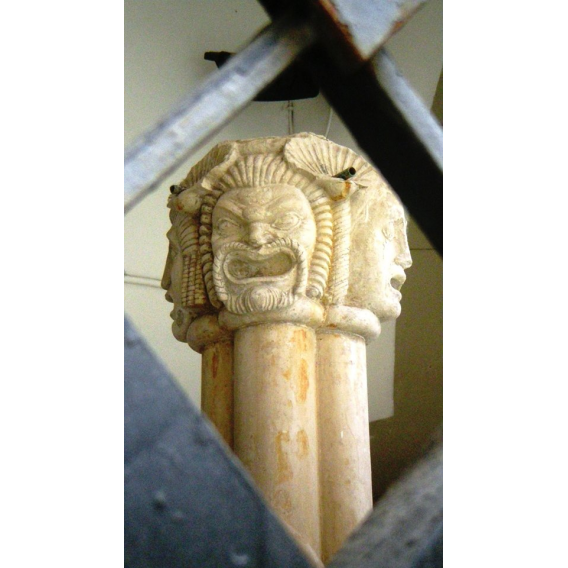

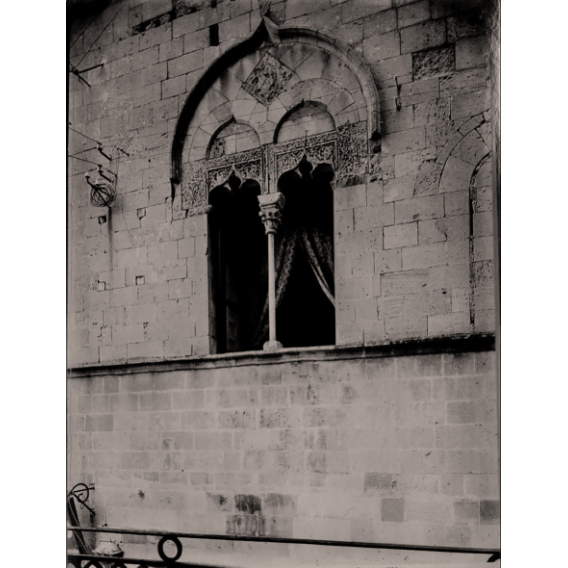

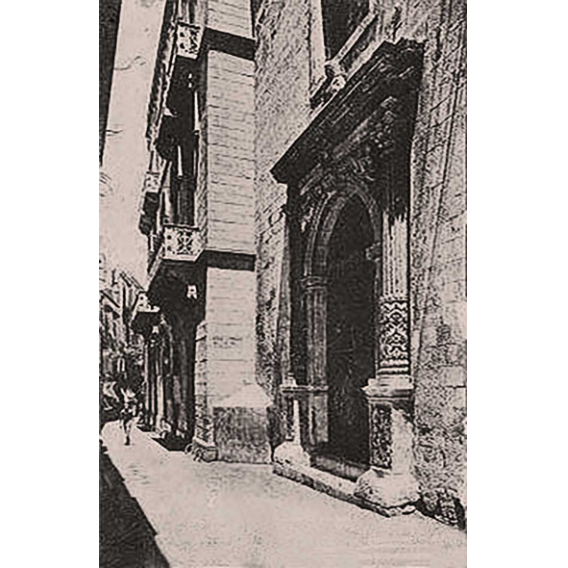

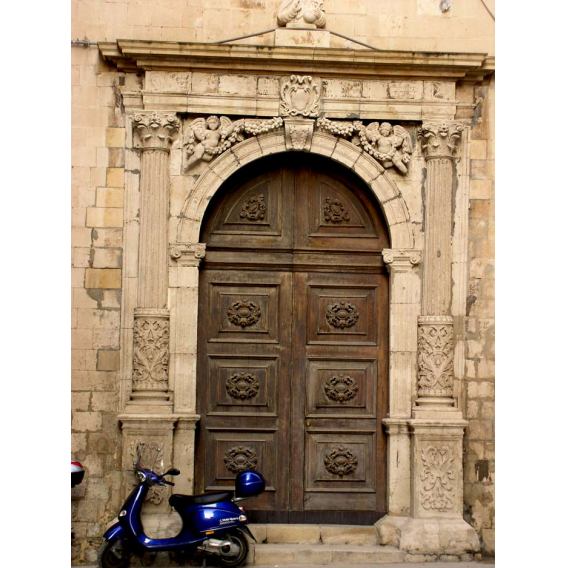

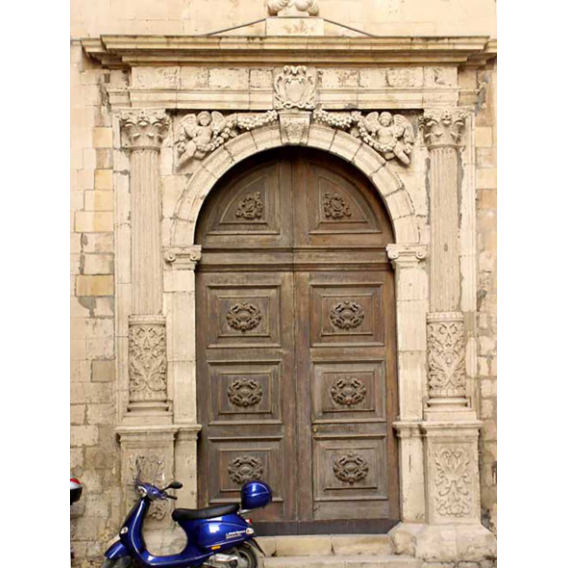

Il palazzo Lanza Bucceri, casa catalana della prima metà del XV° secolo con scala esterna e loggia a colonnine poligonali, la finestra aragonese, e, nell'estrema parte destra del palazzo, la duecentesca piccola bifora tappata e l'aquilotto incastonato alla meno peggio nella muratura;

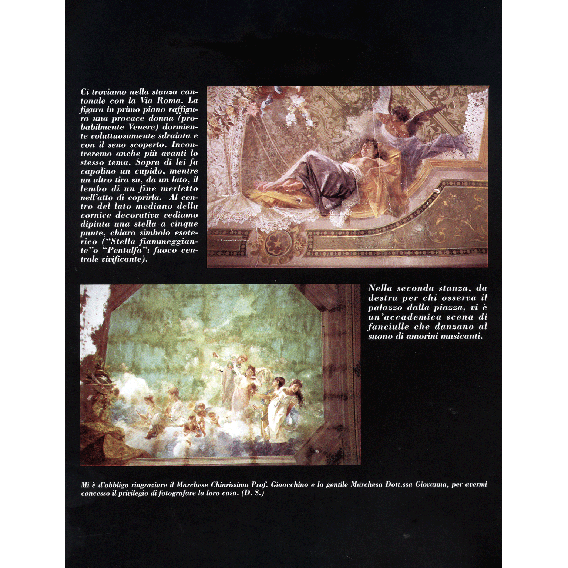

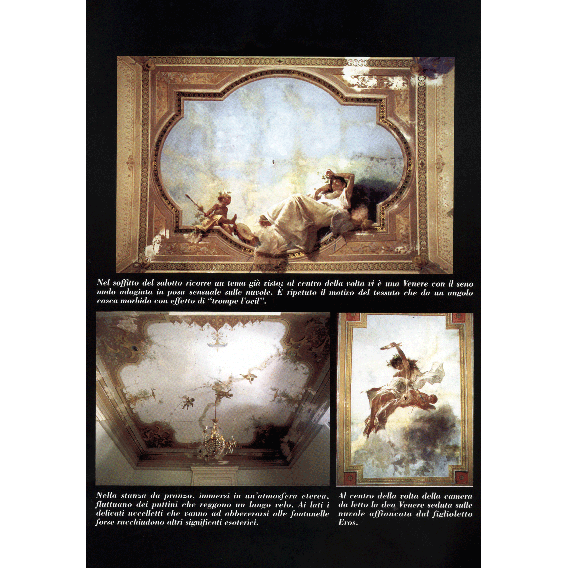

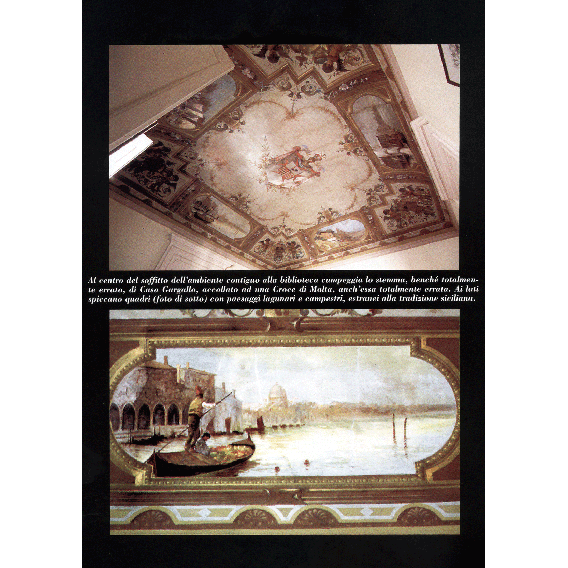

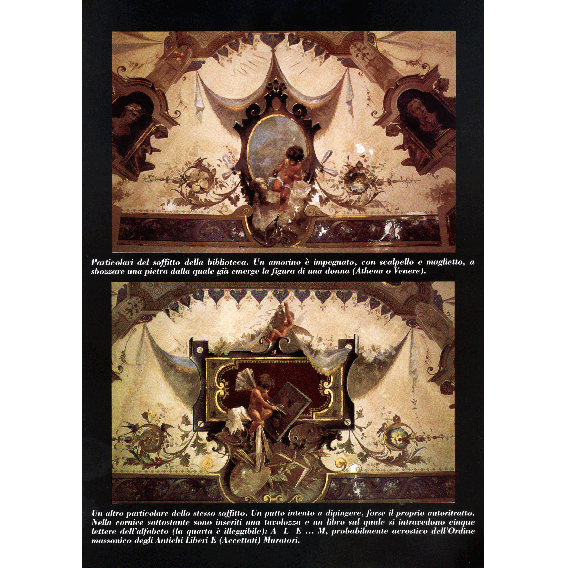

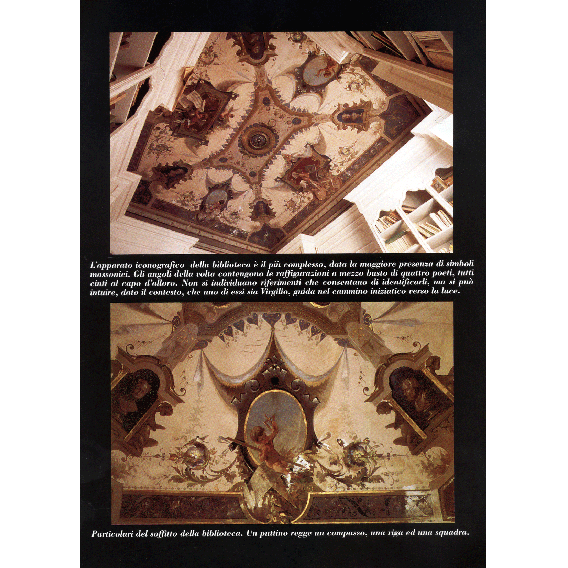

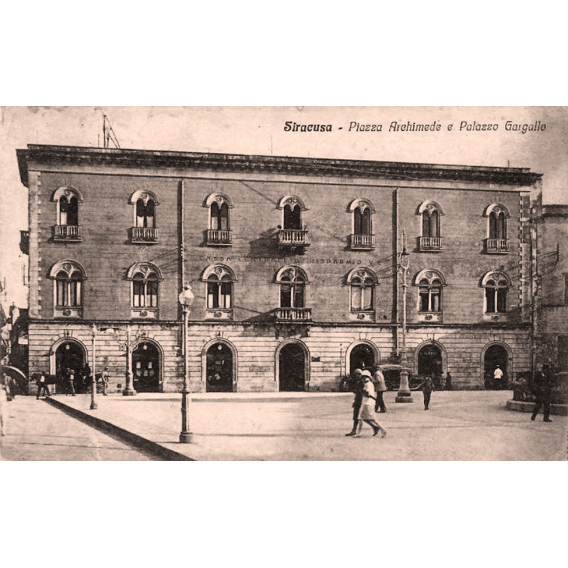

Il secentesco palazzo Gargallo, danneggiato e restaurato dopo il terremoto del 1693 e in seguito alla metà dell’800 con la facciata, incorniciata da pilastri e trabeazioni merlati, arricchita da 14 splendide bifore sui due piani e i pregevoli balconcini in pietra del piano superiore e all’interno le stanze finemente affrescate dove il 25 settembre 1760, nacque Tommaso Gargallo di Castel Lentini.

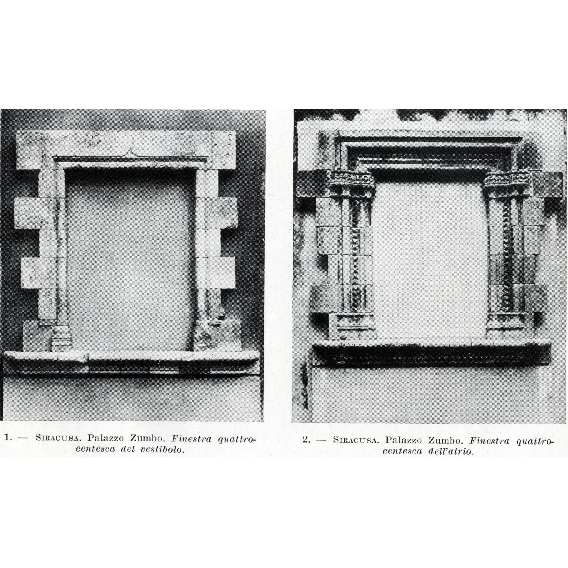

Sul lato est di piazza Archimede, negli anni 50 c’erano la prestigiosa casa Zumbo, poi Corvaia danneggiato dai bombardamenti del 1943 e demolito e al suo posto, su progetto di Gaetano Rapisarda, venne edificato il palazzo della Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele dov’è possibile ammirare le strutture in bronzo di Biagio Poidimani e gli otto pannelli decorativi raffiguranti i mestieri dello scultore Salvo Monica.

A seguire palazzo Pupillo con il prospetto leggermente convesso confinante, sul retro, con l’ampio cortile di palazzo Montalto.